地壳岩石深熔作用取得重要新进展

自2006年以来,在中国地质调查局、国家自然基金委和科技部等机构的连续资助下,中国地质科学院地质研究所曾令森研究员团队一直在喜马拉雅造山带、苏鲁超高压变质带等地区开展关于地壳深熔作用的高质量研究工作,获取了大量的地质年代学、全岩元素和同位素和矿物化学数据,甄别出两类地壳深熔作用—变泥质岩的白云母脱水熔融作用和水致白云母部分熔融作用。这一新成果为我们更加深入理解世界上大陆地壳深熔作用的地球化学行为及其深部过程提供了重要的工具。

地壳岩石深熔作用是造山带的共同特征,强烈影响着造山带深部物质组成、地球化学和构造物理性质,是大陆地壳活化、改造、分异和演化的重要机制,是调制浅表过程和深部构造作用相互关联的纽带,具有重要的成矿效应。喜马拉雅造山带新生代淡色花岗岩是典型的地壳岩石部分熔融(地壳深熔作用)的产物,是建立和检验花岗岩成因模型的天然实验室。在大陆地壳的温度压力条件下,这两类地壳深熔作用是最常见、最普遍的深部地质过程,产生的熔体不仅在主量元素和微量元素,而且在同位素(Sr、Nd和Hf)和高场强元素(HFSE)上都表现出明显的差异性。在这两类变泥质岩部分熔融作用中,主要造岩矿物和副矿物的溶解行为的差异性是调控熔体地球化学特征差异性的决定性因素。

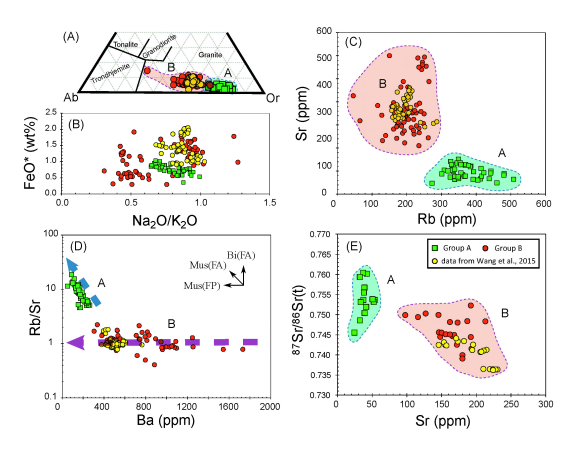

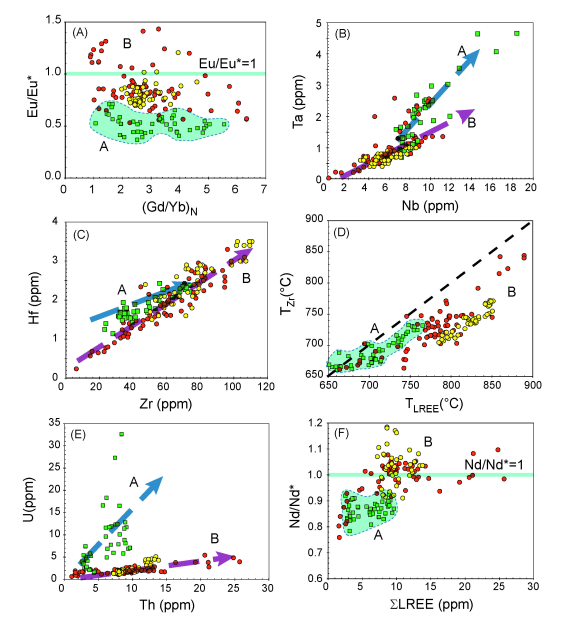

除了碰撞早期(~43-45Ma)二云母花岗岩外,喜马拉雅渐新世以来的淡色花岗岩主要是变泥质岩部分熔融的产物,包含两类部分熔融作用—白云母脱水熔融作用(趋势-A)和水致白云母部分熔融作用(趋势-B)(图1)。与脱水熔融作用形成的淡色花岗岩相比,水致熔融作用产生的花岗岩具有较高的Ca、Sr、Ba、Zr、Hf、Th和LREE含量和Zr/Hf、Eu/Eu*和Nd/Nd*比值,但较低的Rb、Nb、Ta和U含量,较低的Rb/Sr、87Sr/86Sr和εHf(t)值 (图1和2)。这些主量元素,微量元素(大离子亲石元素、高场强元素、稀土元素)和Sr-Hf同位素的地球化学差异性受控于两类部分熔融作用过程中主要造岩矿物和副矿物的溶解行为。白云母和长石参与部分熔融作用的比例控制了熔体的Ca、Rb、Sr和Ba含量及Eu/Eu*、Rb/Sr和87Sr/86Sr比值,继承性锆石的差异性溶解控制了熔体的Zr、Hf、Zr/Hf和εHf(t),继承性独居石的溶解控制了熔体的Th、LREE和Nd/Nd*。这些新观测结果不仅验证的早期理论模拟和实验研究的预测,而且拓展了不同地壳深熔作用反应可导致熔体高场强元素变异和Sr-Hf同位素耦合等效应,为深入理解地壳深熔作用过程中元素和同位素地球化学行为提供了新限定,为深入理解花岗岩的元素和同位素特征的成因提供了新工具,为利用花岗岩的地球化学特征来反演地壳深部过程提供了新思路。

本研究受到中国地质调查局地质调查项目(12120114022701、12120115027101)、国家自然科学基金(41425010、41503023、41273034)和国家重点研发项目(2016YFC0600304)、和联合资助,相关成果发表在2016年第一期《Geology》上。

Li-E Gao, Lingsen Zeng, Paul Asimow, 2017. Contrasting geochemical signatures of fluid-absent versus fluid-fluxed melting of muscovite in metasedimentary sources: The Himalayan leucogranites. Geology, 45, 39-42. DOI:10.1130/G38336.1

图1 喜马拉雅新生代淡色花岗岩元素和同位素地球化学特征

图2喜马拉雅新生代淡色花岗岩稀土元素(REE)和高场强元素(HFSE)地球化学特征

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号