变质岩及前寒武纪地质研究室

沿革及现状 本室成立于1956年,原名前寒武纪地质及变质岩研究室,室主任为程裕淇先生。1962年,室内部分成员转至华北地质研究所,剩余部分缩编为岩石研究室变质岩组。1971年因研究所改制,变质岩组人员归编为铁矿研究队一队。1973年,恢复岩石研究室变质岩组的建制。1979年开始招收研究生,后招博士研究生。1988年, 变质岩组从岩石研究室分出,改称变质岩研究室,不久又恢复了变质岩与前寒武纪地质研究室的名称,一直沿用至今。从本研究室成立一直到2000年,程裕淇院士一直为本室的室主任或学术指导,有时还亲自参加具体研究项目。1988年恢复后的研究室主任由刘国惠研究员担任,以后历届主任先后由伍家善、耿元生、杨崇辉研究员担任,现任研究室主任为刘福来研究员。研究室现有在职人员18名,其中资深院士1人,研究员6人,副研究员5人。研究室先后培养了硕士生13名、博士生6名、博士后5名。目前硕士生在读3名,博士生在读3名。

| 姓名 | 性别 | 技术职称资格 | 专业 | 联系电话 | 邮箱 |

| 沈其韩 | 男 | 院士 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68999660 | huixiasong@cags.ac.cn |

| 刘福来 | 男 | 研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68992873 | |

| 杨崇辉 | 男 | 研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68999708 | chhyang@139.com |

| 赵子然 | 男 | 研究员 | 010-68999671 | ziranzhao@cags.ac.cn | |

| 薛怀民 | 男 | 研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68999709 | huaiminx@sina.com |

| 杜利林 | 男 | 研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68999709 | dulilin7310@cags.ac.cn |

| 周喜文 | 男 | 研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 010-68999720 | xwzhou@cags.ac.cn |

| 宋会侠 | 女 | 助理研究员 | 010-68999660 | huixiasong@cags.ac.cn | |

| 刘建辉 | 男 | 副研究员 | 构造地质学 | 010-68999720 | liujianhui1999@163.com |

| 杨红 | 女 | 助理研究员 | 010-68999708 | yang-pku@126.com | |

| 孟恩 | 男 | 副研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | mengen0416@126.com | |

| 刘平华 | 男 | 副研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | lph1213@126.com | |

| 王舫 | 女 | 助理研究员 | wangfang_mr@163.com | ||

| 刘超辉 | 男 | 副研究员 | 矿物学、岩石学、矿床学 | denverliu82@gmail.com | |

| 张文 | 女 | 助理研究员 | wen.zhang.china@gmail.com | ||

| 王伟 | 男 | 副研究员 | wuchangyuww@sina.com | ||

| 蔡佳 | 女 | 助理研究员 | caijia91052@126.com | ||

| 田忠华 | 男 | 助理研究员 | tianzhonghua84@163.com |

本研究室完成项目成果报告50余部,发表专著30余部,参与编制了第一代中国变质地质图,主持编制了第二代中国变质地质图,累计发表学术论文500余篇,其中2010年至今发表学术论文160余篇、国际SCI论文55篇,在《岩石学报》组织出版专辑6期。获得国家自然科学二等奖1项、国家自然科学基金重点项目1项、中国地质调查成果奖一等奖1项、面上和青年基金项目各十余项。1人获国家杰出青年基金资助、1人获国家优秀青年基金资助、1人入选“国土资源部科技领军人才”、2人入选“国土资源部百人计划”、1人入选“国土资源部杰出青年人才”、1人入选人社部“百千万人才工程计划”。

主要的研究方向及领域 一是前寒武纪地质研究,即三大克拉通早前寒武纪变质基底的综合研究及其与国外邻区(如阿尔丹地盾、朝鲜半岛等)的对比,加强中国境内古老陆块的拼贴和裂解的动力学过程及其成矿背景的系统研究;二是典型造山带的变质岩组合、变质作用类型、年代序列、成因机制和动力学演化的综合研究;三是地质图的编制,包括1:5万科研填图、克拉通与周缘造山带动态变质地质图和1:500万亚洲变质地质图等。

取得的主要成果 上世纪60年代初,首次对全国的前寒武系进行了总结,编制了1:300万前寒武纪地质图和矿产图,前者作为《中国地质图类及亚洲地质图》的组成部分获得了国家自然科学一等奖。《变质岩的一些基本问题和工作方法》一书,对变质岩工作方法进行了全面的阐述,为变质岩区的区域地质调查和研究提供了强有力的技术支撑, 1978年获得全国科学大会奖。70年代又对中国前寒武系进行了总结,出版了“中国的下、中前寒武系”,获地质部科技成果一等奖;80年代再次对全国的前寒武系进行了新的总结,其成果刊于《The Geology of China》和《中国区域地质概论》两专著中。对冀东等铁矿进行了深入的研究,否定了华北风化淋漓型铁矿成矿的可能,为重新部署铁矿的找矿战略提供了重要的依据。90年代后期又对全国的早前寒武纪地层进行了系统的研究,建立了完整的早前寒武纪地层系统,提出了划分方案,并编制了太古宇地层典。对华北克拉通重大地质事件和主要地质年代格架的研究,以及华北克拉通古大陆形成与演化模式的建立等项研究成果达到了国内外先进水平,多次获得原地质矿产部科技成果奖,并被同行广泛认同。对我国前寒武纪纪麻粒岩、主要区域变质岩石的分类命名、混合岩和深熔作用以及北京房山、内蒙中南部、秦岭、鲁西、五台、太行、冀东、鞍本、阿拉善等地区的变质岩以及变质作用和变质演化等的研究等大都具有立典意义。和原长春地质学院等单位合作编制的1:400万中国变质图具有里程碑的意义,首次对我国的变质作用进行了全面的总结和研究,获得了部科技成果一等奖和国家自然科学二等奖。与同位素年代学研究人员合作发现了中国最古老的38亿年的岩石和一系列大于30亿年的古老岩石,获得了部科技成果一等奖。

最近十年来取得的主要科研成果如下:

1. 第二代1:500万中国变质地质图的编制

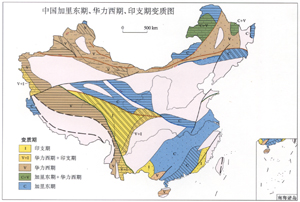

以板块构造为背景对变质作用类型进行了重新划分,根据新的资料对变质单元进行了重新划分;首次在图面上将榴辉岩相的变质岩进行了表达,对西昆仑-秦岭造山带中的高压和超高压变质岩系进行了详细表达;对一些变质岩系的形成时代和变质时代进行了重新厘定;通过古特提斯洋到新特提斯洋开启闭合的历史探讨了青藏高原变质岩系的演化历史;在图面上反映了近20年来我国变质地质学研究的主要进展,如华北等地发现的超高压麻粒岩和超高温麻粒岩、古元古代的孔兹岩系、华夏地块古元古代的变质作用等;总结了我国蓝片岩带和造山带麻粒岩的最新研究进展。

2. 华北克拉通典型地区太古代重大岩浆-变质事件群的重要进展

在胶北地体厘定出太古宙~2.9 Ga、2.7 Ga及2.5 Ga三期以TTG岩浆事件为代表的陆壳增生事件,这些TTG岩石的地球化学特征及Hf同位素特征显示,它们可能为加厚基性下地壳部分熔融的产物;对大青山-乌拉山地区广泛出露的晚太古宙末-早古元古代花岗质岩石厘定出~2.50 Ga和2.45 Ga两期重要岩浆事件,以及~2.50 Ga、2.45Ga和1.90~1.95 Ga多期变质事件。证实孔兹岩带可能曾存在多个岩浆弧,在晚太古宙末-早古元古代经历了长期的弧-陆增生,以及1.95~1.90 Ga阴山陆块与鄂尔多斯陆块的陆陆碰撞。山东沂水岩群的超镁铁质岩、基性麻粒岩、变泥砂质岩的测年结果显示其形成时代应为~2.7Ga 、~2.6Ga的新太古代早期,而非以前认为的中太古代,其变质时代约为2.55Ga。

3. 连续发现华北克拉通古元古代构造带高压基性麻粒岩和高压泥质麻粒岩

在华北克拉通三条古元古代构造带发现典型的高压基性麻粒岩和高压泥质麻粒岩,它们在空间上呈带状分布,峰期变质温压条件为750-850°C和1100-1500MPa,峰期变质时代为19.5-19.0亿年,胶北古元古代高压麻粒岩变质演化以含有近等温减压(ITD)与近等压降温(IBC)的顺时针P-T-t轨迹为特征。这一成果不仅限定华北克拉通古元古代活动带为典型的陆-陆碰撞造山带,而且对于准确把握华北克拉通在Columbia超大陆复原图中的准确位置意义重大。

4. 华北克拉通两条古元古代构造带巨量孔兹岩系的成因机制及变质演化P-T-t轨迹

查明华北克拉通两条古元古代构造带均发育以富铝片麻岩为代表的孔兹岩系,原岩以杂砂岩-黏土质砂岩-黏土岩-页岩为主,形成于活动大陆边缘环境,原岩形成时代为21-20亿年,并经历了19.5-18.5亿年麻粒岩相变质事件的改造,变质演化P-T-t轨迹均具有顺时针形式,证实两条古元古代构造带为古元古代时期陆-陆碰撞造山作用的产物。对于揭示华北克拉通古元古代板块构造体制、巨量变沉积岩系的成因机理具有重要科学意义。

5. 华北克拉通中部带前寒武纪岩浆演化与古元古代地层

对华北克拉通范围内的五台、吕梁、中条、阜平、赞皇、登封等地区的TTG岩系、花岗片麻岩进行了研究,表明华北克拉通中部地区前寒武纪岩浆活动具有明显的演化时序:2.7Ga左右出现大量TTG岩系,是地壳增生的重要时期;2.56-2.47Ga存在非常强烈的岩浆活动,分布最为广泛。其中2.56-2.52Ga主要为TTG岩系,2.52-2.50Ga主要为钙碱性的花岗闪长岩和二长花岗岩,其形成与挤压碰撞活动有关,2.50-2.47Ga主要为钾质花岗岩,属于后造山花岗岩活动;2.4-2.23Ga岩浆活动主要为类TTG、钙碱性花岗岩类及钾质花岗岩类,可能与活动陆缘有关,该期岩浆活动在全球范围内较少见;~2.1Ga的岩浆事件较为普遍,主要为形成于伸展背景下的玄武岩、A型花岗岩、基性岩墙群等。

此外,对华北克拉通古元古代地层提出了新的划分对比方案,重点对滹沱群、甘陶河群、绛县群、嵩山群、辽河群等地层进行了研究,确定它们的底界年龄均为2.2-2.1Ga,古元古代早期的地层普遍缺失。

6. 华北克拉通中部带古元古代盆地演化

通过采用地层层序学和沉积岩岩相学研究,结合碎屑锆石U-Pb定年以及Lu-Hf同位素分析,厘定了华北克拉通中部造山带中周缘前陆盆地的形成时代及物源区的性质。其沉积时代晚于1877-1835 Ma,而切穿这些地层且未变形的花岗岩或基性岩脉将它们的最小沉积年龄限制在1.8 Ga左右,中部带晚太古代TTG片麻岩和早元古代花岗岩被认为是其主要碎屑物质来源。这一创新性成果,对确定华北克拉通最终碰撞拼合的时间具有重要意义,对于进一步明确中部造山带岩浆弧的类型以及相关构造盆地的演化过程也提供了确凿证据。

7. 扬子西缘前寒武纪地层研究进展

扬子西缘(康滇地轴)的康定岩群,经过近年来的详细研究,确定主要由新元古代的岩浆岩和少量中元古代地层(中元古代早期的河口群和中元古代晚期的会理群)组成,而非以往认为的古元古代-太古宙的地层,康定岩群这一名字应予以废除。盐边群为形成于弧后盆地的火山-沉积岩系,其形成时限为880-830Ma。系统总结了扬子西缘新元古代岩浆岩的构造属性,提出860Ma代表扬子西缘俯冲作用的开始,而非地幔柱环境。此外,确定了扬子西南缘大红山群的形成年龄为17亿年,时代属于古元古代晚期或中元古代早期,其主要岩层经历了新元古代(~850Ma)绿片岩相-低角闪岩相变质作用。

8. 华夏地块早前寒武纪基底研究重要进展

在对华夏地块早前寒武纪基底的研究过程中,首次在浙西南遂昌地区八都群中发现了具有“石榴石+夕线石+正/反条纹长石”特征组合的泥质麻粒岩,据估算变质峰期温压条件为:800~850 ℃、0.6~0.7Gpa,具有顺时针样式的PT演化轨迹。同时在区内还识别出1.93Ga的石榴石花岗岩和1.85 Ga的紫苏花岗岩,并发现前者普遍遭受了1.87-1.85 Ga的变质改造,表明华夏地块在古元古代末期曾经历与碰撞造山作用有关的麻粒岩相变质事件改造,该事件很可能与古元古代末期哥伦比亚超大陆聚合事件有关。

9. 青藏高原东南缘点苍山-哀牢山杂岩带变质基底重要进展

在嘎洒地区发现两处1900-1850Ma的古元古代花岗质岩石,为重新厘定印支陆块变质基底的物质组成,揭示其形成演化的动力学过程研究意义重大;确定了中-新三叠世(245 - 225 Ma)高压麻粒岩相变质带的存在,表明该变质杂岩带也是古特提斯洋闭合的一条重要的缝合带;建立了新生代中低压角闪-麻粒岩相完整变质演化P-T-t轨迹,具典型碰撞造山带特征的顺时针型式,表明点苍山-哀牢山杂岩带的形式在大型走滑剪切作用之前存在典型的碰撞造山过程;点苍山-哀牢山杂岩带存在三叠世深熔作用的年代学证据,并与高压麻粒岩相变质年龄相比较,认为该期深熔作用与该杂岩带高压麻粒岩相变质事件之间存在密切的成因关系。

10. 发现大别-苏鲁超高压变质带巨量陆壳物质深俯冲-超高压变质的确凿证据

在大别-苏鲁超高压变质带各类强退变质岩石(包括地表露头和系列钻孔岩心)的锆石中,普遍发现以柯石英为代表的超高压包体矿物组合,首次确定大别-苏鲁地体曾发生巨量陆壳物质深俯冲-超高压变质的确凿证据,进一步确认大别-苏鲁地体是一条>2000公里的世界上规模最大的超高压变质带,合作建立了大别-苏鲁地体穿时俯冲-折返新的动力学演化模式。

11. 以全新的综合研究手段,准确限定大别-苏鲁超高压变质带不同演化阶段的P-T条件和年代时限

大别-苏鲁超高压变质带90%以上的岩石经历了后期强烈退变质作用的改造,早期超高压变质矿物组合和P-T演化信息已完全被破坏,但在强退变质岩石不同性质锆石微区中均保存不同阶段的包体矿物组合。采用电子探针分析、传统地质温压计和相平衡模拟、SHRIMP或LA-ICP-MS原位定年技术相结合的研究方法,率先限定了强退变质岩石深俯冲进变质阶段、峰期超高压阶段和晚期退变质阶段的温压条件及对应的变质时代,建立了大别-苏鲁超高压变质带连续而完整的变质演化P-T-t轨迹。

12. 中国显生宙麻粒岩、蓝片岩成因分类和变质作用综合研究

总结了中国境内12条显生宙造山带中均存在典型的麻粒岩,它们在空间上呈带状分布,类型多样。变质时代包括新元古代末期、加里东、海西、印支、燕山和喜山期等。变质演化P-T-t轨迹即有顺时针型式,也有逆时针型式,反映大地构造背景既存在洋(陆)-陆俯冲碰撞环境,也有大陆弧构造环境。我国显生宙麻粒岩的成因类型和变质作用性质的总结对于深入探讨全球显生宙缝合带的属性及其陆块聚-散的动力学过程具有重大科学意义;依据我国显生宙蓝片岩的变质时代和空间分布规律,划分为四大主要时期的蓝片岩带:即新元古代2个亚带、古生代6个亚带、中生代7个亚带和新生代2个亚带。据其成因特征,可将中国蓝片岩带进一步划分为:① 陆陆俯冲-碰撞类型或阿尔卑斯型,简称A型俯冲带;② 洋壳俯冲碰撞类型,相当科迪拉勒型或简称B型俯冲带。这些总结对全球蓝片岩的系统综合对比提供了珍贵的素材。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号