变质岩及前寒武纪地质研究室

变质岩及前寒武纪地质研究室

沿革及现状 本室成立于1956年,原名前寒武纪地质及变质岩研究室,室主任为程裕淇先生。1962年,部分同志转至华北地质研究所,留所部分改称岩石研究室变质岩组。1971年,本室研究人员归属铁矿研究队。1978年,恢复岩石研究室变质岩组建制。1988年恢复变质岩及前寒武纪地质研究室。

研究室现有在职人员8名,其中院士1人,研究员5人,副研究员2人。其中博士5名,硕士2名,在职博士1名。研究室先后培养了硕士生13名,博士生4名,博士后4名。

研究室现有在职人员8名,其中院士1人,研究员5人,副研究员2人。其中博士5名,硕士2名,在职博士1名。研究室先后培养了硕士生13名,博士生4名,博士后4名。

建室以来,出版专著和图件40多部/幅,科研报告4 0余部,发表论文数百篇。据不完全统计,80年代以来获科学大会奖一项,国家自然科学奖一等奖一项,国家自然科学奖二等奖一项,地质矿产部科技成果一等奖二项、二等奖6项、三等奖5项。

主要的研究方向及领域 前寒武纪地质学.变质流体及变质反应.高压、超高压变质作用.地壳深熔作用及花岗岩成因.造山带及区域变质岩石学.变质构造研究.变质矿产.变质岩区域地质调查等

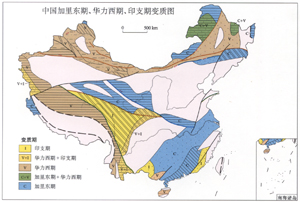

取得主要成果 在50多年的研究中,取得了一系列的有影响的重要成果。上世纪60年代初,首次对全国的前寒武系进行了总结,编制了1:300万前寒武纪地质图和矿产图,作为《中国地质图类及亚洲地质图》的组成部分获得了国家自然科学一等奖。《变质岩的一些基本问题和工作方法》一书,对变质岩工作方法进行了全面的阐述,为变质岩区的区域地质调查和研究提供了强有力的技术支撑, 1978年获得全国科学大会奖。70年代又对中国前寒武系进行了总结,出版了“中国的下、中前寒武系”,获地质部科技成果一等奖;80年代再次对全国的前寒武系进行了新的总结,其成果刊于《The Geology of China》和《中国区域地质概论》两专著中。对冀东等铁矿进行了深入的研究,否定了华北风化淋漓型铁矿成矿的可能,为铁矿的找矿战略部署提供了重要的依据。90年代后期又对全国的早前寒武纪地层进行了系统的研究,建立了完整的早前寒武纪地层系统,提出了划分方案,并编制了太古宇地层典。对华北克拉通重大地质事件和主要地质年代格架的研究,以及华北克拉通古大陆形成与演化模式的建立等项研究成果达到了国内外先进水平,多次获得原地质矿产部科技成果奖,并被同行广泛认同。对我国前寒武纪纪麻粒岩、主要区域变 质岩石的分类命名、混合岩和深熔作用以及北京房山、内蒙中南部、秦岭、鲁西、五台、太行、冀东、鞍本、阿拉善等地区的变质岩以及变质作用和变质演化等的研究等均具有立典意义。和原长春地质学院等单位合作编制的1:400万中国变质图具有里程碑的意义,首次对我国的变质作用进行了全面的总结和研究,获得了部科技成果一等奖和国家自然科学二等奖。与同位素年代学研究人员合作发现了中国最古老的38亿年的岩石和一系列大于30亿年的古老岩石,获得了部科技成果一等奖。

质岩石的分类命名、混合岩和深熔作用以及北京房山、内蒙中南部、秦岭、鲁西、五台、太行、冀东、鞍本、阿拉善等地区的变质岩以及变质作用和变质演化等的研究等均具有立典意义。和原长春地质学院等单位合作编制的1:400万中国变质图具有里程碑的意义,首次对我国的变质作用进行了全面的总结和研究,获得了部科技成果一等奖和国家自然科学二等奖。与同位素年代学研究人员合作发现了中国最古老的38亿年的岩石和一系列大于30亿年的古老岩石,获得了部科技成果一等奖。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号