岩石圈研究中心

【发展沿革】20世纪80年代初,在开展喜马拉雅和青藏高原岩石圈研究获得丰硕成果的基础上,为发展深部地质研究,跟踪国际岩石圈研究计划前沿,持续探测与研究青藏高原与其它地区岩石圈的结构、构造和形成、演化,经原地质矿产部批准,于1986年成立了中国地质科学院岩石圈研究中心。1994年,岩石圈中心合并到地质所。

【发展沿革】20世纪80年代初,在开展喜马拉雅和青藏高原岩石圈研究获得丰硕成果的基础上,为发展深部地质研究,跟踪国际岩石圈研究计划前沿,持续探测与研究青藏高原与其它地区岩石圈的结构、构造和形成、演化,经原地质矿产部批准,于1986年成立了中国地质科学院岩石圈研究中心。1994年,岩石圈中心合并到地质所。

【研究方向和领域】

● 大陆岩石圈深部结构探测与地球动力学研究

● 大陆变形带的精细结构与物理化学过程

● 地球内层层圈相互作用

【学科特色】学科发展以地球物理学为先锋,与地球化学、地质学相结合为特色。

【在职人员结构】研究员6名,助理研究员1名,工程师1名;博导(高锐、王涛)2名;迄今共培养毕业博士后1名、博士7名、硕士9名;在读博士后2名、博士3名、硕士2名。

【技术支撑条件】掌握深地震反射剖面探测(CMP)、深地震测深(DSS)、宽频带数字地震观测(BB)、深部重力与磁力测量、岩石圈地球化学探针等当前国际一流的深部地质探测技术。尤其具有CMP、DSS、BB等高新探测技术、数据处理经验以及构造变形分析和动力学数值模拟、层析成像等方法运用经验。拥有相应的处理工作站和图形图象交互解释系统。

【科学成就】Scientific Achievements:

◆ 自成立以来,已经主持或参加了37项国家及部级科技项目(课题),完成了大量深部地球物理探测和地质调查,足迹遍及中国大陆岩石圈主要地质构造单元。

◆ 获国家科技进步二等奖1项,获部级科技成果二等奖3项,获部级科技成果三等奖若干项。

◆ 发表专著18部;发表论文212篇。其中,2001年至2005年,国内外核心刊物发表学术论文44 篇(其中15 篇被SCI收录)。

◆ 应用GIS与数据库技术,自主开发了中国地学大断面与深部探测数据库及其共享平台

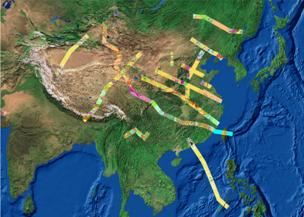

首次建成了11条中国地学断面数字化图形数据库(图形数据总量为4GB,全国地学断面累计长度21315km);涉及深部地球物理探测测线64条,剖面总长度38712km,探测数据量约40GB。

中国地学大断面分布图

◆ 青藏高原南北缘深部动力学过程的重要发现

现塔里木与青藏高原发生面对面挤压碰撞的证据,揭示青藏高原北缘不同部位碰撞变形的深部过程。  ● 揭示出印度板块俯冲前缘、雅鲁藏布江缝合带两侧地壳与上地幔盖层的差异构造样式,发现印度板块向北俯冲穿越该缝合带后地壳即与上地幔盖层拆离的证据。

● 揭示出印度板块俯冲前缘、雅鲁藏布江缝合带两侧地壳与上地幔盖层的差异构造样式,发现印度板块向北俯冲穿越该缝合带后地壳即与上地幔盖层拆离的证据。

◆ 花岗岩地球动力学近期主要成果

● 提出了大陆生长与超大陆的会聚有关的新观点以及阶梯状大陆地壳生长模式。

● 揭示了年轻幔原物质对中亚造山带成矿作用的特殊意义,提出地幔来源物质成矿域。

● 在花岗岩体定位生长、变形改造及其构造动力学意义方面取得研究进展和实例。

● 建立了阿尔泰造山带花岗岩年代学格架,提出该造山带形成和演化的新认识,并通过同位素填图,确定了其地壳组成与结构及地壳生长的时空范围。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号