王丹等-JP:华北克拉通古元古代造山作用驱动太古宙麻粒岩地体折返

来源:地调局地质所

作者:王丹,科技处

发布时间:2023-12-05

麻粒岩是由含水矿物在高温下脱水形成的,同时伴随着大量熔体的排出,残留的麻粒岩不容易再次发生部分熔融,是稳定、难熔的大陆下地壳。太古宙麻粒岩地体代表地球上最古老、最稳定的地质单元之一,是了解古老地壳-地幔相互作用和地球形成早期阶段的关键地质记录。然而,太古宙麻粒岩地体出露是非常有限的,通过地幔部分熔融形成的喷出岩(钾玄岩、玄武岩、金伯利岩)裹挟的下地壳捕虏体的研究,大部分麻粒岩地体仍位于地壳根部,尚未出露地表。前人的研究结果揭示,麻粒岩地体的折返存在差异性:远离克拉通边缘的麻粒岩折返速率是非常缓慢的(<0.1 mm/yr),主要受控于地表剥蚀作用;位于克拉通边缘的麻粒岩通常经历了多期次变质作用,折返受控于晚期的构造运动。麻粒岩地体的差异性折返,是否与晚期经历的构造作用有直接或者间接的联系? 麻粒岩地体的折返是否仅仅依赖于缓慢抬升和地表的剥蚀作用? 折返过程是否需要“助推剂”?

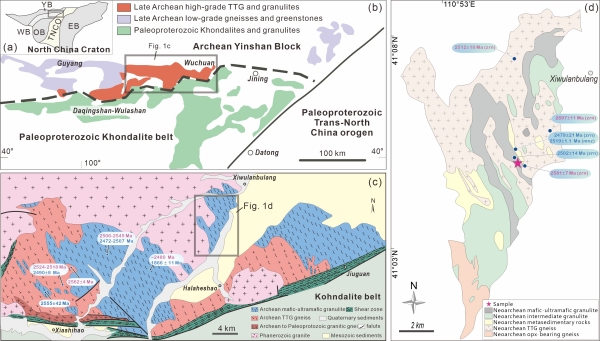

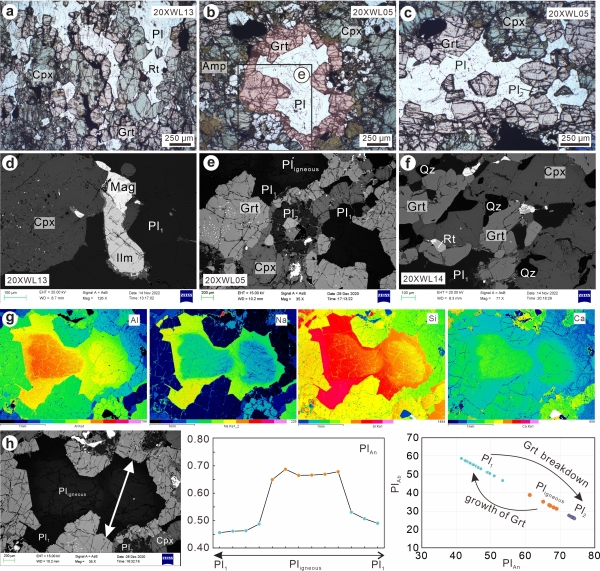

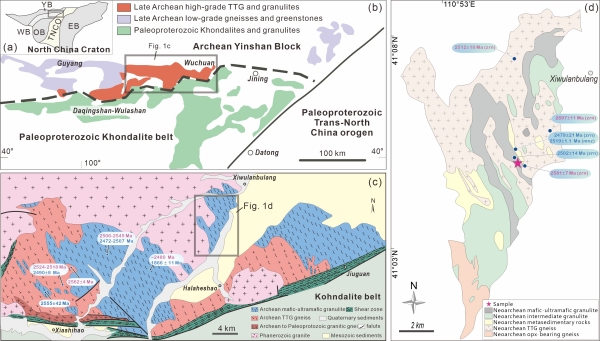

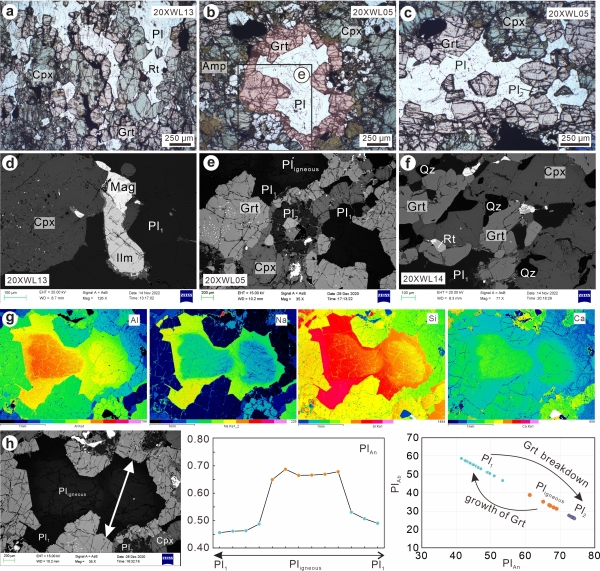

基于上述科学问题,中国地质科学院地质研究所王丹副研究员和刘福来研究员、以及中国科学院地质与地球物理研究所Ross N. Mitchell研究员和郭敬辉研究员以华北克拉通阴山地块基性麻粒岩为研究对象(图1),对其开展了详细的岩石学、副矿物年代学及变质作用P-T条件演化的研究,并取得了以下主要研究成果: (1)通过精细的矿物学特征和P-T条件研究,刻画了基性麻粒岩中冠状石榴石的形成过程和条件 基性麻粒岩主要由斜长石、单斜辉石和石榴石组成。石榴石围绕单斜辉石和斜长石形成半封闭-封闭的冠状体(图2)。与石榴石共生的斜长石边部Na和Si含量增加,Ca和Al含量降低(图2)。石榴子石的形成起始于单斜辉石(作为石榴石Fe和Mg的来源)和斜长石(作为石榴石中Ca和Al的来源)相接触的界面。该反应可能在斜长石中向内进行,逐渐消耗Pligneous(XAn=0.65-0.69),留下贫Ca的Pl1(XAn=0.46-0.53)作为残留相(图2)。该反应是亚固相线条件下,Fe和Mg从铁镁矿物(如单斜辉石)转移到斜长石中,反应式为Pl1+Cpx/Opx → Pl2+Grt±Qz。通过传统温压计、相平衡模拟计算,以及金红石Zr温度计,共同限定石榴石形成的温度T=∼800 ℃,压力P=10-13kbar。相平衡模拟结果表明,在变基性岩中,等压冷却过程不利于石榴石的生长。相反,石榴石的形成需要升高的温度和压力条件。

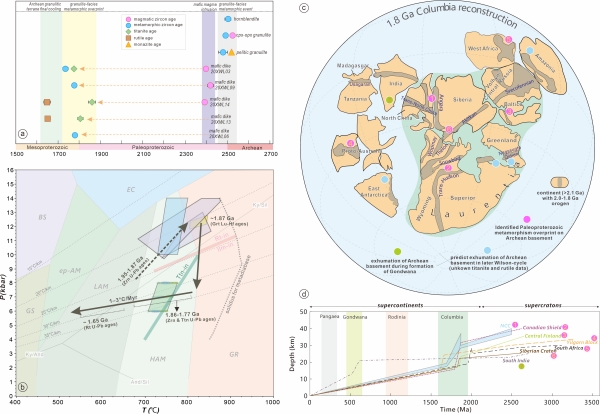

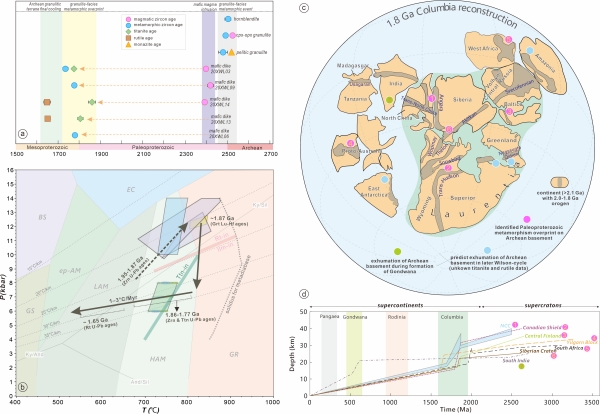

(2)建立了阴山地块不同类型麻粒岩的变质作用的年代学格架,提供了阴山地块太古宙基底经历了古元古代变质作用的叠加的年代学证据 通过对阴山地块麻粒岩中副矿物(锆石、金红石、榍石和独居石)的U-Pb年代学研究,初步建立了研究区的变质作用的年代学格架(图3a)。研究区太古宙基底岩石经历强烈的新太古代麻粒岩相变质作用,泥质麻粒岩的独居石及二辉石麻粒岩中的变质锆石记录的高温变质作用时代约为2.52-2.50 Ga。变基性岩中岩浆锆石U-Pb年代学表明,原岩形成时代为2.4 Ga。石榴石Lu-Hf及锆石、榍石及金红石U-Pb年代学研究,结合榍石和金红石Zr温度计的结果,揭示了变基性岩的变质峰期时代约为1.87 Ga,随后经历了缓慢的冷却过程,从800 ℃冷却至金红石的Pb封闭温度(500-650 ℃)的时间跨度大约为80 Myr,估算的冷却速率约为1-3℃/Myr(图3b)。 (3)提出古元古代超大陆聚合与麻粒岩地体折返在时空上存在耦合性 阴山地块部分太古宙麻粒岩经历了古元古代角闪岩相-麻粒岩相变质作用叠加,从下地壳约30 km折返至中地壳15 km处。华北克拉通西部与东部陆块在古元古代时发生陆-陆碰撞,该造山过程导致位于阴山地块边缘的麻粒岩发生活化。值得注意的是,阴山地块并非位于古元古代造山带内,而折返事件是古元古代碰撞-造山事件引发的远程效应。古元古代造山运动驱动了阴山地块太古宙麻粒岩的折返,并引发了克拉通边缘麻粒岩发生第二期变质作用。通过对全球太古宙麻粒岩地体变质作用的统计结果,显示后来的造山运动对太古代基底进行挖掘,这一过程并不是华北克拉通独有的,而可能是全球性的现象(图3c-d)。太古宙时期第一期麻粒岩相变质作用形成了陆核的基底,后太古代第二期角闪岩相-麻粒岩相变质作用在克拉通陆核拼贴的过程中,引发了部分太古代基底的折返。

该研究结果详细地刻画了含冠状石榴石基性麻粒岩的形成过程及温压条件,提供了非造山带内部麻粒岩地体的古元古代变质叠加记录的岩石学及年代学证据,建立了克拉通边缘太古宙麻粒岩地体的折返与古元古代超大陆聚合之间的联系,深化了对克拉通边缘太古宙麻粒岩地体在后期构造运动驱动下发生折返的机制的认识。 上述研究得到国家自然科学基金(42072221、41890832、41702201)和中国地质科学院地质研究所基本科研业务费(J2001)联合资助,研究成果发表于国际著名岩石学期刊Journal of Petrology上:Dan Wang, Ross N Mitchell, Jinghui Guo, Fulai Liu. 2023. Exhumation of an Archean Granulite Terrane by Paleoproterozoic Orogenesis: Evidence from the North China Craton, Journal of Petrology, Volume 64, Issue 6, egad035.

图1 (a)华北克拉通构造划分图;(b)太古宙阴山地块及邻区古元古代孔兹岩带构造划分图;(c)武川地区太古宙基底麻粒岩区域地质图;(d)武川西乌兰不浪地区太古宙基底地质图。

图2 变基性岩的岩相学特征。(a-f)变基性岩的显微结构和矿物组合特征;(g-h)斜长石核心保留了原岩斜长石的成分(Pligneous),斜长石边部(Pl1)具有富Na的特征,石榴石分解形成富Ca的斜长石(Pl2)。

图3 (a)阴山地块武川地区麻粒岩年代学数据汇总;(b)变基性岩P-T-t演化,紫色阴影区代表相平衡模拟获得的温度压力区域,蓝色和绿色分别代表了金红石和锆石Zr温度结果;(c)哥伦比亚超大陆中太古代基底的位置,普遍分布于古元古代造山带边缘;(d)太古代基底位于地壳的深度随时间变化曲线。

原文链接:

https://doi.org/10.1093/petrology/egad035

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号