龙涛、钱煜奇、A. Nemchin、刘敦一等-Science Advances:北京离子探针中心和地大武汉等在嫦娥五号月壤玻璃球粒年代学研究中取得重要进展

2020年12月17日,我国嫦娥五号成功返回1731g月壤样品。其中玄武岩样品U-Pb定年结果表明,月球在20亿年前仍存在岩浆活动,将月球地质寿命 “延长”近10亿年,为行星地质学中撞击坑定年方法提供关键锚点。嫦娥五号月壤对研究月球近期火山活动、热演化历史、内太阳系撞击历史和月壤的形成与演化过程等具有重要作用。

月壤中含有大量玻璃球粒,撞击成因玻璃球粒是了解内太阳系撞击历史的重要研究对象,能够反映月壳物质组成和内太阳系的撞击动力学。此前由于对撞击玻璃球粒的来源和分布的物理机制及其与着陆区地质关联理解不足,限制了将玻璃球粒用于精确重建内太阳系撞击历史。嫦娥五号着陆点位于年轻的Em4地体之上,地质背景简单,月壤中包含大量“新鲜”的撞击玻璃球粒,Em4地体厚度超过50 m,与相邻的高地和玄武岩地体距离超过150 km,能够很好的限定了撞击玻璃球粒的来源和传输距离。

为充分理解撞击玻璃球粒的来源和分布,精确重建月球撞击历史,中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心联合中国地质大学(武汉)和来自澳大利亚科廷大学和国立大学、布朗大学、曼彻斯特大学、山东省地质科学研究院、瑞典自然历史博物馆、诺特丹大学的学者组成的国际研究团队针对嫦娥五号月壤CE5C0400YJFM00402中的玻璃球粒开展了细致的工作,应用北京离子探针中心的SHRIMP IIe MC对玻璃球粒U-Pb定年,建立撞击溅射物数值模拟等方法,获得嫦娥五号撞击玻璃球粒准确的撞击年龄,并限制了月球上撞击玻璃球粒的传输距离应小于150 km。通过与撞击坑频率年龄对比,初步确定了产生嫦娥五号撞击玻璃球粒的源撞击坑,并讨论了撞击玻璃球粒的年龄分布与内太阳系撞击体迁移的动力学过程,表明月球撞击通量变化可能与小行星带动力学过程有关。2022年9月28日该成果在Science Advances在线发表(Constraining the formation and transport of lunar impact glasses using the ages and chemical compositions of Chang’e-5 glass beads)。

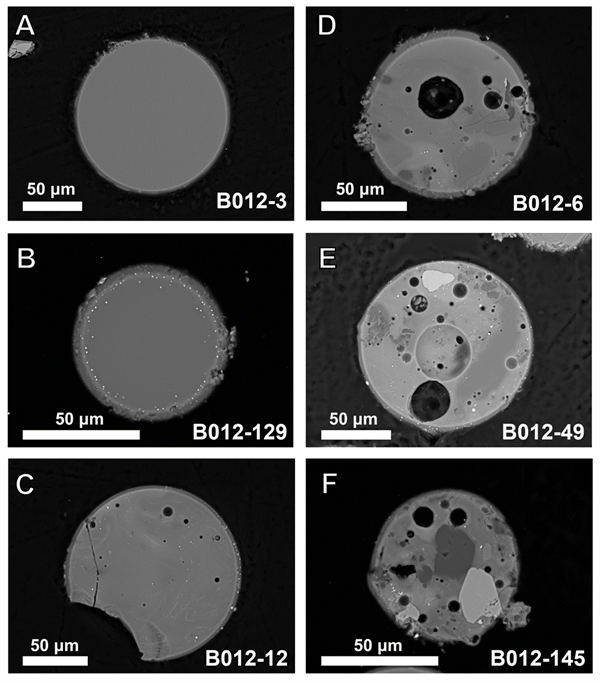

图1 嫦娥五号月壤玻璃球粒纹理

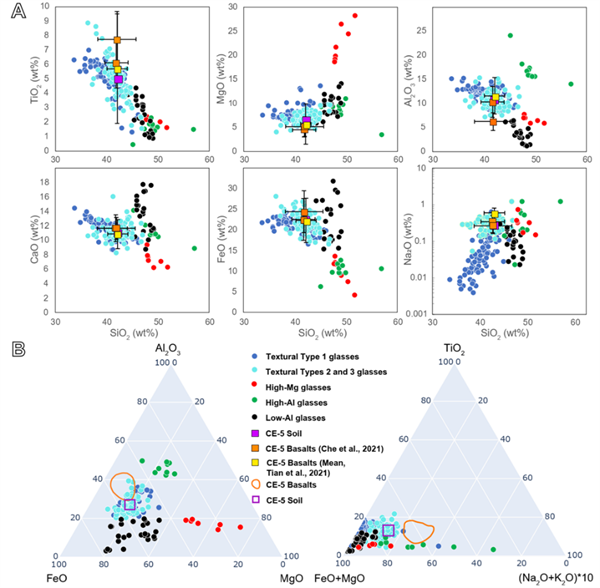

研究团队在嫦娥五号月壤CE5C0400YJFM00402中选出215颗直径在50 ~ 200 μm的玻璃球粒,根据玻璃球粒的纹理和形状等将所有玻璃球粒分为3类。其中,1型为完全均匀玻璃球粒,通过地球化学分类判断全部为撞击成因,2、3型包含岩屑、气孔和金属颗粒,也被划分为撞击玻璃球粒,依此判断本次挑选的玻璃球粒均为撞击形成(图1)。通过地球化学组成(图2)分析发现,约80%的玻璃球粒(n=176)与嫦娥五号月壤和玄武岩成分接近,将其划分为“本地”玻璃球粒,该组玻璃球粒Na和K含量相比玄武岩成分亏损,接近一半玻璃球粒发生Si亏损,表明撞击熔融温度远高于嫦娥五号月壤的液相线温度(~1150℃)。39颗玻璃球粒成分与嫦娥五号月壤和玄武岩成分不同,将其划分为“外来”玻璃球粒,表明其来自Em4地体之外,即玻璃球粒溅射距离超过150km或者撞击挖掘深度超过50 m。

图2 嫦娥五号玻璃球粒主量元素

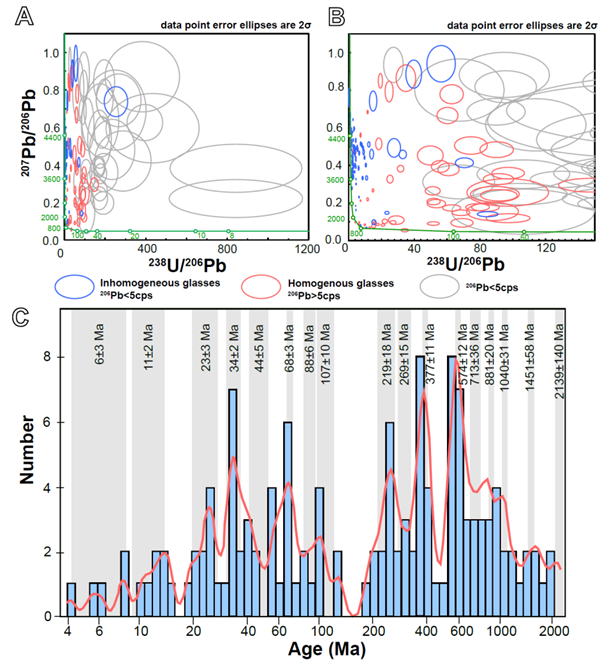

通过SHRIMP IIe-MC玻璃球粒U-Pb定年,对继承Pb和月壤引入Pb等非放射性成因Pb、潜在的陆源Pb污染和陨石撞击的积累Pb等未知来源Pb进行校正,得到撞击玻璃球粒年龄(图3)。

由于“本地”和“外来”玻璃球粒来自不同的撞击事件,需要对U-Pb年龄分开讨论。“本地”撞击玻璃球粒形成年龄从几个百万年到20亿年,假设年龄相似的玻璃球粒来自同一撞击,通过直方图和核密度图识别获得“本地”玻璃球粒的年龄峰值(图3C)。但是“外来”玻璃球粒数量较少,无法获得准确的年龄峰值。

图3 嫦娥五号玻璃球粒U-Pb年龄

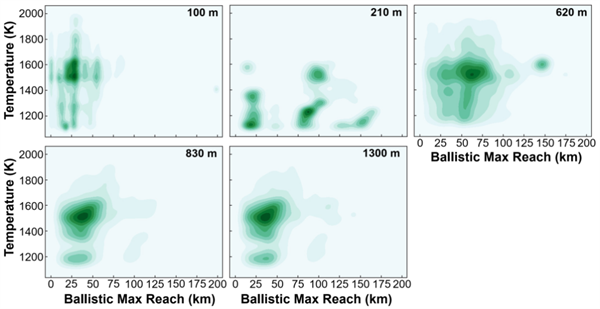

为了将嫦娥五号撞击成因玻璃球粒与撞击坑关联,研究团队建立了撞击溅射物数值模型,结果表明(1)溅射物熔融形成球粒是撞击玻璃球粒的形成机制。(2)直径100-1300m的撞击坑产生了嫦娥五号撞击玻璃球粒,形成玻璃球粒的熔体量随撞击坑的增大而增多,表明这些玻璃球粒来自较大直径的撞击坑。(3)溅射物温度为1100-1700 K,小部分溅射物温度超过1900 K,与玻璃球粒部分和完全熔融,且一半存在Si亏损一致。(4)形成玻璃球粒熔体的平均抛射速度为300-500 m/s,传输距离达到几十km(图4)。

图4 撞击溅射物数值模拟结果

玻璃球粒与区域地质的关系

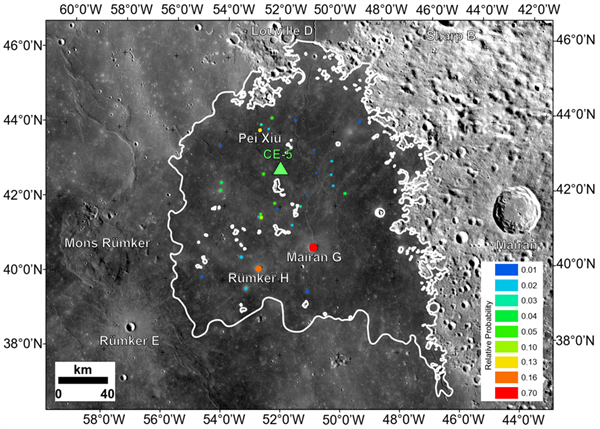

将撞击溅射物的数值模型整合到嫦娥五号着陆区地质模型中,得出Em4单元内直径> 100 m的122021个原始撞击坑为嫦娥五号月壤提供撞击玻璃球粒的概率,3个最大撞击坑(直径2.2 - 5.9 km)的概率> 10%,15个直径1.2 - 2.1 km撞击坑的概率> 2%,12个直径1.0 - 1.8 km撞击坑的概率> 1%。对比概率>1%的30个撞击坑的撞击坑大小频率分布(CSFD)模式年龄和嫦娥五号玻璃球粒SHRIMP U-Pb年龄发现,(1)Em4单元内最大撞击坑Mairan G(直径约6 km)的CSFD模式年龄为479 ± 100 Ma(2σ),与574 ± 12 Ma和377 ± 11 Ma两组玻璃球粒SHRIMP U-Pb年龄在误差范围内,推测两组年龄的玻璃球粒可能源于Mairan G撞击坑。(2)14个撞击坑的CSFD模式年龄在53 ± 12 Ma到73 ± 10 Ma之间,包括第二大陨石坑Rümker H,与68 ± 3 Ma的U-Pb年龄一致(n = 12),表明其中若干撞击坑贡献了该组玻璃球粒。(3)大量更年轻和更老的U-Pb年龄的玻璃球粒可能来自多个概率较低、年龄相似的撞击坑。

图5 嫦娥五号着陆区内贡献撞击玻璃球粒的潜在撞击坑

结合嫦娥五号撞击玻璃球粒地球化学和U-Pb年龄、撞击溅射物模型、着陆区地质和撞击坑的CSFD模式年龄,表明“本地”玻璃球粒的传输距离最远为100 km,月壤中大部分撞击玻璃球粒来自于直径几千米的撞击坑。

玻璃球粒与内太阳系动力学

月球撞击事件的年龄-频率分布能够反映传送撞击物进入内太阳系的动力学事件和过程信息。(1)对比HED陨石的宇宙射线暴露(CRE)年龄与嫦娥五号撞击玻璃球粒年龄发现,HED陨石的CRE年龄有6、13、25和36 Ma,可能反映上述时间发生了母体撞击事件,而嫦娥五号玻璃球粒U-Pb年龄有6 ± 1 Ma、11 ± 2 Ma、23 ± 3 Ma和34 ± 2 Ma,主要来自直径1-5km的撞击坑,表明撞击物较大,另外地球上也存在大量年龄相似的撞击坑,这意味着HED陨石母体解体的同时,产生大量较大的撞击物,并在地球和月球的撞击事件中记录。(2)玻璃球粒U-Pb年龄68 ± 3 Ma和34 ± 2 Ma分别与希克苏鲁伯撞击坑和晚始新世撞击坑群的年龄吻合,本研究中的月球撞击坑中有14个撞击坑,包括第二大撞击坑Rümker H(IC-22)的CSFD模型年龄在53 ± 12 Ma到73 ± 10 Ma之间,与玻璃球粒U-Pb年龄68 ± 3 Ma在误差范围内。希克苏鲁伯撞击坑被认为是由弱轨道共振产生的小行星带外层10km大小的星体撞击地球形成,因此有可能在月球上产生系列撞击坑。(3)玻璃球粒U-Pb年龄34 ± 2 Ma与地球上晚始新纪的四个大型陨石坑35-38 Ma年龄一致,也与地外He峰值和全球沉积物中发现的地外铬铁矿富集相一致,表明撞击物受到扰动进入内太阳系,从而引起月球撞击通量增大。(4)L型小行星碎片到达地球的年龄为460 - 480 Ma,它记录了小行星带的一次重大裂解事件,该事件使地球在奥陶纪撞击通量激增。对比Em4内最大的撞击坑Mairan G(直径约6 km)的模式年龄479 ± 100 Ma,其与L型球粒陨石母体裂解事件的推断年龄一致,此外嫦娥五号玻璃球粒U-Pb年龄为377 ± 11 Ma和577 ± 12 Ma的玻璃球粒数量最多,推测可能是由L型球粒陨石或者其他小行星提供中型尺寸的撞击物。嫦娥五号撞击玻璃球粒SHRIMP U-Pb定年和Em4区域地质研究表明,玻璃球粒年龄分布可能代表撞击频率的短期变化和小行星带动力学过程关系,因此,有必要开展更多月壤分析和其他区域撞击坑交叉对比,从撞击通量背景中区分具有重要意义的全月事件。

本研究首次获得了嫦娥五号月壤中的多组撞击玻璃球粒年龄,并与着陆区撞击坑关联,证实了月球20亿年以来撞击频率随着时间变化,这意味着地球历史上经历过撞击频率高于平均水平的时期,为地月系统撞击历史研究提供新的方向。

中国地质科学院地质研究所龙涛研究员为论文第一和通讯作者,中国地质大学(武汉)钱煜奇博士、澳大利亚国立大学的Marc D. Norman教授、澳大利亚科廷大学的Katarina Miljkovic 和Alexander Nemchin教授为论文共同第一作者。中国国际月球研究中心团队成员也参与了本研究工作。该成果得到国家航天局嫦娥五号月壤样品(CE5C0400YJFM00402)的支持以及国防科工局民用航天项目(D020204、D020203、D020201、D020205)、国家重点研发计划项目(2020YFE0202100)、国家自然科学基金项目(41842045)等的资助。

论文信息:Tao Long1*†, Yuqi Qian2†, Marc D. Norman3†, Katarina Miljkovic4†, Carolyn Crow5, James W. Head6, Xiaochao Che1, Romain Tartèse7, Nicolle Zellner8, Xuefeng Yu9, Shiwen Xie1, Martin Whitehouse10, Katherine H. Joy7, Clive R. Neal11, Joshua F. Snape7, Guisheng Zhou1, Shoujie Liu1, Chun Yang1, Zhiqing Yang1, Chen Wang1, Long Xiao2, Dunyi Liu1, 9, Alexander Nemchin1, 4†, Constraining the formation and transport of lunar impact glasses using the ages and chemical compositions of Chang’e-5 glass beads. Science Advances, Published online. (Available online 28 September, 2022)

论文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.abq2542

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号