研究亮点

王亚莹、曾令森等-EPSL: 留尼旺(Réunion)地幔柱初始岩浆活动:来自喜马拉雅造山带的记录

地幔柱作用过程中,来自地球深部的地幔柱物质何时上涌并如何影响上覆岩石圈的构造物理和岩浆过程,一直是固体地球科学领域的热点话题。德干大火成岩省(Deccan Traps)位于印度中西部,是世界上研究程度最高的大火成岩省(Large Igneous Province, LIP)之一。传统认为,德干大火成岩省是由留尼旺(Réunion)地幔柱头初始上涌、冲击印度板块,在短时间内引发大规模深部物质熔融形成。然而,在印度板片北部零星分布有与留尼旺地幔柱相关的~75-70 Ma基性岩(图1a),指示留尼旺地幔柱的初始活动模式仍有争议。因此,限定留尼旺地幔柱初始演化历程,对于揭示德干大火成岩省成因机制,重塑地幔柱深部活动规律具有重要科学意义。

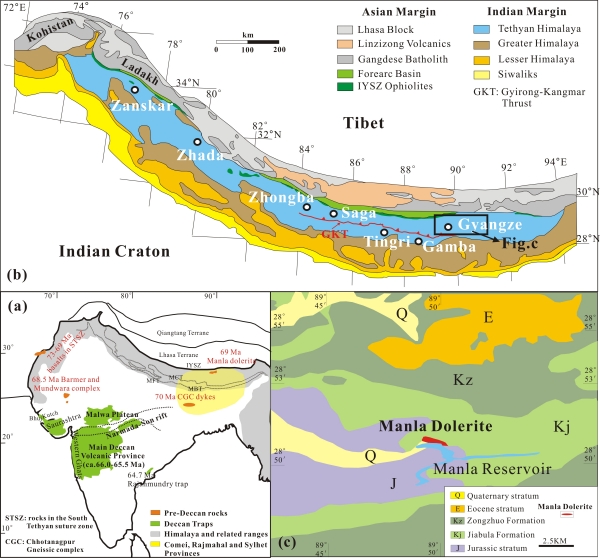

图1 (a)印度板块地质简图和留尼旺(Réunion)地幔柱相关岩体分布图(b)喜马拉雅造山带地质简图(c)研究区地质图

结合特提斯喜马拉雅带内已发表的古地磁数据可知,印度板块最北缘至少在80 Ma起就已经与留尼旺地幔柱纬度发生重合,暗示现今的喜马拉雅造山带地区可能曾被初始留尼旺地幔柱影响。鉴于此,中国地质科学院地质研究所王亚莹助理研究员和曾令森研究员等人对位于东喜马拉雅地区的满拉辉绿岩体(图1)开展了详细的野外地质观测、岩石学和地球化学研究,取得如下成果:

(1)限定了满拉岩体形成时间和地球化学特征,认定其为留尼旺地幔柱活动产物。满拉岩体形成于68.7 ± 1.0 Ma(锆石U-Pb年龄),具有与留尼旺地幔柱和上述pre-Deccan期基性岩相似的Nd(εNd(t):+2.5~+3.8)和Pb(206Pb/204Pbi:18.70-18.97,208Pb/204Pbi:39.05-39.62)同位素组成。这些早于德干大火成岩省形成的74-68 Ma的基性岩浆,代表了留尼旺地幔柱初期熔融产物。

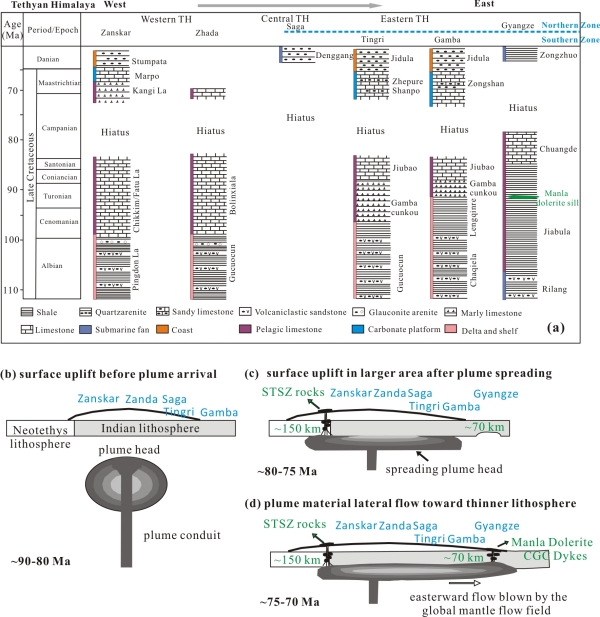

图2 (a)特提斯喜马拉雅带内沉积地层柱特征(b-d)留尼旺地幔柱早期演化、地表响应和岩浆形成示意图

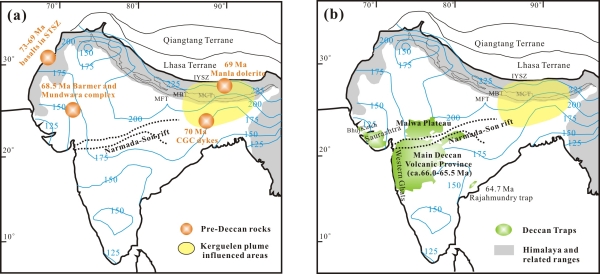

(2)建立了留尼旺地幔柱初期活动新模式。结合特提斯喜马拉雅带内广泛分布的Campanian期(83-70 Ma)地层间断(图2a),留尼旺地幔柱可能在德干大火成岩省喷发之前已经冲击印度板块底部并快速侧向扩张(图2)。满拉基性岩的元素地球化学模拟结果表明,满拉岩体与德干大火成岩省内分布最广的West Ghats组岩石具有类似的低熔融压力,均形成于岩石圈薄弱区域。结合现今印度岩石圈厚度分布可知(图3),当留尼旺地幔柱初始冲击印度板块北部时,该地区较厚的岩石圈可能抑制了大规模部分熔融,而只产生少量pre-Deccan期基性岩浆;只有当较薄的印度中西部板块移动到留尼旺地幔柱上方时,在短时间内发生大规模部分熔融,产生巨量基性岩浆,从而形成德干大火成岩省(图3)。新的板块构造重建结果显示,留尼旺地幔柱抵达印度板块底部的时间与印度板块北向漂移加速同期(75-70 Ma)。由早至晚,与留尼旺地幔柱相关的岩浆产物的地球化学特征演化趋势进一步支持,留尼旺地幔柱的润滑和侵蚀作用极大地助力了印度板块北向漂移的加速。综上所述,新的地质记录表明深部的地幔柱头可以在大火成岩省形成数百万年前就抵达地球浅部,并以一种潜伏(incubation)的方式影响上覆板块的运动。

图3 印度板块岩石圈厚度示意图和留尼旺地幔柱相关岩体分布图

该研究提出了留尼旺地幔柱起源和演化的新模式,为理解地幔柱深部活动规律、解译喜马拉雅造山带演化历史提供了新的启示。本研究得到国家自然科学基金(92055202,42102059和U2344219),第二次青藏高原科学考察与研究计划项目(STEP)(2019QZKK0702)和中国地质调查项目(DD20221630和DD20221817)的联合资助。该成果发表在国际权威期刊《Earth and Planetary Science Letters》上。

论文信息:Yaying Wang* (王亚莹), Lingsen Zeng (曾令森), Li-E Gao (高利娥), Linghao Zhao(赵令浩), Lilong Yan(严立龙). 2024. Early arrival of the Réunion plume at the base of the Himalaya? Earth and Planetary Science Letters 639, 118756.

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X24001894

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号