研究亮点

周子龙、朱祥坤等-PR:我国北祁连地区存在大规模的中元古代条带状铁建造

条带状铁建造(BIFs)是前寒武纪时期广泛发育的化学沉积岩,通常具有富铁层和富硅层互层构成的条带状构造。BIFs是目前全世界铁矿石最主要的来源,也是记录古环境演化的重要载体。然而,一般认为从18亿年前全球基本停止了BIFs的发育,直到8亿年前才因雪球地球事件再次出现。近十多年来,随着找矿工作的开展,我国西北地区北祁连造山带内陆续发现了多个大-中型铁矿。除了上世纪发现的镜铁山、小柳沟、夹皮沟等,又先后发现了卡瓦、塔里干沟、沙梁等一批铁矿,矿石总储量巨大。目前相关的研究工作还较为薄弱,传统上认为,这些铁矿形成于中元古代,并得到了一些年代学证据的支持,但也有学者提出部分铁矿可能形成于新元古代。如果北祁连铁矿证实形成于中元古代,不仅可以厘清上述争议,明确赋矿层位,这些铁矿也具有揭示前寒武纪铁建造重现机制的重大潜力。针对上述科学问题,朱祥坤研究员团队对北祁连地区多个铁矿进行了详细的野外考察并开展了相关年代学工作,取得了以下重要研究进展:

(1)北祁连地区大规模的层状铁矿是典型的(条带状)铁建造,和世界范围内其他时期的BIFs类似

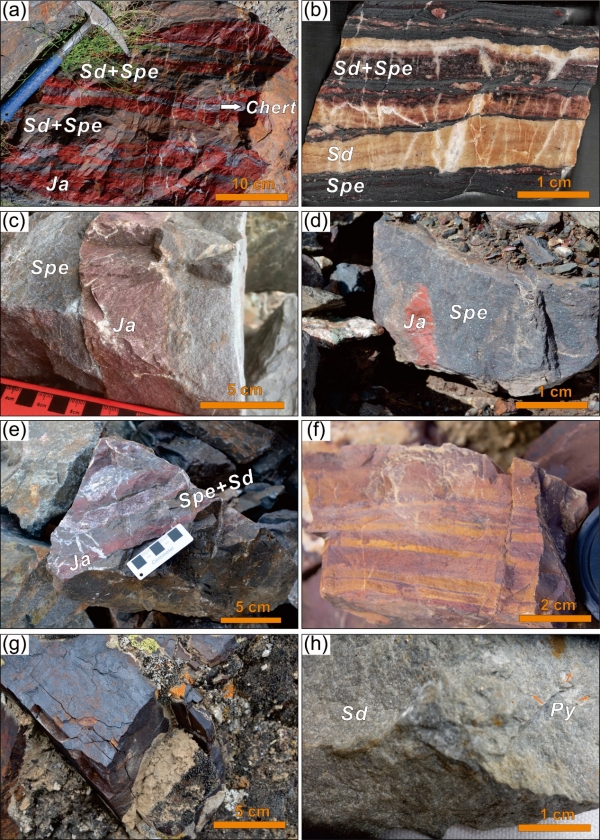

野外地质调查结果表明,北祁连西段铁矿主要呈层状和似层状,产于厚层千枚岩-大理岩和玄武岩-碳酸盐岩序列中。铁矿石主要由富铁矿物(镜铁矿、赤铁矿和菱铁矿)和富硅矿物(碧玉和石英)组成,具有典型的条带状或块状构造(图1)。这些铁矿石的SiO2和Fe2O3组分含量高,并且具有非常低的Al2O3和TiO2含量,和已报道的现代深海富金属沉积物类似。

图1. 代表性矿床的矿石宏观特征,a-b来自镜铁山铁矿,c-h来自头道沟、小柳沟、白尖、卡瓦、夹皮沟和塔里干沟铁矿

(2)北祁连地区的大规模铁矿形成于中元古代晚期

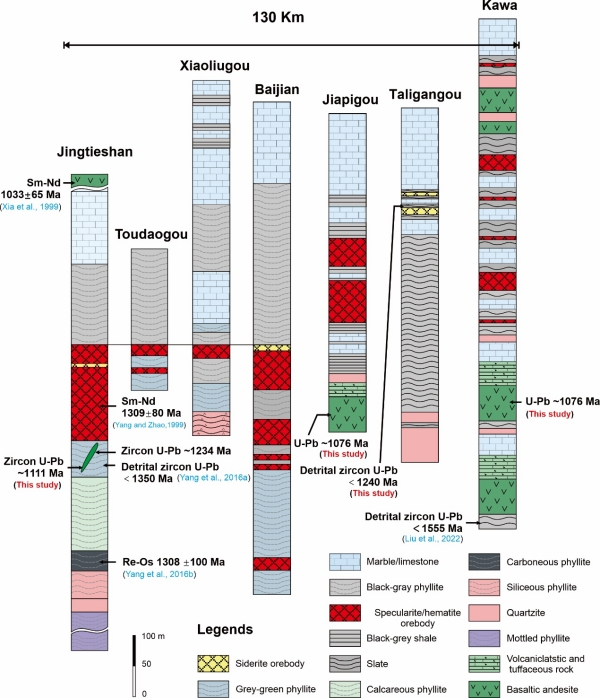

北祁连地区不同铁矿区的夹层火山岩、辉绿岩侵入体和矿床围岩的锆石研究表明,这些铁建造的沉积时代虽然略有差异,但均沉积于约11亿年前的中元古代晚期(图2)。因此,卡瓦和夹皮沟等铁矿的赋矿地层可能属于更年轻的镜铁山群,而不是前人定义的中元古早期的朱龙关群。结合区内地层岩性对比及岩石成因研究表明,区域上大规模的铁沉积事件和浅海区域裂谷活动引起的热液活动有关,这可能是对哥伦比亚超大陆最终裂解的响应。

图2. 北祁连铁矿相关地层序列及年代学结果总结

基于上述认识,我们认为北祁连地区大规模的铁建造可能是目前报道的18到8亿年前规模最大的铁建造,尽管其规模和大家熟知的太古代-古元古代的铁建造相差较大,但这些铁矿仍然具有重要意义:1)元古代铁建造的形成并非一定和增氧事件(如古元古代铁建造)或者冰期事件(新元古代铁建造)有关,更可能受控于区域热液活动的影响;2)中元古代大规模铁建造的沉积质疑了前人提出的该时期深海已经完全氧化或者硫化的海洋条件模型,支持了当时深海仍处于低氧铁化的观点。

本研究不仅对理解中元古代大气与海洋的相互作用以及元古代铁建造重现的控制因素提供了新的视角,对区域找矿预测和勘查目标层位的确定也具有重要的指导意义。研究工作得到国家自然科学基金地质联合基金项目(U2244210)资助。研究成果发表在国际知名期刊Precambrian Research上:Zhou, Z., Zhu, X., Sun, J., Li, Z., Chen, S., 2024. Large-scale Mesoproterozoic iron formations in northwestern China. Precambrian Research, 400: 107243.

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301926823002838#f0030

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号