研究亮点

吴琼、李海兵、Marie-Luce Chevalier等——JGR-Solid Earth:流体注入促进鲜水河蠕滑断裂带局部变强

鲜水河断裂带是青藏高原东部一条大型左行走滑断裂带,它不仅是控制青藏高原物质向东南挤出的北部边界,而且是中国乃至世界上大陆内部大地震活动最强的断裂带之一,近三百年来已发生过8次7级以上大地震。该断裂带的变形行为、地震危险性及地震机制已成为地学研究尤为关注的热点和难点,同时也是国际前沿研究领域。近年来,大地测量学的研究和野外调查结果表明,鲜水河断裂带具有广泛的非震蠕滑变形行为。通常认为,地壳中具有蠕滑行为的断裂带主要表现为长期缓慢滑动、连续释放构造应力和伴随多的微震,往往不易发生大地震。那么,为什么沿着具有蠕滑行为的鲜水河断裂带会发生如此多的大地震?大地震又是如何发生的呢?

针对上述科学问题,中国地质科学院地质研究所李海兵研究团队选取非震蠕滑和地震粘滑兼具的鲜水河断裂带乾宁段在龙灯乡地表出露的断裂岩为研究对象(图1),通过显微构造、矿物学和地球化学等方面的研究,在蠕滑断层地震机制及流体作用等方面取得了新的重要认识。

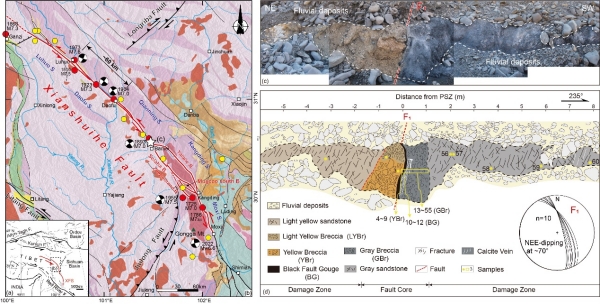

图1 鲜水河断裂带构造地质图及乾宁段断裂岩地表露头

(a) 青藏高原大型活动断裂分布;(b) 鲜水河断裂带构造地质图;(c) 鲜水河断裂带乾宁段地表露头;(d) 研究剖面素描图及采样点。

断层的摩擦稳定性主要受控于断层强度。已发表的摩擦实验数据表明,富含强矿物(石英、长石、橄榄石、方解石等)的断层一般具有大的摩擦系数,容易聚集应力从而发生不稳定滑动;而富含弱矿物(粘土矿物)的断层摩擦系数低,更倾向于蠕滑变形。因此,断裂岩中强弱矿物的占比可在一定程度上控制断层的变形行为。

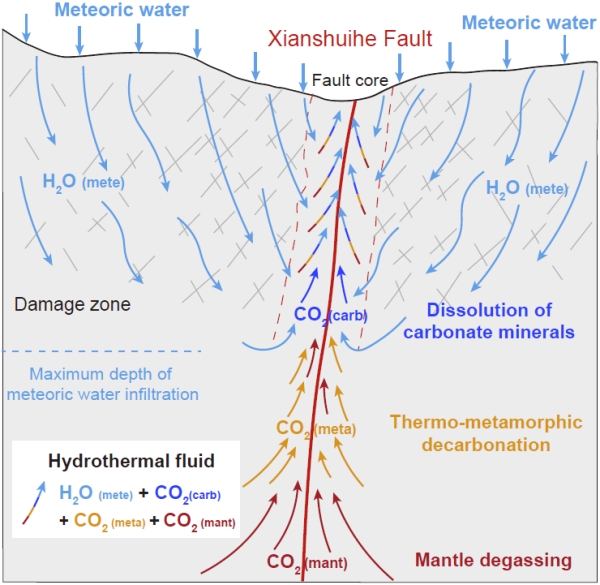

该研究在长期蠕滑变形的鲜水河断裂带乾宁段内发现了地震滑动形成的断裂岩,并具有多次地震事件的记录,且主滑移带断层泥和其两侧的断层角砾岩内强矿物总含量远高于弱矿物(图2),这是由于富含幔源和热变质脱碳来源CO2的深部热液在震后阶段沿地震产生的破裂上涌至断裂带核部,并造成强烈的水岩反应和广泛的碳酸盐矿物沉淀所导致的(图3)。

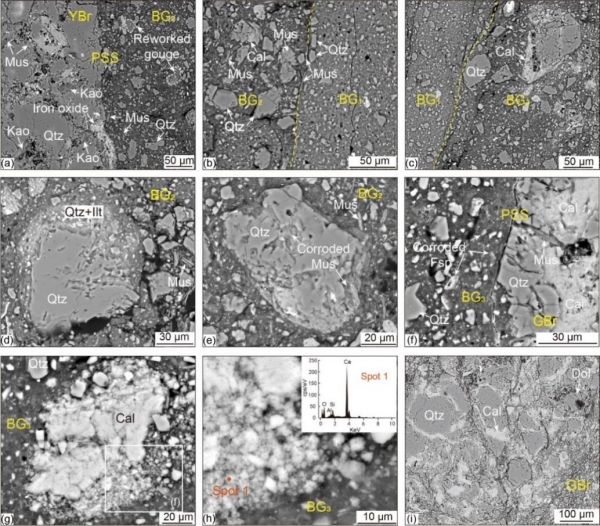

图2 鲜水河断裂带乾宁段断层泥和断层角砾岩的扫描电镜照片

(a-c) 断层泥内棱角状石英碎块及断层泥内粒度分层;(d-f) 断层泥内粘土-碎屑集合体(Clay-clast aggregates,CCAs)以及遭受蚀变的白云母和长石;(g-h) 断层泥内纳米级钙质颗粒;(i) 断层角砾岩内由方解石脉胶结的碎块。

图3 鲜水河断裂带深部热液来源与运移的概念模型

箭头指示断裂带内流体的运移路径,CO2 (mant), CO2 (meta), and CO2 (carb)分别代表地幔、热变质脱碳和碳酸盐矿物溶解来源的CO2,H2O (mete)代表大气水。

该研究创新性提出流体的注入能够促进蠕滑断层局部变强,改变了“流体可使断层变弱”的传统认识。传统观点认为地下流体一般会在震后阶段通过水岩反应将断裂带内石英、长石等强矿物蚀变成伊利石、绿泥石等弱矿物,使断层变弱,进而更易发生蠕滑变形。而该研究突破了传统观点,认为在一定条件下流体作用也能导致断层局部变强,使其应力不完全释放或局部闭锁,促进了蠕滑断层在浅部(4 km以上)的应力累积和地震破裂。这一研究成果不仅为断裂带流体作用研究提供了新的视角,同时也加深了人们对蠕滑断层地震机制的理解和认识。

该研究是在国家自然科学基金项目(42230312、42020104007)和中国地质调查项目(DD20221630)联合资助下完成。研究成果发表于国际地学权威期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》上:Wu, Q., Li, H., Chevalier, M.-L., Si, J., Pan, J., Li, C., & Li, Y. (2023). Fluid influx promotes local strengthening of the creeping Xianshuihe fault, eastern Tibet. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB026682.

原文链接: https://doi.org/10.1029/2023JB026682

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号