研究亮点

谢秋红等-CG: 板内小体积碱性-拉斑玄武岩的多阶段成因模型

板内玄武岩可划分为硅不饱和的碱性玄武岩以及硅饱和的拉斑玄武岩,这两类玄武岩在成分上往往具有连续性,且常在同一地区共生,有时可呈互层出现。目前对于两者的成因联系仍存在激烈的争议。传统观点认为碱性玄武岩和拉斑玄武岩与地幔源区在不同压力下不同程度的部分熔融有关,但这个观点无法解释两种类型玄武岩在空间上呈互层现象,而且部分熔融实验显示,无论是橄榄岩、辉石岩还是角闪岩的源区都无法通过不同程度部分熔融而形成覆盖自然界玄武岩成分范围的熔体。为了解释板内玄武岩成分上的连续性,部分学者提出初始碱性岩熔体与橄榄岩反应生成拉斑玄武岩,而另有一些学者则提出富硅的拉斑玄武质熔体与橄榄岩反应生成碱性玄武岩,但无论是哪种观点都有待进一步检验。

为了解决上述争议,中国地质科学院地质研究所朱祥坤课题组、中国地质大学(北京)张招崇团队与澳大利亚麦考瑞大学Stephen Foley团队等合作,选取位于中亚造山带西准噶尔地体的克拉玛依碱性-拉斑玄武岩为研究对象,系统开展了岩石学、矿物学、地球化学以及Sr-Nd-Mg-Zn同位素地球化学研究,取得了如下主要认识:

1. 克拉玛依玄武岩具有体积小和成分从碱性向拉斑玄武岩连续过渡的特征。岩相学特征上,与大陆板内玄武岩普遍发育斑状结构特点不同的是,该岩石具有无斑隐晶质结构,说明其全岩成分更接近初始熔体。

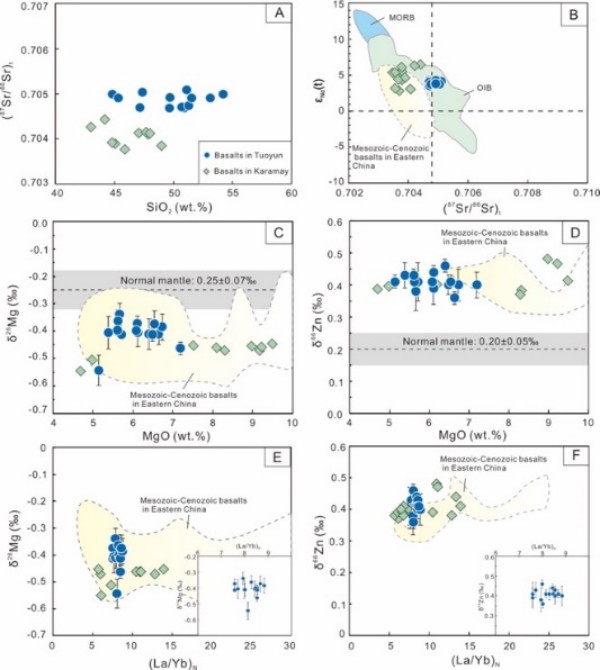

2. 岩石具有显著较轻的Mg同位素(δ26Mg = -0.54‰~-0.34‰)和较重的Zn同位素(δ66Zn = 0.36~0.46‰)组成(图1),显示有俯冲再循环沉积碳酸盐的参与;然而其微量元素蛛网图上显著的 Nb-Ta-Ti-Zr-Hf 的正异常,反映源区并不存在再循环碳酸盐组分。这一解耦现象说明含再循环碳酸盐的洋壳在深俯冲过程中(>150 km)发生了脱碳反应,导致再循环碳酸盐的轻Mg同位素和重Zn同位素被保留至脱碳反应产物辉石中,而该过程碳酸盐中的C以CO2形式释放进入地幔。

图1. 克拉玛依碱性-拉斑玄武岩的Sr-Nd-Mg-Zn同位素组成特征

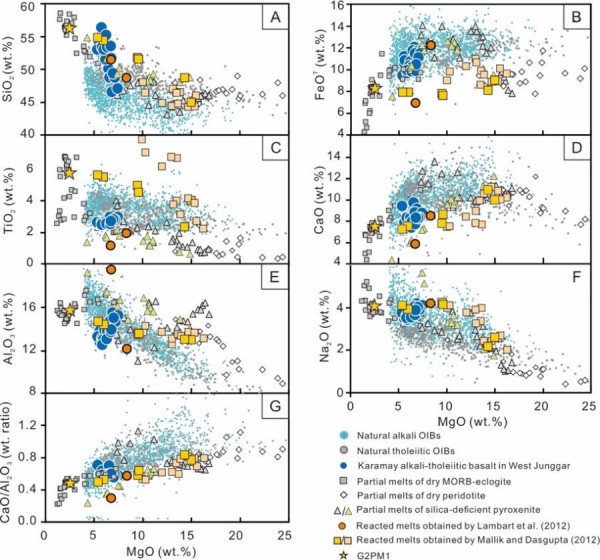

3. 通过与前人部分熔融实验结果对比发现,单一橄榄岩或榴辉岩源区的部分熔融无法形成与克拉玛依碱性-拉斑玄武岩一致的熔体成分,而岩石成分与MORB-榴辉岩熔体-橄榄岩反应实验结果高度一致(图2),证明克拉玛依碱性-拉斑玄武岩是由脱碳榴辉岩部分熔融的熔体在上升过程中与周围亚固相地幔橄榄岩反应形成。

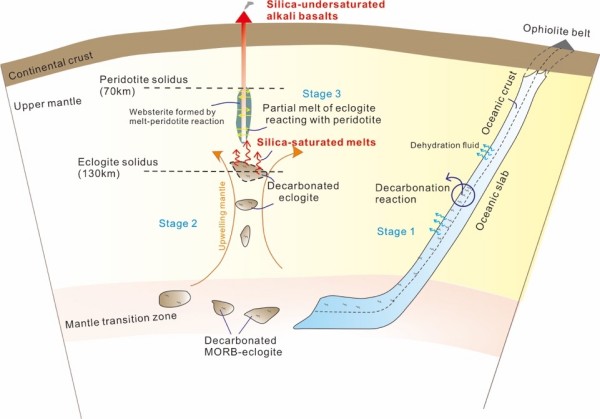

本研究提出了板内小体积碱性-拉斑玄武岩的多阶段成因模型(图3),揭示了板内高硅(SiO2>45 wt%)碱性玄武岩可通过再循环洋壳(榴辉岩)部分熔融形成的拉斑玄武质熔体与地幔橄榄岩反应生成,同时反映了再循环洋壳组分可以作为板内碱性玄武岩的主要源区。该模型可以较好地解释碱性玄武岩和拉斑玄武岩成分上连续变化的特点,为阐明板内玄武岩岩浆成因提供了重要约束。

图2. 克拉玛依碱性-拉斑玄武岩与实验熔体的成分对比

图3. 板内小体积碱性-拉斑玄武岩(SiO2>45 wt%)的多阶段成因模型

本项目受国家自然科学基金项目(41902048、42072067和42030302)和中国地质调查项目(DD20221817)等联合资助。研究成果发表在期刊Chemical Geology上:Qiuhong Xie, Zhaochong Zhang*, Stephen Foley, Chunfei Chen, Zhiguo Cheng, Yu Wang, Weiliang Kong, Yiwen Lv, M. Santosh, Qizhen Jin, Lukáš Krmíček, Xiangkun Zhu, 2023. Transition from tholeiitic to alkali basalts via interaction between decarbonated eclogite-derived melts and peridotite. Chemical Geology 621, 121354.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2023.121354

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号