研究亮点

王旭日等-SR:大兴安岭地区发现保存肠道软组织的肉食性恐龙——王氏达斡尔龙

关于恐龙的消化方式研究,一直是古生物学家和恐龙爱好者关注的热点和难点问题之一。因为恐龙的胃容物和消化器官等很难石化保存,研究者以往多是根据恐龙的骨骼形态,如体型大小、爪骨形态和牙齿结构等间接推测;偶尔可以通过胃容物残留和粪便化石进行推断;很少根据保存的消化系统软组织直接判断。中国地质科学院地质研究所王旭日副研究员通过与内蒙古自然博物馆及意大利的古生物专家合作,对首次发现于内蒙古大兴安岭地区下白垩统龙江组的一件保存食物残留和肠道软组织的恐龙化石开展了深入研究,综合比较解剖学、荧光分析、扫描电镜和系统发育分析等多种研究方法,主要取得以下研究进展:

1. 建立了驰龙类新属、新种——王氏达斡尔龙(Daurlong wangi gen. et sp. nov.)(图1)

驰龙类是一支小型到中型的兽脚类恐龙,在白垩纪广泛分布于世界各地。我国辽西地区早白垩世热河生物群中发现了数量众多的多种驰龙类,其中多数为体型较小、前肢较长的小盗龙类(Microraptorinae),仅奥氏天宇盗龙(Tianyuraptor ostromi)和孙氏振元龙(Zhenyuanlong suni)体型较大、前肢较短。大兴安岭地区首次发现的恐龙化石在个体尺寸和形态特征方面与上述两种体型较大的驰龙类更为相似,但在头骨结构、牙齿特征和前肢形态等方面又区别明显,代表了驰龙类的新属新种,研究团队命名为“王氏达斡尔龙”。

图1 王氏达斡尔龙模式标本(A)及骨骼形态复原图(B)

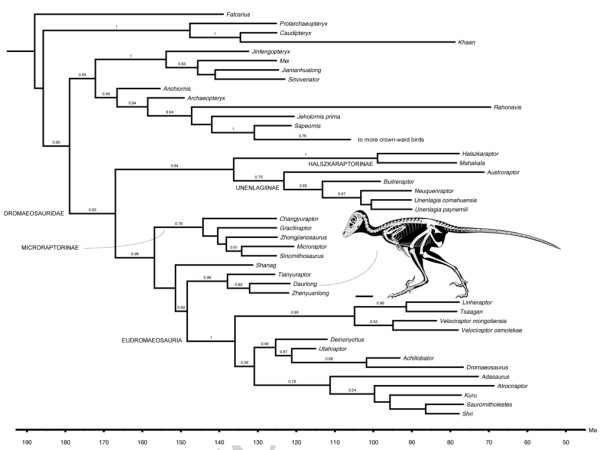

2. 确定了王氏达斡尔龙的系统发育位置

达斡尔龙在系统分类上属于驰龙科(Dromaeosauridae)。系统发育分析也支持其与发现于辽西热河生物群具有较短前肢的天宇盗龙和振元龙亲缘关系较近,与真驰龙类(Eudromaeosauria)的亲缘关系比小盗龙类(Microraptorinae)更近。这三类前肢较短的驰龙类体型明显大于热河生物群其他副鸟类(paravians)。它们三者之间及其亲缘关系最近的类群关系支持较弱,可能与它们具有的镶嵌特征,即具有支持与小盗龙或真驰龙亲缘关系最近的特征组合有关。

图2 达斡尔龙系统发育分析结果

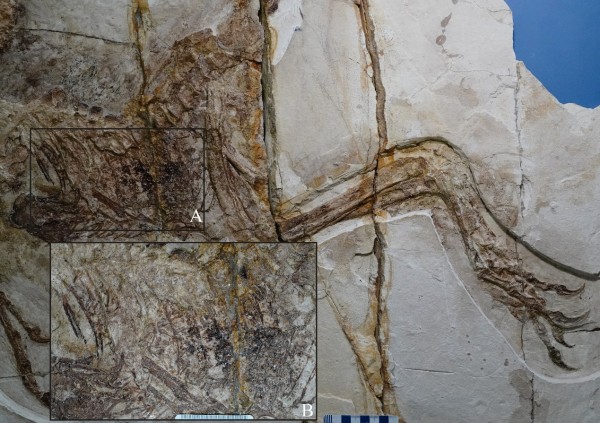

3. 识别出保存的食物残留和肠道软组织

王氏达斡尔龙模式标本腹部保存了许多杂乱散布的细小骨骼,由于保存不完整,无法准确鉴定具体属种,仅能推测与该化石点发现的无尾两栖类(青蛙)非常相似,但无疑是达斡尔龙没有完全消化的食物残留。此外,达斡尔龙第9节到第12节背椎下部的腹腔位置还保留了一团软组织,在紫外线灯下起荧光反应。扫描电镜分析结果显示软组织是由直径1-3微米的微晶密集排列组成,表明其形成于由腐烂细菌活动导致的自生矿化过程。根据软组织保存位置并与其他保存消化道软组织的恐龙化石标本对比分析,可以确定其属于胃肠道后部的肠道。

图3 王氏达斡尔龙腹部保存的食物残留和肠道软组织(A)及局部细节(B)

王氏达斡尔龙进一步丰富了大兴安岭地区莫旗热河生物群组合面貌,为热河生物群的演化分布提供了重要化石证据,为不同地区热河生物群对比研究提供了新的恐龙信息,为驰龙类的形态特征差异和生态位分异研究提供了新的化石证据。其腹部保存的两栖类骨骼食物残留,是首次发现恐龙取食两栖类的直接化石证据,进一步扩展了恐龙的食性范围。其特异保存的肠道软组织化石,为非鸟类恐龙肠胃组织结构和消化方式研究提供了关键信息。

本研究受到国家自然科学基金(41872018)和中国地质调查项目(DD20221649)联合资助,研究成果发表于国际SCI期刊Scientific Reports:Xuri Wang, Andrea Cau, Bin Guo, Feimin Ma, Gele Qing and Yichuan Liu, Intestinal preservation in a birdlike dinosaur supports conservatism in digestive canal evolution among theropods, Scientific Reports, 2022. 12: 19965.

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41598-022-24602-x

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号