研究亮点

翟庆国课题组—Palaeo-3:在中特提斯洋的俯冲消减及洋盆闭合过程研究方面取得新进展

特提斯洋的形成演化及其动力学过程研究是当前固体地球科学研究的热点和前沿。藏北班公湖–怒江缝合带作为中特提斯洋(或新特提斯洋北支)闭合的遗迹,在重塑整个特提斯洋的形成演化、碰撞造山及其青藏高原早期隆升过程中扮演了重要角色。截止目前,对班公湖–怒江缝合带所代表的中特提斯洋的研究程度依然很低,尤其对于该大洋的早期俯冲消减、洋盆闭合及随后的碰撞造山过程仍存很大争议。针对上述科学问题,中国地质科学院地质研究所构造地质研究室翟庆国研究员团队选取青藏高原北部班公湖-怒江缝合带内典型蛇绿岩及其周缘早白垩世中酸性岩浆岩开展了一系列研究工作,取得了阶段性进展。

1.中特提斯洋早期俯冲作用

弧前玄武岩、玻安岩及伴随的低K岛弧拉斑、钙碱性岩浆岩序列通常被认为形成于弧前环境,代表了大洋初始俯冲的岩浆响应。北拉蛇绿岩是班公湖-怒江缝合带中段的代表性蛇绿岩,岩石组合完整并具有典型的“厚幔薄壳”特征。近年来,研究团队对该蛇绿岩开展了详细的1: 2.5万、1: 5000大比例尺专题地质填图工作,新厘定出一套弧前玄武岩、玄武质玻安岩到玻安岩的弧前岩浆岩序列。系统的岩石学、矿物学与地球化学研究表明,弧前玄武岩形成于亏损的软流圈地幔减压部分熔融,并受到一定程度俯冲组分的注入;玄武质玻安岩和玻安岩具有相似的矿物组成和地球化学特征,直接覆盖于弧前玄武岩或地幔岩之上,表明其形成略晚于弧前玄武岩;玻安岩是难熔地幔楔再富集后部分熔融的产物,其源区受到明显俯冲组分的交代。结合区域内近同期的高Mg安山岩、岛弧钙碱性岩浆岩等的研究成果,认为北拉蛇绿岩记录了中特提斯洋中侏罗世早期俯冲消减过程,这一过程可能与安多微陆块向北与南羌塘地块拼合导致的大洋俯冲的南向跃迁有关(图1)。

此外,弧前玄武岩到玻安岩的火山岩序列在不同蛇绿岩中也广泛报道,尽管这些岩石产出序列和时空关系存在一定差异,但是这套岩石组合的产出揭示了,蛇绿岩可能普遍保留了大洋早期俯冲过程的岩浆记录,这对于理解蛇绿岩的成因具有重要启示意义。

图1 北拉弧前岩浆岩序列形成构造模式图

2.青藏高原早白垩世隆升的记录

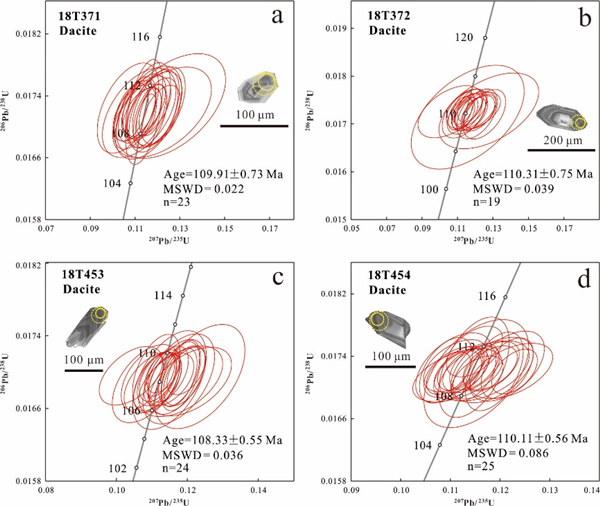

已有研究表明,青藏高原的早期隆升与中特提斯洋闭合及随后的拉萨-羌塘地块碰撞过程有关。青藏高原白垩纪早期可能已经发生了局部隆升。班公湖-怒江缝合带及其周缘广泛分布白垩纪埃达克质岩,这些岩石通常被认为起源于增厚地壳的部分熔融,能够有效记录该时期高原的增厚和地表高程变化过程。研究团队在野外考察的基础上,在藏北尼玛县和日土县发现了一套具有埃达克岩特征的岩浆岩,并对其开展了系统的岩石学、地球化学、同位素地球化学和锆石U-Pb年龄研究工作。结果表明,尼玛和日土地区埃达克质岩石以英安岩为主,主要形成于早白垩世(约110 Ma;图2),并具有高Sr (464-756 ppm)和Sr/Y (29.9-50.5)以及低Y(13.4-17.1 ppm)、Yb (1.34-1.74 ppm)和(La/Yb)N (10.0-23.3 ppm)的特征,与典型埃达克岩相类似。它们的形成可能与含石榴石角闪岩相新生或古老地壳的部分熔融有关。

图2尼玛和日土县英安岩锆石U-Pb年龄图

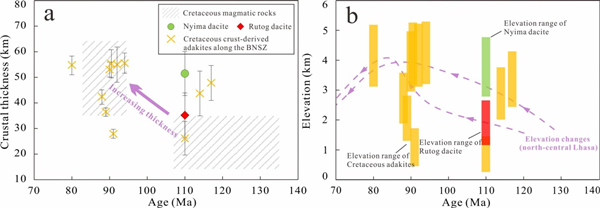

结合区域已有研究资料,认为中特提斯洋中段地区在早白垩世晚期(~110 Ma)已经闭合,拉萨-羌塘板块的碰撞导致了地壳早期增厚及强烈的壳幔相互作用,诱发了埃达克质岩浆活动。据此估算,此时该地区地壳厚度已经达到~ 35 km,并且部分区域地壳厚度超过40 km(图3)。明显的地壳增厚表明地表可能具有2-4 km的高程,暗示早白垩世时期青藏高原北部曾发生过隆升作用。

图3英安岩年龄-地壳厚度与年龄-高程变化图

上述研究分别以大洋初始俯冲和陆-陆碰撞相关岩浆作用为切入点,探讨了班公湖-怒江缝合带所代表的中特提斯洋早期俯冲过程,并为洋盆闭合时限提供了关键制约。同时,系列研究也为进一步重塑特提斯洋的形成演化、碰撞造山及青藏高原早期陆块聚合、高原隆升过程提供了新的地质证据。近期该研究成果发表在《Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology》上,受到国家自然科学基金项目(42072268、42002069、41872240)、第二次青藏高原综合科学考察项目(2019QZKK0703)、国家重点研发计划(2016YFC0600304)和中国地质调查局地质调查项目(DD20190060、DD20190370)的联合资助。

1. Yue Tang, Qing-Guo Zhai*, Pei-Yuan Hu, Wei Wang, Zhen Yan, Hai-Tao Wang, Zhi-Cai Zhu, 2021. Forearc lava stratigraphy of the Beila Ophiolite, north-central Tibetan Plateau: Magmatic response to initiation of subduction of the Bangong-Nujiang Meso-Tethys Ocean. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 582, 110663.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110663

2. Wei Wang, Qing-Guo Zhai*, Pei-Yuan Hu, Yue Tang, Hai-Tao Wang, Zhi-Cai Zhu, Hao Wu, Zhi-Qiang Huang, 2021. Ca. 110 Ma adakite-like magmatism along the Bangong–Nujiang suture zone: Implications for crustal thickening and early uplift in the central Tibetan Plateau. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 584, 110661.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110661

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号