研究亮点

朱祥坤课题组-OGR:在铁-锰-铬等矿床地球化学研究方面取得系列性重要进展

铁(Fe)、锰(Mn)、铬(Cr)矿石属国家重大战略需求资源,与国民经济的发展密切相关。我国铁-锰-铬矿石供给缺口巨大,对外依存度连年攀升,供需矛盾日益突出。对铁-锰-铬矿床成矿理论进行创新性研究,有助于提升我国对这些矿产研究的话语权。今年以来,中国地质科学院地质研究所朱祥坤研究员课题组,综合运用多种地球化学手段,就国内典型铁-锰-铬矿床研究中所存在的一些关键科学问题进行了深入研究,取得了一系列创新性成果,深化了对典型矿床成因的认识。

1、率先提出矿浆型铁矿与岩浆热液型铁矿的铁同位素判别标志

岩浆-热液成矿系统中,是否存在铁矿浆型铁矿,是矿床学界长期争论的重大科学问题,而该争议的焦点是如何判别矿浆型铁矿。铁同位素示踪技术的诞生,提供了制约这一重大科学问题的新途径。作为该领域的主要国际奠基者之一,朱祥坤研究员及其课题组,对该重大科学问题开展了长期系统性研究。在前期对典型岩浆型铁矿、岩浆热液型铁矿铁同位素特征研究的基础上,与毛景文院士等合作,又对具有典型岩浆成因特征的部分宁芜式铁矿和矽卡岩型铁矿及其对应的成矿母岩开展了系统研究。该研究将地质观察-地球化学分析与铁同位素分馏理论相结合,首次提出了铁同位素具有识别矿浆型与热液型铁矿的潜力,明确了宁芜式铁矿总体为矿浆型铁矿的观点,并系统总结了矿浆型铁矿与岩浆热液型铁矿的铁同位素判别标志:1)与岩浆热液型铁矿相比,矿浆型铁矿矿石相对富集重铁同位素;2)与成矿母岩相比,矿浆型铁矿相对富集重铁同位素,而岩浆热液型铁矿相对富集轻铁同位素;3)与硅酸盐地球相比,矿浆型铁矿的成矿母岩富集轻铁同位素,而矽卡岩型(岩浆热液型)铁矿的成矿母岩富集重铁同位素。

详见文章:Yue Wang, Xiangkun Zhu, Chao Tang, Jingwen Mao & Zhaoshan Chang (2021): Discriminate between magmatic- and magmatic-hydrothermal ore deposits using Fe isotopes. Ore Geology Reviews 130, 103946. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2020.103946.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103946

2、首次揭示豆荚状铬铁矿形成的熔体氧逸度低于纯橄岩壳形成时的氧逸度,颠覆豆荚状铬铁矿形成机制的传统认识

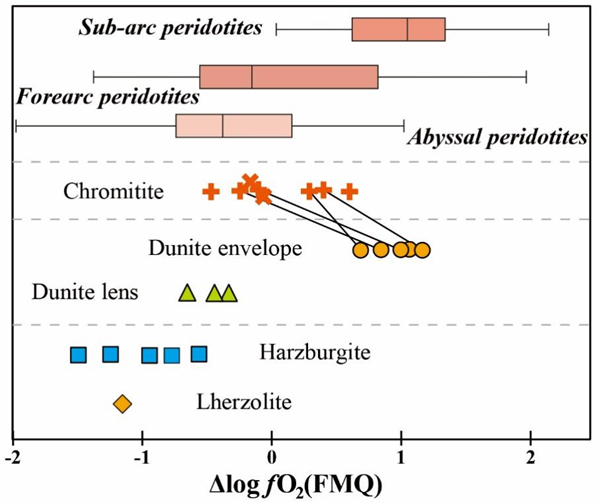

豆荚状铬铁矿是关键金属Cr的重要来源之一,具有重要的经济和岩石学意义。然而,豆荚状铬铁矿的形成机制长期以来存在争议。氧逸度是控制矿物结晶顺序和熔体中Cr溶解度的关键因素之一。理论上,高氧逸度条件有利于豆荚状铬铁矿形成。然而,由于缺乏系统研究,氧逸度在铬铁矿形成过程中的意义仍不清楚。为制约这一问题,朱祥坤研究员课题组选取藏南罗布莎矿床中的各类典型样品,利用穆斯堡尔谱准确测定铬铁矿中Fe3+/∑Fe比值,并由此计算和对比了它们的氧逸度。该研究发现:围岩二辉/方辉橄榄岩具有相对低的氧逸度,处于深海橄榄岩和弧前橄榄岩的低值端,代表部分熔融的残余,没有遭受明显的俯冲熔/流体的改造;纯橄岩透镜体、纯橄岩壳及铬铁矿矿石具有高于围岩的氧逸度,表明其氧逸度继承自其母岩浆。此外,从纯橄岩壳到铬铁矿矿石,氧逸度明显下降。

这一研究首次发现了豆荚状铬铁矿形成过程中成矿母岩浆发生了明显的氧逸度降低,揭示了氧逸度变化不是直接的成矿控制因素,探索性地提出了氧化性流体出溶是导致氧逸度降低和豆荚状铬铁矿形成的原因。

图1 罗布莎蛇绿岩中不同类型样品的氧逸度特征

详见文章: Yuan He, Xiangkun Zhu, Yuwei She, Jianxiong Ma, Jian Sun, Zhaofu Gao, Hongqing Wan, Yuelong Chen, 2021. Mechanism of formation of podiform chromitite: Insights from the oxidation states of podiform chromitites and host peridotites from the Luobusa ophiolite, southern Tibet. Ore Geology Reviews 139, 104483. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2021.104483.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104483

3、取得狼山成矿带获各琦铜多金属矿床成因的新认识

狼山成矿带位于华北克拉通西北缘,形成于中元古代早期,是一个多金属硫化物成矿带,主要以铅锌矿和铜矿为主。近年来,一系列年代学数据表明,狼山成矿带的形成年龄和构造归属存在争议,尤其是狼山成矿带南北两侧具有显著的地球化学差异,因此,狼山成矿带南北两侧的矿床是否也具有不同的成矿时代和矿床成因,值得进一步研究。其中获各琦铜多金属矿床与带内其它矿床具有显著差异,其磁铁矿体发育。磁铁矿和硫化物往往形成于不同的氧逸度和温度,目前获各琦矿床内磁铁矿成因及其与硫化物的成因关系并不明确。

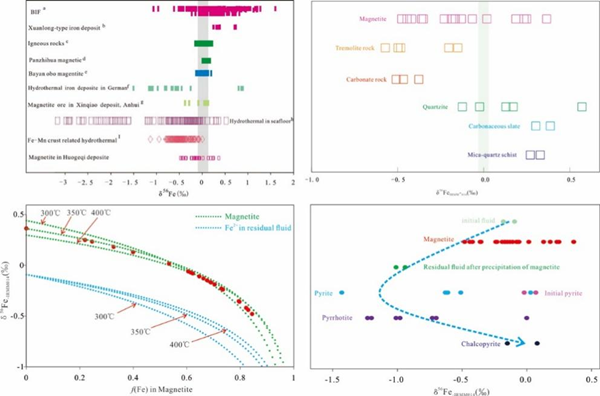

课题组对获各琦铜多金属矿床的磁铁矿体进行了细致的岩石学、矿物学、主微量元素和Fe同位素综合研究。研究表明:1)磁铁矿体和含矿透闪石岩穿切围岩,接触带具有烘烤冷凝现象,磁铁矿化碳酸盐岩发育方解石变余结构,均指示热液作用;2)含矿透闪石岩与碳酸盐岩具有低微量元素和稀土含量以及显著的正Eu异常,同时两者具有相似的铁同位素组成。这些地球化学特征均指示磁铁矿的形成与碳酸盐岩具有密切关系;3)从早期到晚期,磁铁矿铁同位素逐渐变轻,为显著的瑞利分馏,且其组成与沉积型铁矿、岩浆成因铁矿的铁同位素具有显著差异,而与矽卡岩型铁矿的铁同位素类似。前人测得含矿透闪石岩的39Ar/40Ar年龄为271.4 Ma,矿区内正好出露有二叠纪花岗岩,且根据磁铁矿铁同位素计算,350◦C的成矿流体δ56Fe为−0.09 ‰,可以是花岗岩出溶的流体参与成矿,因此,获各琦磁铁矿矿体可能是类矽卡岩成因。4)磁铁矿和硫化物具有显著的矿物世代关系,其形成顺序为磁铁矿-黄铁矿-磁黄铁矿-黄铜矿-闪锌矿-方铅矿。根据理论计算,磁铁矿沉淀后的残余流体δ56Fe分布于−1.01~−0.94 ‰之间,从该流体中沉淀的黄铁矿δ56Fe值应该为−0.02~0.07 ‰,与实测黄铁矿δ56Fe值吻合,说明磁铁矿体和硫化物矿体具有相似的流体起源。本研究明确了获各琦磁铁矿体与硫化物矿体的关系,能够对了解获各琦铜多金属矿床成因和狼山成矿带的进一步划分提供重要支撑。

图2 获各琦铜多金属矿床铁同位素组成与演化

详见文章:Chuang Bao, Xiangkun Zhu, Zhaofu Gao (2021) Iron isotope constraints on the genesis of magnetite ore in the Huogeqi deposit of Inner Mongolia autonomous region in northern China. Ore Geology Reviews, 133: 104116.

文章链接:http://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104116

4、建立锰碳酸盐矿床直接沉淀成矿模型

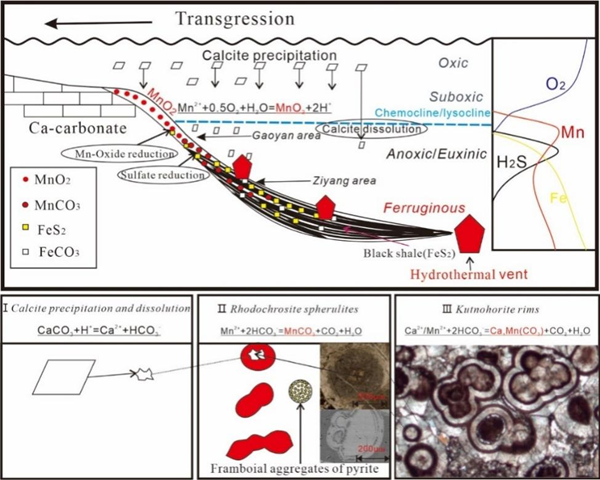

沉积锰矿是世界上最重要的锰矿类型,占全球陆地总资源量的90%以上,其中主要矿石矿物为Mn(Ⅱ)碳酸盐(如菱锰矿、锰白云石等)。传统上,在还原性水体中Mn2+与CO32-结合而沉淀成矿和锰的(氢)氧化物沉淀后经历成岩转化被认为是锰的碳酸盐沉淀成矿的两种重要方式。然而,碳酸锰直接沉淀模型是否可以用于解释大规模锰的富集成矿仍缺乏有效地质和地球化学证据的支持,目前未见碳酸锰直接沉淀形成大型锰建造的实例报道。课题组选取赋存于震旦系陡山沱组顶部的重庆高燕锰矿为研究对象,开展矿物学、主微量、Sr-C-O同位素综合研究,对其金属来源和锰碳酸盐沉淀过程做出制约:1)高Mn/Fe比值(~32)、高Ba含量(~1940ppm)、正Eu异常(~1.38)、低稀土元素含量(~51ppm)等特征指示热液贡献;同时,锰碳酸盐矿石的87Sr/86Sr值明显高于碳酸盐岩围岩和同时期海水,是热液淋滤下部地层中放射性成因Sr的结果;该解释得到87Sr/86Sr值与Eu异常之间的正相关关系的支持;2)锰碳酸盐矿石的弱正Ce异常不同于黑色页岩的弱负Ce异常,指示锰循环发生于次氧化与还原/硫化界面附近;锰碳酸盐矿石中常见极细粒或草莓状黄铁矿(<5 μm),被认为是硫化环境的产物,持续的黄铁矿沉淀是导致高Mn/Fe比值(~32)的主要原因;3)伴随着pH较低的含锰热液和海水的上涌,方解石和锰氧化物溶解及硫酸盐还原作用等,共同导致菱锰矿在水岩界面附近快速饱和-沉淀。综上,该研究提出了高燕锰矿锰碳酸盐岩直接沉淀成矿模型(图3),相比氧化还原控制,热液来源的金属物质贡献在成矿过程中起到关键控制作用。硫化环境下菱锰矿也可以直接沉淀成矿,这一认识得到了大量草莓状黄铁矿的支持。另外,菱锰矿的碳同位素组成仅略低于正常碳酸盐围岩,表明成岩过程中有限的有机碳氧化,与氧化态锰的成岩转化模型不符。该研究表明,以往沉积锰矿勘查过程中仅聚焦氧化沉积环境的方法存在漏洞。

图3 高燕锰矿成矿模式图

详见文章:Zhaofu Gao, Xiangkun Zhu, Dan Wang, Chenxu Pan, Bin Yan, Jin Li, 2021. Insights into hydrothermal controls and processes leading to the formation of the Late Ediacaran Gaoyan stratiform manganese-carbonate deposit, Southwest China. In press.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104524

上述研究均由中国地质科学院地质研究所朱祥坤研究员主持开展,发表在国际著名矿床学期刊《Ore Geology Reviews》上。研究得到国家重点研发计划项目(2019YFA0708404)、地质调查项目(DD20190002)、自然科学基金(41873027、42073006、41803025)和自然资源部深地动力学重点实验室自主研究课题(J1901-20-1)等资助。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号