研究亮点

康月蓝、石玉若研究组-AJS:太行山地区和郯庐断裂带晚中生代岩浆岩年代学和地球化学对比研究及其地质意义

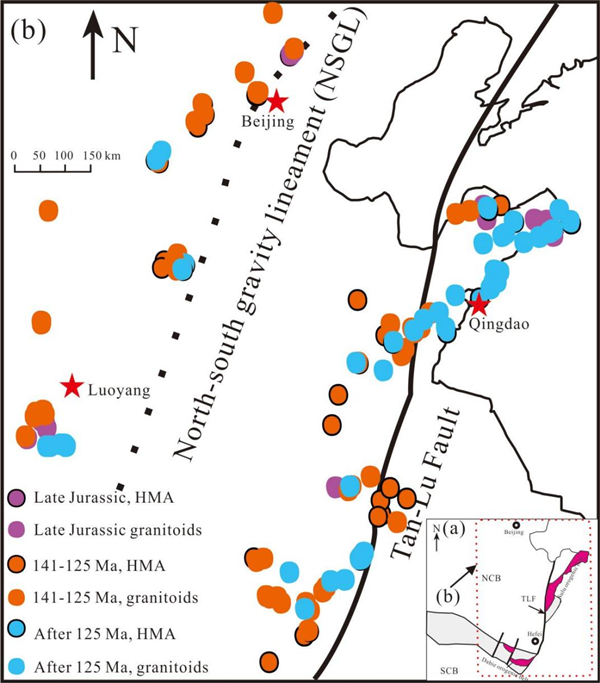

华北克拉通的中生代破坏伴随着广泛的构造-岩浆-成矿事件,其破坏机制主要由自下而上的热、化学侵蚀和自上而下的拆沉作用两种模式构成。尽管很多研究已经证明西太平洋板块的俯冲是导致华北克拉通中生代破坏的一级外部控制因素,但是仍有一些问题需要解决,如华北克拉通破坏是否随时空变化?导致华北克拉通破坏的主要因素是什么?位于华北克拉通内部的太行山地区以及位于克拉通东侧的郯庐断裂带,在中生代均经历了强烈的岩浆作用和构造运动,对这两个地区的中生代岩浆岩做对比研究(图1),将有助于揭示华北克拉通破坏机制及随时空变化的动力学过程。

图1. (a) 研究区示意图; (b) 太行山地区和郯庐断裂带中南段地区中生代花岗岩类时空分布图 (HAM:高Mg#埃达克质岩)

中国地质科学院地质研究所石玉若研究员团队对太行山脉北段的房山岩体和云蒙山岩体花岗岩石进行了SHRIMP锆石U-Pb定年、锆石O-Hf同位素以及全岩地球化学元素分析测试,结合早期郯庐断裂带沿线岩浆岩研究资料,并搜集整理了前人对上述两个地区中生代岩浆岩的年龄和地球化学数据,确定了两个地区不同岩石类型的时空分布关系及其岩浆源区特征。

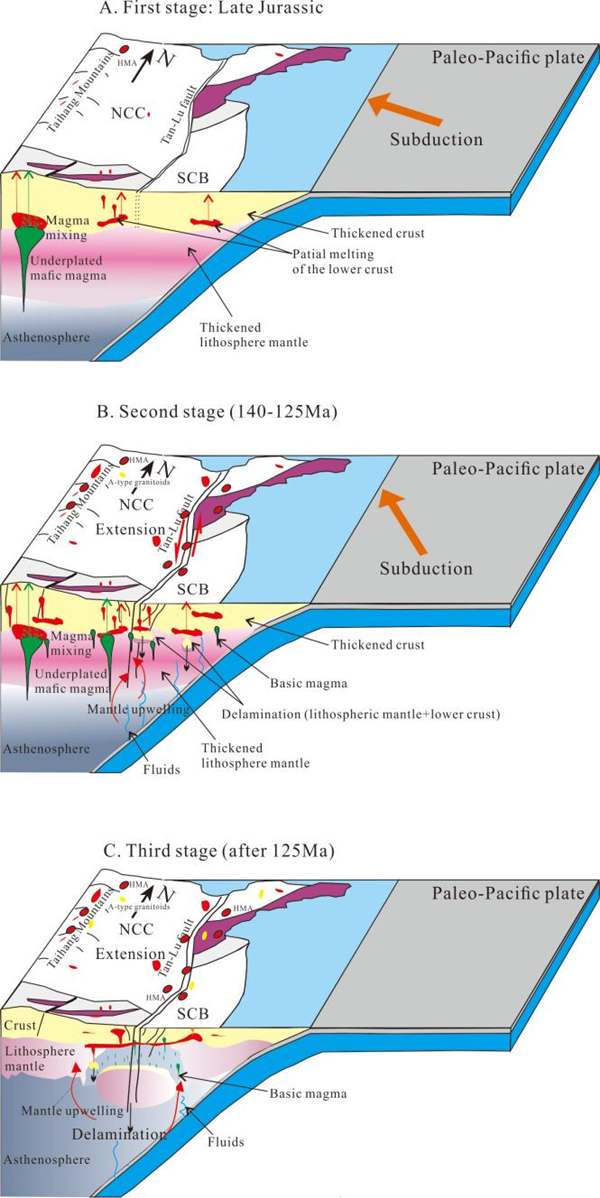

图2. 晚中生代时期太行山和郯庐断裂带构造-岩浆演化示意图 (HMA: 高Mg#埃达克岩;NCC: 华北克拉通;SCB: 华南板块)

取得的主要结论如下:

(1)获得了研究区中生代不同类型岩浆作用的时空分布特征。侏罗纪时期的岩浆作用主要分布在克拉通边缘地区,且大多数具有典型的埃达克岩特征,代表了增厚地壳部分熔融的产物。与同时期分布在郯庐断裂带地区的岩浆岩相比,分布在太行山地区的岩浆岩具有更高的K2O和K2O+Na2O值,反映了更多的地壳物质部分熔融形成岩浆。白垩纪时期的岩浆岩广泛分布于华北克拉通,同时期的基性岩浆作用也增多,产生岩浆的源区也更加复杂多样,岩浆岩的地球化学特征在太行山地区和郯庐断裂带地区无明显区别。

(2)太行山地区和郯庐断裂带沿线的高镁埃达克岩形成机制不同。相同SiO2含量情况下,太行山地区高镁埃达克岩的Mg#值比郯庐断裂带沿线的高镁埃达克岩的Mg#值低,结合同位素地球化学特征,本研究认为太行山地区的高镁埃达克岩是由地幔和地壳岩浆混合后形成,而郯庐断裂地区的高镁埃达克岩主要是由拆沉下地壳与地幔物质相互作用产生的岩浆。晚侏罗世至早白垩世,太行山地区岩浆岩的地球化学特征变化不大,而郯庐断裂带地区岩浆岩的地球化学特征变化范围较大,推测这种差异主要与两个构造带到古太平洋俯冲带的距离有关,同时郯庐断裂带作为地幔熔体和流体上升的构造薄弱带和通道,是壳幔作用发生的理想区域。

(3)研究区演化可以划分为三个阶段(图2):侏罗纪晚期到早白垩世(~166-140 Ma),140-125 Ma和125Ma之后。在166-140 Ma期间,华北克拉通受多个方向的挤压作用,因此地壳不断增厚,产生了增厚地壳部分熔融的岩石,发生了局部地区镁铁质岩浆的底侵作用,在~140 Ma,郯庐断裂带开始了大规模的左旋走滑运动,研究区也逐渐开始由挤压向拉张的构造背景转换,断裂带切割至壳幔边界,是岩浆和流体上升的良好通道,同时也是构造薄弱带,是拆沉下地壳和地幔物质反应的首发地区;140-125 Ma是华北克拉通地区甚至整个中国东部地区的岩浆作用峰期,研究区此时经历了强烈的构造-岩浆活动;在~125 Ma后,伴随着一些A型花岗岩的产生,研究区进入了大规模的拉张构造背景之下。

本研究通过对比华北克拉通东西两大构造岩浆带的岩浆活动及时空分布特征,进一步深刻认识了中国东部下伏岩石圈地幔在中生代的演化和动力学过程,提出切割岩石圈的大型断裂带是热和物质传输的良好通道,是导致克拉通破坏的主要因素。

本研究受国家自然科学基金(41872209)、中国地质科学院科研基金(JYYWF20180104)和国家航天局项目(D020205)联合资助,研究成果近期发表在国际SCI期刊America Journal of Science上:Chronological and geochemical variations of the late Mesozoic granitoids in the Taihang Mountains and middle-southern Tan-Lu fault: implications for lithosphere destruction of the North China Craton. America Journal of Science. 2021, 321: 739-787. DOI 10.2475/06.2021.04,康月蓝博士研究生为第一作者,石玉若研究员为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.2475/06.2021.04

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号