弧-陆碰撞是地质演化过程中的重要过程,也是大陆地壳生长以及造山带和周缘沉积盆地聚合的重要驱动力。弧-陆碰撞通常可在活动板块边缘发生,如西南太平洋,该过程形成的弧后前陆盆地填充物组成和时代准确地记录了弧-陆碰撞作用过程。尽管后期构造、岩浆和变质作用对早期弧-陆碰撞相关地质体和记录进行了不同程度的改造和破坏,但是碰撞造山带内弧后前陆盆地填充序列和相邻地质单元时空配置关系的准确识别和确立仍然是古汇聚板块边界洋盆地质演化重建的关键。澳大利亚大陆-班达弧、欧亚大陆-吕宋弧碰撞分别形成的巴布亚新几内亚及台湾岛周围的碰撞型沉积盆地,是研究碰撞型造山带与古板块边界陆壳变形和沉积盆地演化的经典实例。

祁连造山带位于青藏高原东北缘,由早古生代时期原特提斯洋经过俯冲-增生及其后陆-弧-陆碰撞造山作用共同形成,并遭受晚中生代以来构造改造和破坏。祁连造山带记录了原特提斯洋扩张、俯冲消减和闭合全过程以及微陆块离散、聚合历史,是开展古板块构造格局、造山带结构和造山作用研究的天然实验室。

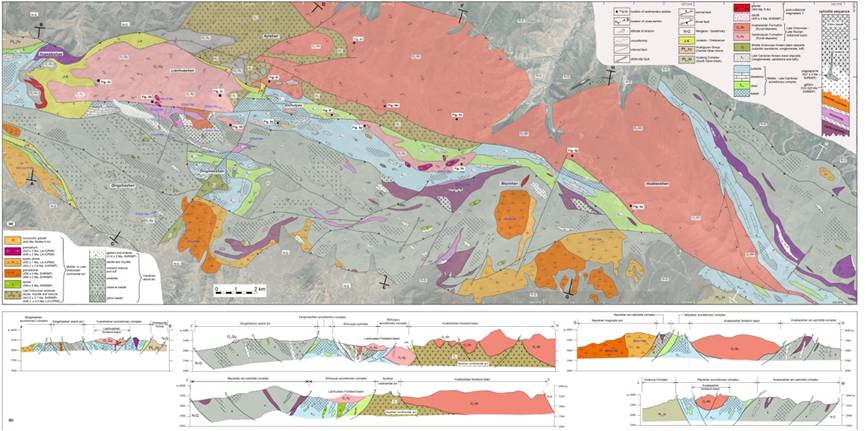

图1 (a)拉脊山中部地区地质图和蛇绿岩组成;(b)构造单元时空配置关系剖面

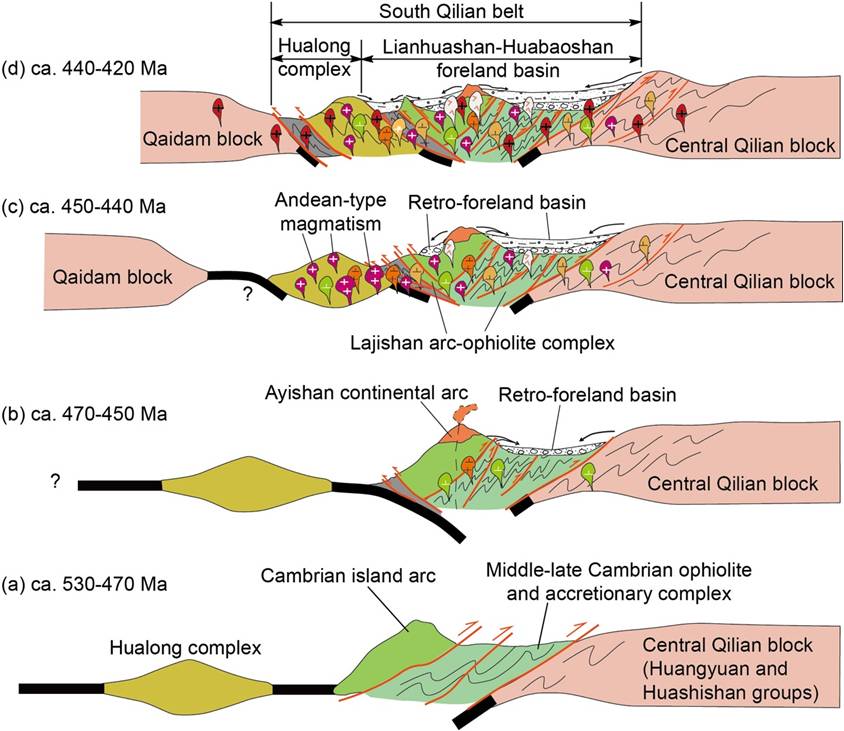

近年来,闫臻研究员课题组及合作者在对南祁连构造带拉脊山地区开展1:2.5万地质填图基础上,结合室内分析结果,综合建立了寒武纪洋内沟-弧和奥陶纪陆缘弧体系(图1)。寒武纪沟-弧体系由寒武纪SSZ型蛇绿岩、岛弧、弧前盆地和俯冲-增生杂岩组成,共同记录了原特提斯洋向南俯冲-增生过程;奥陶纪陆缘弧体系由奥陶纪大陆边缘岩浆弧和弧前盆地以及弧后前陆盆地共同组成,是早奥陶世时期弧-陆碰撞与原特提斯洋俯冲极性反转记录(图2)。晚奥陶世-早志留世时期弧-陆碰撞,弧后前陆盆地持续发展;晚志留世时期,弧-陆碰撞结束,前陆盆地规模达到最大,标志着原特提斯洋全面消亡。该盆地填充物是一套形成于辫状河道、冲积扇、河漫滩、砂坝和洪泛平原环境的陆源碎屑沉积,即药水泉组和花抱山组,主要分布在拉脊山蛇绿岩带北侧,并与下伏基底寒武纪沟-弧体系和奥陶纪大陆边缘弧单元之间为角度不整合接触。系统物源分析结果表明,中祁连湟源群、南祁连化隆岩群及其基底单元是该前陆盆地的共同物源区(图3)。

图2 早古生代南祁连构造带构造演化模型

图3 药水泉组和花抱山组砂岩碎屑成分形成构造环境判别图解

这一成果是“拉脊山蛇绿岩-增生杂岩专题地质填图”系列成果的一部分,不仅可为深化认识原特提斯域多期俯冲-增生过程与洋盆闭合过程提供基本依据,也为古老造山带内弧-陆碰撞与相关地质单元识别和时空配置与古汇聚板块边界地质演化重建提供典型实例。

该研究成果发表于Tectonics(Yan Zhen et al., 2019. Retro‐foreland Basin Development in Response to Proto‐Tethyan Ocean Closure, NE Tibet Plateau)。链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019TC005560