研究亮点

朱祥坤课题组-JAES,PR等:在新元古代环境演化研究方面取得系列性重大进展

新元古代是地质历史上地球表生环境与生态系统发生重大变革的重要时期,经历了成冰纪“雪球地球”、大气和海洋的快速氧气(NOE)、真核生物分异度的增加与后生多细胞动物的快速辐射等重大事件。这些地球与生命演化史上极为壮观的系列事件引起了地学界与生命学界的广泛关注,是早期生命与环境协同演化研究的重要前沿领域。中国地质科学院地质研究所朱祥坤研究员课题组,就该领域一些关键问题进行深入研究,取得了系列性创新成果,深化了对该领域的认识。

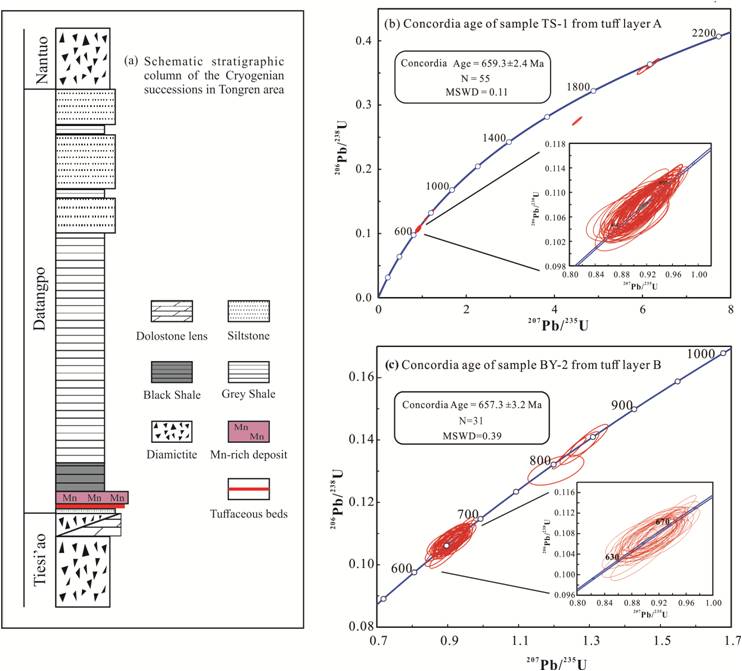

1. 确定了Sturtian冰期的结束时间,限定了Marinoan冰期的开始时间

成冰纪(720–635 Ma)发生了至少两次全球性的大冰期(分别为Sturtian与Marinoan冰期),进行冰期起止年龄的界定对于探索与冰期相关联的重大事件具有重要意义,如全球范围内广泛分布的盖帽碳酸盐岩、大气-海洋的氧化等。然而,对于Sturtian冰期结束、Marinoan冰期开始的时间一直没有得到很好的限定。课题组在贵州铜仁市孟溪镇成冰纪非冰期地层(大塘坡组)底部的含锰建造之下及之内发现三个火山凝灰岩层,选取下部和中部两套火山灰样品进行岩性鉴定和锆石原位离子探针(SIMS)定年工作表明,火山灰锆石谐和年龄分别为659.3±2.4 Ma、657.3±3.2 Ma,从而确定了Sturtian冰期的结束时间为距今约659 Ma。结合Bao et al. (2018)有关非冰期(大塘坡期)持续时间研究成果,限定了Marinoan冰期开始于距今约649 Ma。这一成果为建立新元古代成冰纪地层框架提供了重要依据。

相关研究成果发表在期刊《Journal of Asian Earth Sciences 》:Wang, D., Zhu, X.K., Zhao, N.N., Yan, B., Li, X.H., Shi, F.Q., Zhang, F.F., 2019. Timing of the termination of Sturtian glaciation: SIMS U-Pb zircon dating from South China. Journal of Asian Earth Sciences 177: 287–294.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.03.015

华南贵州铜仁大塘坡组底部火山凝灰岩锆石SIMS定年图

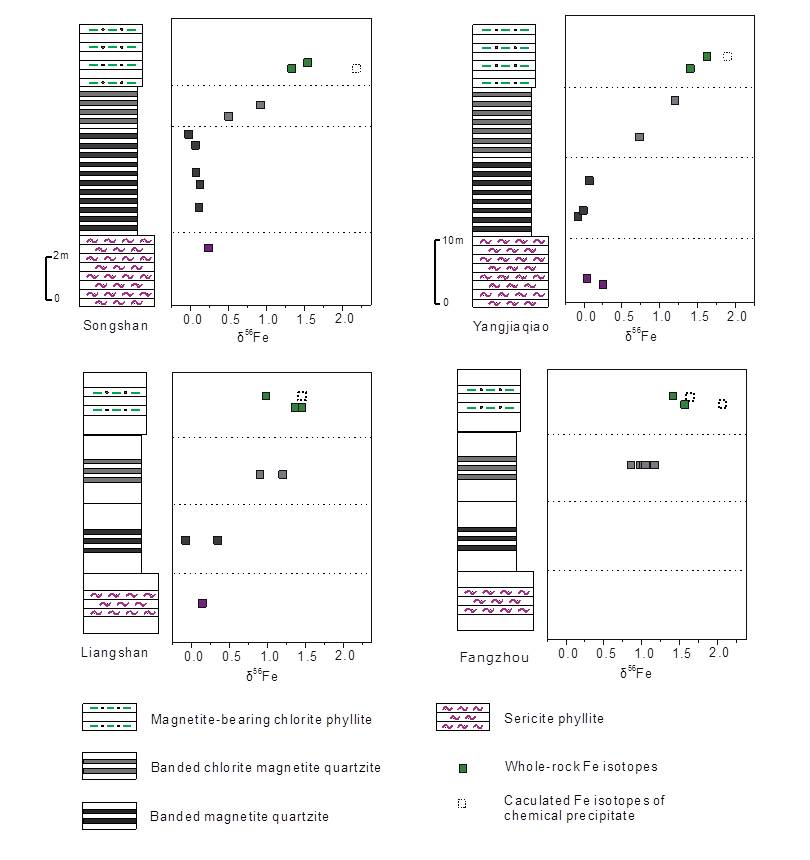

2. 建立了成冰纪条带状铁建造的形成模型,对成冰纪海洋的铁同位素分布特征提出了认识

全球大规模的条带状铁建造(BIF)在约18亿年后基本消失,成冰纪时期又重新出现。与“雪球地球”事件相关的成冰纪BIF作为新元古代重要的“事件地层”,对于研究该时期环境变化具有重要意义,但成冰纪BIF的形成机制仍不清楚。课题组对我国华南新余地区的四个成冰纪BIF地层剖面开展系统的铁同位素地球化学研究显示,这些BIF剖面的铁同位素组成变化很大(δ56FeIRMM-014变化范围0‰ ~ 1.5‰),并且总体上从剖面底部到顶部逐渐变重。这种层位上的铁同位素变化趋势与之前报道的北美和澳大利亚地区的类似,很有可能是一种全球性的普遍现象。模拟计算表明,化学沉积铁建造的铁同位素变化本质上受铁的沉淀比例控制,而不是前人认为的“水体铁同位素变化梯度”。铁的沉淀比例可以由海水Eh或pH状态变化导致,即成冰纪BIF可以形成于海侵(导致Eh变化)或水体酸化(导致pH变化)事件。这一研究重新厘定了化学沉积铁建造的铁同位素数据解释模型,建立了成冰纪条带状铁建造的形成模型,深化了新元古代环境演化的认识。

相关研究成果发表在期刊《Precambrian Research 》:Zhu, X.K., Sun, J., Li, Z.H., 2019. Iron isotopic variations of the Cryogenian banded iron formations: A new model. Precambrian Research 331, 105359.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.precamres.2019.105359

华南新余地区4个成冰纪条带状铁建造剖面的铁同位素组成变化图

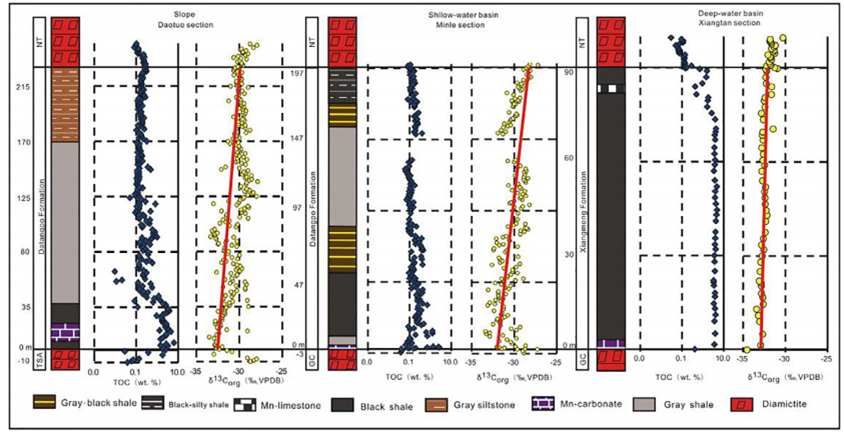

3. 论证了新元古代非冰期(大塘坡期)海洋中有机碳库的存在

新元古代地层中出现全球范围内的δ13Ccarb负异常现象,被认为与随后的生物大辐射密切相关,同时也反映了当时海水化学性质。前人认为有机碳库的氧化是造成该时期δ13Ccarb负异常的根本原因,但受到质疑。课题组选取华南南华盆地不同水深成冰纪非冰期δ13Ccarb负异常对应层位(大塘坡组/湘锰组),通过提取目的层的连续、完整和高分辨率的有机碳同位素比值记录,探讨了非冰期南华盆地古海洋海水氧逸度氧化趋势和有机碳循环特征。结果显示南华盆地浅水剖面存在明显的δ13Corg偏移(6‰ ~ 8‰),而深水剖面δ13Corg基本无变化(±1‰)。这种δ13Corg空间分布的差异性证实南华盆地在成冰系非冰期深水盆地存在一个巨大的有机碳库,同时,海洋是逐渐氧化并且是氧化还原状态分层的。该研究证实了新元古代成冰纪非冰期海洋中有机碳碳库的存在,同时否定了Swanson-Hysell et al (2010)在Science上发表的反对埃迪卡拉纪海洋存在有机碳库的观点,对新元古代地球表生环境及生命演化研究具有重要意义。

相关研究成果发表在期刊《Precambrian Research 》:Peng, X., Zhu, X.K., Shi, F.Q., Yan, B., Zhang, F.F., Zhao, N.N., Peng, P.A., Li, J., Wang, D., Shields G.A., 2019. A deep marine organic carbon reservoir in the non-glacial Cryogenian ocean (Nanhua Basin, South China) revealed by organic carbon isotopes. Precambrian Research 321, 212-220.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.precamres.2018.12.013

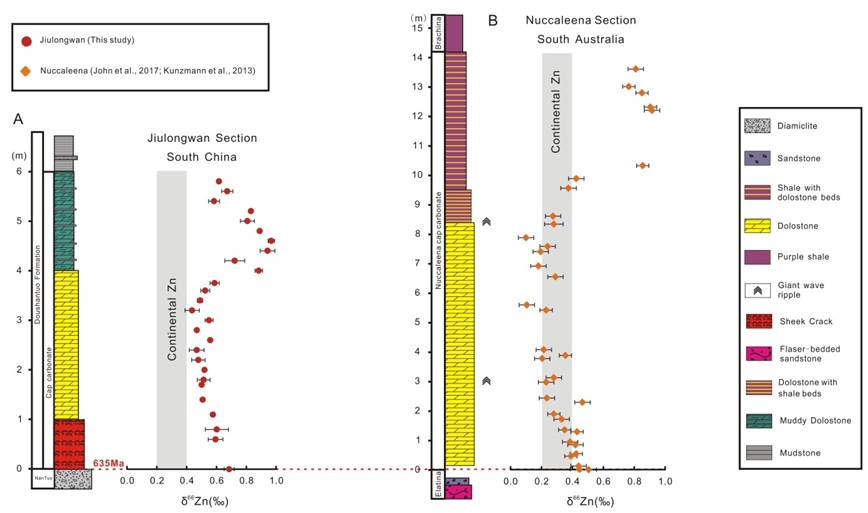

4. 提出了研究古海洋地球化学性质的新的全球性指标—锌同位素组成

锌同位素作为有效的示踪生物活动的海洋学指标,逐渐被应用于研究古海洋关键转折时期的生物地球化学循环,促进了人们对生物与环境协同演化相互关系的理解。前人研究推断锌同位素具有反映全球尺度古海洋信息的潜力,但需要进一步论证。课题组对华南峡东地区九龙湾剖面埃迪卡拉系陡山沱组盖帽碳酸盐岩进行了系统的锌同位素分析。结果显示:锌同位素组成由底到顶呈现出降低-升高-降低的演化趋势,与南澳地区的Nuccaleena剖面高度一致。在埃迪卡拉纪早期,来自相距遥远、彼此分离的陆块上的两个沉积盆地中极其相似的锌同位素变化特征,证实了锌同位素具有全球尺度的一致性。作为一个新的全球性古海洋学参数,锌同位素将为研究全球尺度的水圈-岩石圈-生物圈之间的相互作用以及相互反馈机制提供新手段,也为理解地球表生系统的演化提供新视角。

相关研究成果发表在期刊《Precambrian Research 》:Yan, B., Zhu, X.K., He, X.X., Tang, S.H., 2019. Zn isotopic evolution in early Ediacaran ocean: A global signature. Precambrian Research, 320, 472-483.

原文链接: https://doi.org/10.1016/j.precamres.2018.11.021

华南陆块与南澳陆块不同剖面的锌同位素组成变化趋势图

上述有关新元古代环境演化的研究均由中国地质科学院地质研究所朱祥坤研究员主持展开,受国家自然科学基金重点项目(41430104)、地质调查项目(DD20190002)、中央财政基本科研业务费项目(J1637)等联合资助。

版权所有:中国地质科学院地质研究所 联系我们:北京西城区阜外百万庄大街26号

邮箱:igeo@cags.ac.cn 传真:68997803 邮政编码:100037

网站标识码bm16000002 京ICP备2020044568号

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号