【研究亮点】李海兵、潘家伟等-Geology:主震“沉默”,余震却撕裂大地——2024年新疆乌什地震揭示复杂断层新机制

通常情况下,大地震发生后,主震会造成地表出现令人触目惊心的巨大破裂和错动。但是,2024年1月23日在我国新疆乌什地区发生的Mw7.0地震,呈现截然不同的景象:能量巨大的主震竟然未能撕开地表,却“沉默”地在地下深处形成破裂;而七天之后,规模较小的Mw5.7余震,造成了清晰可见、长达数公里的地表破裂带(图1,2)。

针对这一地震反常现象,中国地质科学院地质研究所李海兵研究员团队联合多家单位,通过地质学、地震学与大地测量学等综合研究,取得了以下主要认识。

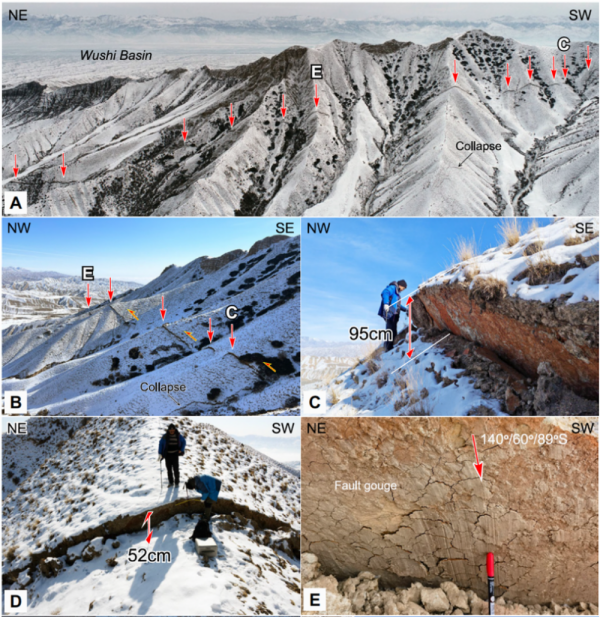

图1:2024年新疆乌什地震(Mw7.0)的余震(Mw5.7)产生的地表破裂特征

(A)分布在山腰处的清晰线状地表破裂(红色箭头指示);(B) 破裂呈NW向逆冲,清晰地切割山脊(红色箭头指示);(C)NW向逆冲的同震地表破裂面,形成约95cm的垂直位错的新鲜断层陡坎,断层面上可见红色薄层断层泥,表明破裂沿原先存在的不成熟的断层发生;(D)同震地表破裂切割山脊形成约52cm垂直位错;(E) 断层面上可见原先存在的断层泥,并显示出这次地震近垂直的擦痕(红色箭头处),指示了断裂活动为纯的逆冲运动性质。

1. 核心发现:反常的破裂序列

2024年1月23日,乌什Mw7.0主震发生在西南天山南缘NE-SW走向的逆冲断裂带中的南迈丹断裂上。综合卫星雷达(InSAR)观测、野外实地调查和无人机航拍信息,确认主震没有产生任何同震地表破裂,其能量释放主要集中在地下5-20公里的深度(图2A,C)。

出乎意料的是,1月29日发生的Mw5.7余震,却在主震震中南侧约12公里、南迈丹断裂西北方向约3.7公里处,形成了一条同为NE-SW走向,但倾向与主震发震断层相反,长达4.7公里、垂直位错最高达1.7米的地表破裂带(图2B,D,F,G)。

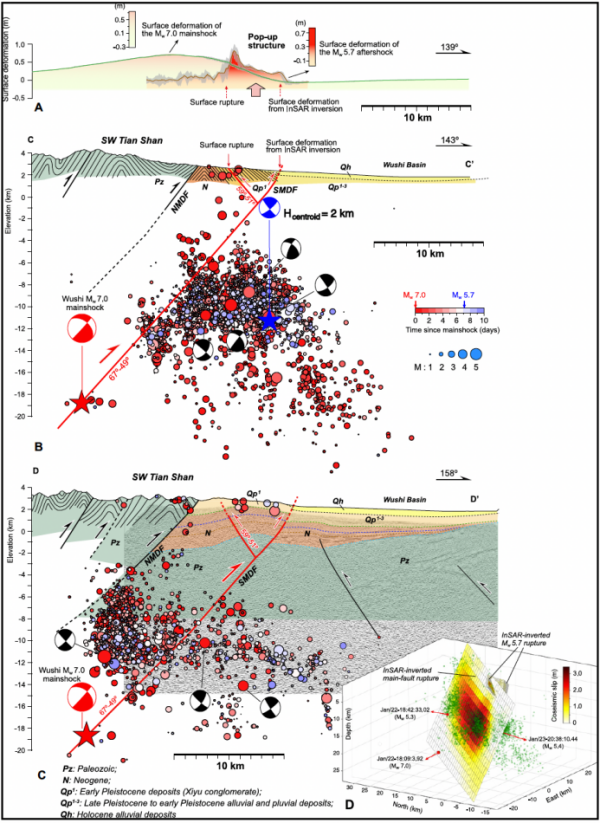

图2:2024年新疆乌什地震主震(Mw7.0)与余震(Mw5.7)产生的地表形变

(A)Mw7.0主震和(B)Mw5.7余震的Sentinel-1干涉图;(C)乌什地震主震(Mw7.0)的InSAR反演断层滑动分布。反演得到的断层走向、倾向和倾角分别为225°、NW和67°。黑色箭头表示发震断层上的滑动矢量,破裂没有延伸至地表;(D)针对Mw5.7余震沿西北段(D)和东南段(E)的InSAR反演断层滑动分布,破裂延伸至地表;(F)Mw5.7余震产生的长达4.7公里的地表破裂带(红色线条),SE盘抬升;(G)基于无人机测绘生成的数字高程模型测量获得的Mw5.7余震垂直位移量(蓝色线条,包含野外实地测量)与InSAR形变数据(灰色阴影),最大垂直位错~170厘米(见插图)。

2. 机制揭秘:余震如何“造山”?

一次地震事件中主震释放的能量一般占据全部能量的90%以上,为什么占据能量极少的余震能造成如此显著的地表破坏?研究团队通过整合余震精定位、InSAR形变场和地质构造分析,发现Mw5.7余震并非发生在主震的NW倾向的南迈丹断裂上,而是激活了一条倾向与之相反(SE倾向)的“反向逆冲断层”。与此同时,InSAR数据显示,在南迈丹断裂对应的地表位置,也发生了轻微的褶皱变形。也就是说,这次余震实际上同时激活了SE倾向的反向断层和浅部的NW倾向的南迈丹断裂,二者共同作用,如同一个巨大的“夹子”,使其间的岩块向上抬升,形成了一个典型的“弹出构造”(Pop-up structure)(图3)。

图3:2024年新疆乌什地震构造模型示意图

(A) InSAR变形剖面显示Mw5.7级余震产生的“弹出”结构(见棕线指示的地表形变构造)。绿线和棕线分别表示主震和余震造成的地表变形。(B)横跨地表破裂带的地震构造剖面,Mw5.7余震产生NW向逆冲地表破裂和SE向逆冲的褶皱变形,其余震的质心深度为1~2km(兰色海滩球位置),余震分布指示在主震断裂下盘存在SE倾向的次级破裂。(C)主震震中东侧横跨迈丹断裂系统的地震反射构造剖面,余震分布显示在主震断裂上下盘可能存在SE倾向的次级破裂,与乌什盆地内分布的SE倾向的次级断裂一致。(D)主震断层破裂、Mw5.7余震破裂以及主震和余震相对位置的三维示意图。图B、C中余震分布为各剖面10 km宽范围内的余震。红色线表示地震断层;黑色(虚)线表示这次事件中未活动的断裂。NMDF-北迈丹断裂;SMDF-南迈丹断裂。

3. 科学模型与深远意义

研究团队进一步提出了“主震止步阶区,余震激活反向断层”的普适性概念模型来解释这一现象。乌什震区的地下构造是由南、北两条倾角较陡的迈丹断裂组成的(逆冲)挤压型“阶区”。主震在南迈丹断裂上破裂,但由于两条断裂间距约10公里,超过了断层破裂通常能够直接跨越的宽度(约5公里),导致主震破裂在此“止步”。但是,主震的巨大能量并非凭空消失,它极大地改变了周边区域的应力状态,像一个“应力传递器(plunger)”一样,在阶区下方的下盘(footwall)中积累了巨大的应力。最终,这部分应力在Mw5.7余震中释放,推动浅部预先存在的脆弱反向逆冲断层发生破裂,并最终抵达地表。

本研究挑战了传统认知,它打破了“只有主震才能产生地表破裂”的固有观念,证明即使在主震没有产生地表破裂的情况下,余震同样能造成严重的地表变形。本研究同时革新了灾害评估模型,在复杂的挤压构造区,必须将那些浅部、次要的断层(如反向断层)纳入评估体系,因为它们可能在主震后的余震中被激活,对位于其上的建筑物、管道等生命线工程构成直接威胁。

乌什地震序列提供了一个理解复杂断层系统行为的宝贵天然实验,清晰地表明,大地震的风险并非仅在主震发生时一次性释放,其后的一段时间内,那些被应力改变的浅部次级断层,依然可能扮演“沉默的杀手”角色。未来,在评估诸如天山、喜马拉雅等活跃造山带的地震风险时,科学家和工程师们需要戴上“新眼镜”,更仔细地审视这些潜在的危险源。

该研究由国家自然科学基金项目(42230312,42325207)、科技部项目(2019QZKK0901, 2021FY100101,2023YFC3012003)和中国地质调查局地质调查项目(DD20240041)等共同资助。研究成果发表于国际权威期刊《Geology》上。中国地质科学院地质研究所李海兵研究员为第一作者,并与中国地震局地震预测研究所房立华研究员、北京大学王腾教授为共同通讯作者。

论文信息:

Haibing Li*, Jiawei Pan, Marie-Luce Chevalier, Dongliang Liu, Shiguang Wang, Heng Luo, Long Zhang, Lihua Fang*, Teng Wang*, Fucai Liu, Shenqiang Chen, Xiaohui He, Xunzhang Zhu, Yihu Zhang, Qiong Wu, and Chunrui Li. 2025. Aftershock-induced surface ruptures overshadow the 2024 Mw 7.0 Wushi mainshock, China. Geology.)

原文链接:https://doi.org/10.1130/G54078.1

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号