【研究亮点】闫臻等—Tectonics:原特提斯域两类弧前盆地与俯冲体制转变

来源:地调局地质所

作者:闫臻,科技处

发布时间:2025-10-20

板块俯冲和汇聚作用是实现洋-陆转换、大陆生长以及圈层相互作用的关键动力学过程,历来是地球科学的研究主题。沉积盆地是造山带内部重要的大地构造单元,其类型及充填特征通常与造山过程的阶段性演化密切相关,鉴别和恢复沉积盆地的构造原型是重建板块汇聚动力学过程的关键与难点。

祁连造山带位于青藏高原东北缘,由新元古代至古生代时期原特提斯洋经历多重增生—碰撞造山形成,蕴含了洋盆开合以及板块汇聚的关键信息,成为研究以上前沿问题的核心区域。中国地质科学院地质研究所闫臻研究员团队在对南祁连构造带开展大比例尺专题填图基础上,详细解剖了拉脊山增生构造,厘定出洋内弧前和陆缘弧前沉积盆地,为原特提斯洋俯冲体制转变动力学过程提供了沉积学证据。

1. 沉积物源区与弧前域背景

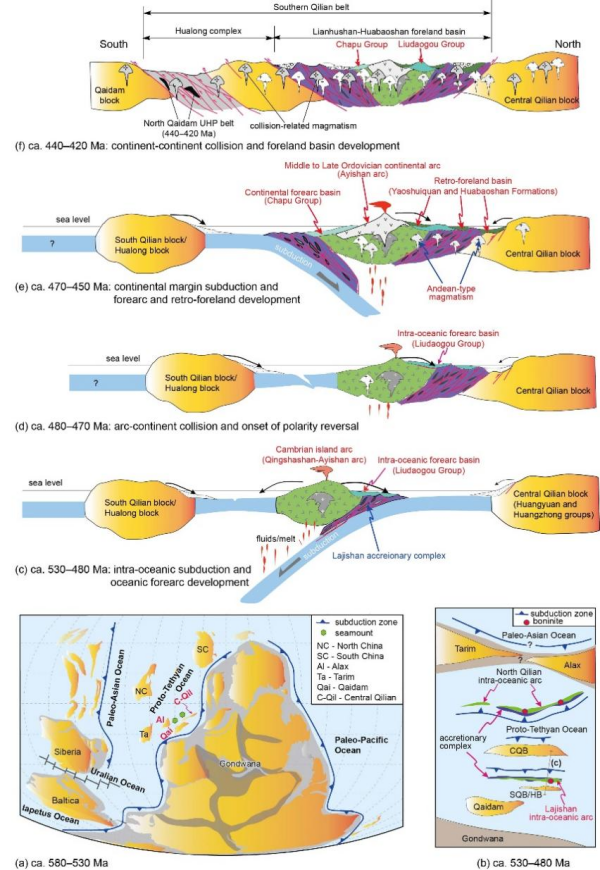

南祁连构造带中的上寒武统六道沟群和中奥陶统查铺群分别代表洋内弧前盆地和陆缘弧前盆地的沉积充填序列。尽管二者均发育从底部向上部由砾岩逐渐过渡为浊积岩的沉积序列,但在沉积物源、碎屑组成和古水流方向等方面存在显著差异,反映其形成于不同的构造背景。

2. 洋内弧前体系与俯冲起始

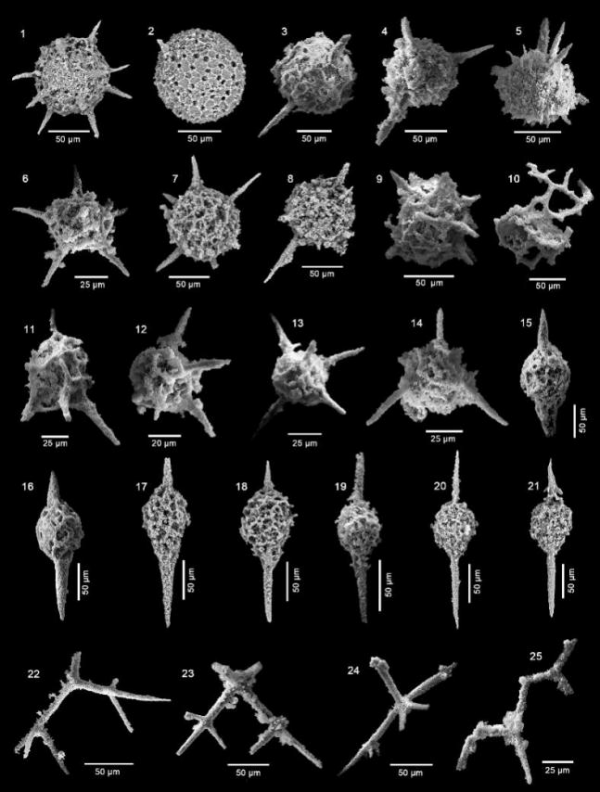

洋内弧前六道沟群的碎屑沉积主要由火山岩屑及辉石、磁铁矿和铬铁矿等碎屑重砂矿物组成,物源来自青沙山‒马依山寒武纪岛弧‒蛇绿岩带,记录了原特提斯洋俯冲起始与结束的时间大致分别为530 Ma和480Ma。六道沟群下伏增生楔海山OPS寒武纪三叶虫与远洋硅质岩放射虫(图1)指示原特提斯洋内俯冲持续至弗洛阶‒大坪阶。

图1.拉脊山俯冲‒增生杂岩远洋OPS中的弗洛阶‒大坪阶放射虫化石

3. 弧‒陆碰撞与构造体制转换

陆缘弧前查铺群由来自寒武纪岛弧‒蛇绿岩带及奥陶纪阿依山陆缘弧的火山岩屑、沉积岩屑和碎屑锆石共同组成,记录了洋内俯冲结束于480‒470Ma弧‒陆碰撞以及原特提斯洋俯冲极性转变与洋‒陆俯冲起始于470Ma。

4. 原特提斯洋的演化

原特提斯洋形成于罗迪尼亚超大陆裂解过程,洋盆持续存在至440‒420Ma。该洋盆的闭合过程包括中祁连、南祁连与柴达木微陆块之间相继发生的洋内俯冲、弧‒陆碰撞及陆‒陆碰撞,最终形成了安第斯型大陆边缘及其相关的弧后前陆盆地。

图2.东原特提斯洋内俯冲与陆缘俯冲及其弧前盆地演化模型

本研究通过对南祁连构造带开展增生构造解析和原型盆地恢复,揭示了原特提斯造山带结构、组成与形成方式的复杂性,细化了原特提斯洋俯冲‒增生过程的大地构造相及其物质组成与结构,建立了沟‒弧体系演化和弧‒陆碰撞造山过程,限定了原特提斯洋初始俯冲与闭合时限,为理解弧‒陆相互作用以及早古生代冈瓦纳周缘微陆块的造山演化过程提供了典型范例。

本研究由国家自然科学基金项目(编号42230308、42072266和41872241)和中国地质调查局地质调查项目(DD2016020‒04、DD20160022‒02、DD20221649和DD20240100701)联合资助。研究成果发表在国际刊物《Tectonics》上:Zhen Yan*, Changlei Fu, Jonathan C. Aitchison, Jianbin Zheng, Manlan Niu, Renjie Zhou, Wenjiao Xiao, Solomon Buckman (2025). Early Paleozoic transition from intra-oceanic subduction to arc−continent collision in the NE Proto-Tethys Ocean: Insights from oceanic and continental forearc basins. Tectonics, 44(9), e2025TC008953.

原文链接:https://doi.org/10.1029/2025TC008953

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号