【研究亮点】刘琰等-NC: 岩浆-围岩反应驱动碳酸岩结晶及稀土成矿—牦牛坪碳酸岩

来源:地调局地质所

作者:刘琰,科技处

发布时间:2025-09-10

针对“地壳中的岩浆是如何结晶的”这一基本地质问题,已有认识主要集中于两种机制:其一为“液态岩浆经冷却、结晶并完全转化为固态岩石”;其二则强调岩浆上升减压过程中挥发分(如H₂O)的逸出可升高岩浆熔点并导致固结。那么,是否存在其他尚未被充分认识的岩浆固结机制?

中国地质科学院地质研究所刘琰研究员及其合作者在我国川西牦牛坪碳酸岩型稀土(REE)矿床开展了详细的野外观察、岩相学和原位主微量分析等工作,提出了反应驱动的岩浆结晶理论,即一种新的岩浆固结方式——碱金属元素能极大降低岩浆的熔点,溶解态碱金属被固存于矿物相中进而引发熔体固化。其核心观点是,控制碳酸岩固结与REE富集成矿的首要因素是成分改变,即高硅围岩向碳酸岩卤水-熔体输入Si,同时反应产出的辉石和闪石等矿物相固存Na、K(去碱化),迅速提升碳酸岩岩浆固相线并实现快速固结。该过程同步促使了氟碳铈矿等REE相的沉淀。

1. 该研究建立了闭合且能够相互印证的证据链。这种反应性固化作为一种地质现象,在我国川西牦牛坪碳酸岩型稀土(REE)矿床得以充分证实。①野外尺度——在碳酸岩脉与正长岩接触部位,普遍发育反矽卡岩—霓长岩化的耦合反应带,显示界面处物质与能量的双向耦合(图1);②岩相学与矿物化学方面——沿碳酸岩—正长岩接触带的方向呈现分带式成分梯度(图2):由脉体内部向围岩,Si单调升高、Na/K单调降低,并伴随矿物组合由方解石±氟碳铈矿过渡到霓石-霓石辉石富集的反矽卡岩带,直接指示“Si输入+去碱化”的进行的过程;③热力学约束方面——相平衡热力学建模表明,在恒定或缓变的温压条件下,仅由成分演化即可使体系由液相跨入晶–液共存域,从而重现观测到的矿物结晶序列与物质迁移方向(Si自围岩向熔体的净输入;Na/K被反应矿物固存)(图3)。值得注意的是,矿区普遍出现方解石占优势而缺少白云石/铁白云石的碳酸岩组合,与“去碱化—抬升固相线”路径一致,强调界面反应而非单纯冷却的主导作用。

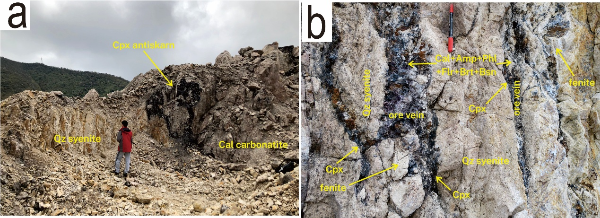

图1. 牦牛坪大孤岛碳酸岩与正长岩的接触关系

a:方解石碳酸岩体侵入到正长岩中的实例,接触带可见米级规模的辉石反矽卡岩;b:正长岩内常见的矿脉。(Ab–钠长石,Amp–角闪石,Brt–重晶石,Bsn–氟碳铈矿,Cal–方解石,Cpx–单斜辉石,Flr–萤石,Kfs–钾长石,Phl–金云母,Qz–石英)

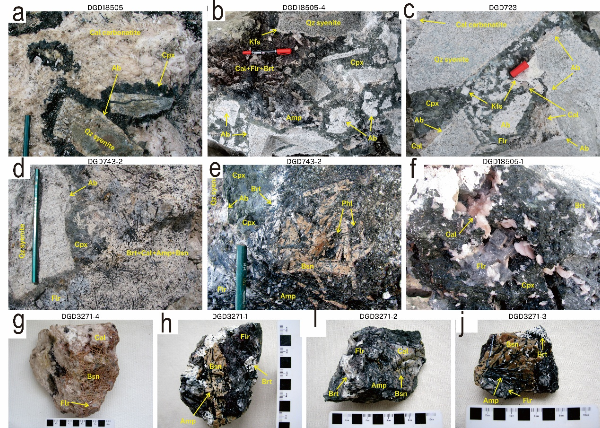

图2. 牦牛坪大孤岛矿区矿脉中的矿物特征

a-d:正长岩与碳酸岩接触带中霓石、辉石和闪石反矽卡岩带;e-f:伟晶状矿物向晶洞中的生长结构;g-j:常见矿物组合及结构特征。(Ab–钠长石,Amp–角闪石,Brt–重晶石,Bsn–氟碳铈矿,Cal–方解石,Cpx–单斜辉石,Flr–萤石,Kfs–钾长石,Phl–金云母,Qz–石英)

2.提出一种新的反应驱动岩浆结晶理论。碳酸岩熔体从被动的“矿化溶剂”提升为主动的反应—结晶载体:一方面交代并改造围岩(霓长岩化),另一方面因自身发生Si输入/混染与去碱化而触发的结晶与富集。由此,传统上彼此割裂的碳酸岩型REE矿床成因的“岩浆成因”与“热液成因”,可统一于一个由界面反应控制的岩浆—流体相互作用动力学框架之中:界面反应诱导的成分演化轨迹(Si输入与去碱化)决定碳酸岩岩浆卤水-熔体在何种条件下由液相域进入晶-液共存域(跨越液相线,或等效为固相线的上移),从而约束REE的沉淀效率与矿化强度。该阈值受界面物质通量(Si、Na、K等的净通量)与围岩/反应矿物系的缓冲能力共同调控,使该框架具有明确的可检验性与普适性。

在对比研究中发现:诸如美国Mountain Pass、澳大利亚Mount Weld等碳酸岩—碱性岩的接触带,同样记录了霓长岩化—反矽卡岩化耦合与碱元素的耗竭;这些矿床中的REE矿化多赋存于富Fe-Mg的碳酸岩阶段且方解石碳酸岩多贫矿的常见现象,可由晚期卤水-熔体与围岩反应驱动的结晶路径解释;相比之下,牦牛坪之所以呈现“方解石碳酸岩阶段富REE”的特例,正是因为Si显著输入与去碱化使其走上了同一动力学框架下的一条结晶—REE富集轨迹。

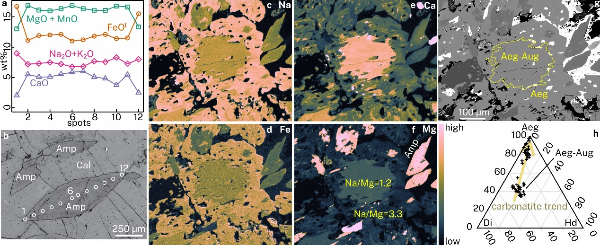

图3. 牦牛坪矿物化学

a:图b所示角闪石的化学成分环带剖面;b:碳酸岩中角闪石的背散射电子图像;c-f:辉石与角闪石的Na(c)、Fe(d)、Ca(e)和Mg(f)元素分布图;g:图(c-f)中的辉石和角闪石背散射电子图像,其对应矿物识别参见图c中的区域;h:辉石在透辉石-钙铁辉石-霓石三元图上的化学成分投点。缩写:Aeg—霓石,Amp—角闪石,Aug—普通辉石,Cal—方解石,Di—透辉石,Hd—钙铁辉石。

3.明确了清晰的野外找矿标志。优先锁定碳酸岩脉与高硅围岩的接触带,识别“方解石主导+REE相”与“霓辉石富集”并存的耦合反应组合;在众多呈环状碳酸岩-碱性岩杂岩体中,交代反应驱动固结主要发生于与富硅围岩接触的边部;接触带形成的霓辉石等硅酸盐“保护”内部熔体,使其继续分异为富铁碳酸岩并导致REE浓度被稀释。进一步的地球化学更需聚焦碳酸岩中轻微升高的Si与显著的Na/K耗竭,以及围岩中的长石化/霓长岩化矿物学证据。

本次研究提出的反应驱动的岩浆结晶理论,明显区别于传统的冷却或脱气主导模型。研究同时表明,牦牛坪REE矿床的形成源于碳酸岩质卤水-熔体与硅质围岩发生大规模反应。这一成分驱动的固结机制不仅控制了矿物组合和矿石结构,还普遍存在于全球多数碳酸岩型REE矿床中。熔体-围岩界面反应是控制碳酸岩演化与REE超常富集的关键过程,为理解岩浆-热液过渡系统及指导REE勘查提供了全新范式。

本研究由国家自然基金委重大研究计划“战略性关键金属超常富集成矿动力学重大研究计划”重点基金(92162216)等项目资助,研究成果发表于国际权威期刊《Nature Communications》上。中国地质科学院地质研究所刘琰研究员为第一作者,与澳大利亚国立大学Michael Anenburg博士为共同通讯作者。

论文信息:

Liu Yan*, Anenburg Michael*. 2025. Reaction-driven magmatic crystallisation at the Maoniuping carbonatite. Nature Communications, 16:7159.

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62009-0

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号