【研究亮点】刘琰等-GSA Bulletin:富稀土(REE)碱性岩岩浆源区的底辟成因

稀土元素(REEs)作为多种新兴技术的核心材料,主要赋存于碱性硅酸盐岩及碳酸岩中。形成于碰撞后构造环境碱性硅酸盐岩通常富钾且呈镁铁质特征,并富含有大离子亲石元素(LILEs),但其地幔源区的形成机制仍需进一步约束。位于华北克拉通北缘矾山岩体,是典型的超钾质碱性杂岩体并具有同心环状结构(图1),富集REE与大离子亲石元素,亏损高场强元素(HFSEs),为研究富REE碱性岩提供了理想载体。

中国地质科学院地质研究所刘琰研究员团队对矾山岩岩体开展了系统的野外调查和详细的岩相学观察,结合全岩地球化学和Sr-Nd-Pb同位素分析,以及锆石Hf-O同位素研究,取得了以下重要认识:

1. 查明了矾山岩体的岩石学特征

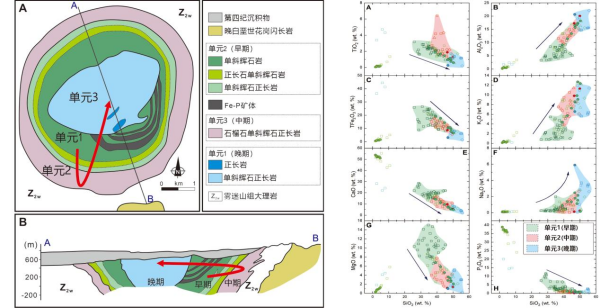

大部分与成矿作用相关的碱性硅酸盐岩岩体在平面上多呈近圆形至椭圆形,从岩体外部向中心,二氧化硅含量逐渐降低,而碱质含量逐渐升高,反映了分离结晶作用的增强,以及熔体-围岩相互作用的减弱。但矾山岩体的演化趋势尤为特殊。其中岩石种类可分为三种:早期的以辉石正长岩为主的超镁铁质岩石单元1、以石榴石正长岩为主的单元2和晚期以正长岩为主的单元3。大量的石榴石仅赋存于单元3,磷灰石矿体则主要赋存于单元2。三个岩石单元间接触关系明晰,但岩体空间位置分布异常,早期岩石单元1分布于单元2和3之间。从单元3到单元1,SiO2和碱质(K2O + Na2O)含量均呈现增加趋势,而单元2则表现出更大的成分变化范围(图1)。这些异常现象表明矾山侵入体内的各个单元可能具有不同成因。

图1. 左图:(A)华北克拉通矾山超钾质矿区地质图及(B)矾山超钾质火成杂岩剖面图(Jiang et al., 2024)(红色箭头代表该岩体各单元岩石的形成先后顺序);右图:该岩体中各岩石单元的成分变化

2. 明确了矾山岩体的源区组成

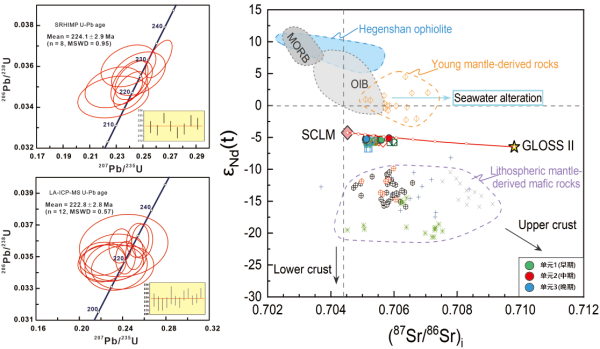

尽管矾山岩体内岩石单元分布异常,但各单元岩石的锆石U-Pb定年结果显示其成岩年龄为224.1 ± 2.9 Ma和222.8 ± 2.8 Ma,形成于同一时期。其Sr-Nd-Pb同位素数据一致,(87Sr/86Sr)比值为0.7051,εNd(t)值为−5.11 ~−5.39,(206Pb/204Pb)值为17.54 ~ 17.72,表明各岩石单元的岩浆源区性质接近,且岩浆上升过程中仅受到较小的混染作用影响。

图2. 左图:该岩体锆石定年结果;右图:矾山岩体各岩石单元的Sr-Nd同位素特征

3. 提出了矾山岩体的多源区岩浆混合作用

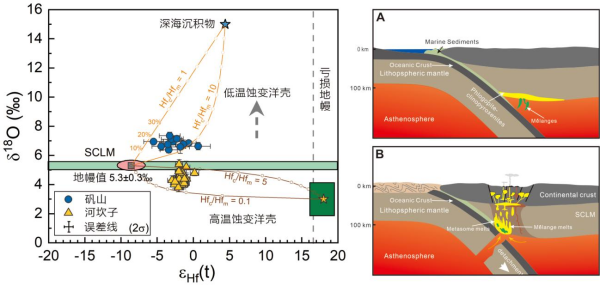

锆石Hf-O同位素结果显示,该岩体岩浆源区中有10%-25%的俯冲海相沉积物贡献,是重要的REE物质来源。结合第2单元与第1、3单元岩石迥异的岩石地球化学特征,本文提出矾山杂岩体存在双重岩浆源区,矾山杂岩体源自交代地幔楔与下伏富磷灰石混杂岩的多次熔融——早期第2单元单斜辉石岩岩浆主要来自熔体交代的岩石圈地幔,而富磷灰石的第1、3单元岩石则主要源于俯冲底辟体的熔融(图3)。交代岩石圈地幔和底辟体在熔融后形成了成分差异巨大的多股岩浆,共同形成了矾山岩体。该研究为类似地质背景下的REE勘探提供了理论依据,强调了交代地幔和底辟在资源形成中的重要性。

图3. 左图:矾山岩体中正长岩锆石Hf-O同位素特征;右图:矾山岩体的岩浆源区的成因模型

本研究通过对华北克拉通北缘晚三叠世矾山超钾质碱性杂岩体的锆石U-Pb年龄、Hf-O同位素及全岩地球化学和Sr-Nd-Pb同位素分析,取得了关于富集REE的超钾质碱性岩浆系统成因的重要进展。该研究揭示了其地幔源区经历了俯冲海洋沉积物的交代作用,并通过底辟作用形成多批次熔体。这一发现解决了富集REE的碱性硅酸盐岩石地幔源区组成及形成过程的关键问题,对认识俯冲带物质循环、地幔交代作用及REE矿床成因具有重要意义。

本研究由深地国家科技重大专项(项目编号:2024ZD1001001)和国家自然科学基金项目(项目编号:42302076、92162216)联合资助。研究成果发表在国际刊物《Geological Society of America Bulletin》上:Liu Yan* , Zhu Xinxiang , Hou Zengqian(2025). Metasomatized mantle and diapirism via subducted marine sediments as the source of rare earth element-rich ultrapotassic alkaline igneous systems: Evidence from the postcollisional Fanshan complex, North China Craton. Geological Society of America, DOI:10.1130/B37970.1.

原文链接:https://doi.org/10.1130/B37970.1.

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号