【研究亮点】刘阳、杨志明等—JP:岩浆氧逸度和挥发分对斑岩铜成矿效应的制约

斑岩型矿床是世界铜、钼和金矿资源的重要来源,主要形成于大洋板块俯冲和大陆碰撞的挤压环境,少数矿床形成于拉张环境,成矿与岩浆起源、性质、演化相关,是在多种有利地质要素相互配合下形成的具有经济价值的地质体。在不同地质背景下深部地质过程、岩浆氧逸度(fO2)和挥发分(S、Cl和H2O等)在深部物质循环和岩浆演化过程中制约着金属元素的迁移和富集过程以及末端成矿效应。有利的成矿地质要素如何共同控制着不同构造背景下岩浆的末端成矿效应,尤其是在伸展拉张背景下较弱的岩浆成矿效应,尚待深入研究。

针对以上问题,中国地质科学院地质研究所杨志明研究团队针对中国东北二密斑岩铜矿床开展了岩体内副矿物(锆石和内部磷灰石包裹体)主量元素和微量元素研究工作,取得的主要认识如下:

(1)识别了浅部地壳的岩浆演化过程

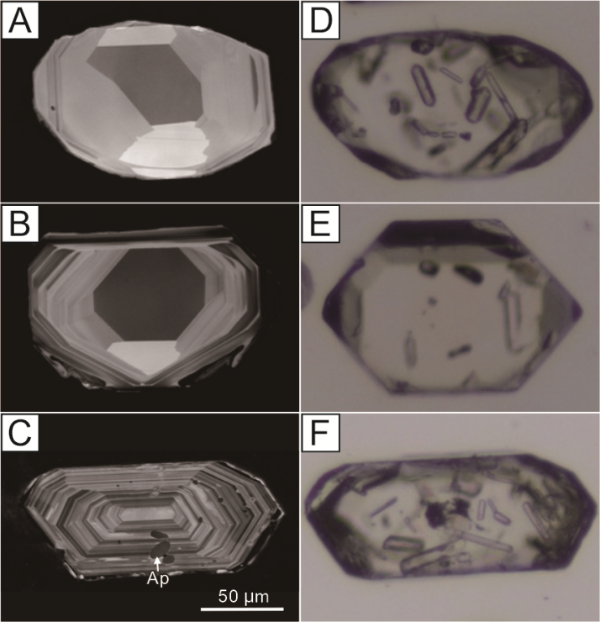

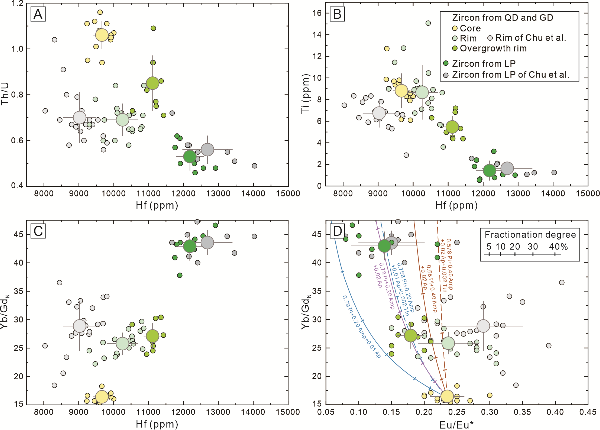

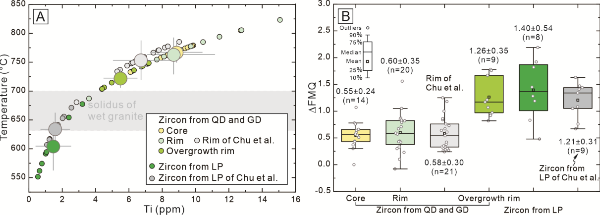

锆石生长过程和结构变化与寄主熔体的物理化学条件密切相关;生长过程经历了均匀暗色核部、扇形分带幔部和震荡环带边部的相继生长(图1),记录了岩浆逐渐冷却的演化过程;在地球化学组成上Ti含量和Th/U、Eu/Eu*比值逐渐降低,而Yb/GdN和Ce/√(U×Ti)比值逐渐升高,记录了岩浆在浅部地壳环境下经历了斜长石(60~80%)和角闪石(20~40%)矿物为主的分离结晶作用(+岩浆注入过程)(图2)和氧逸度提升的过程(FMQ 0.55 to 1.40)(图3)。

图1. 二密侵入岩体内锆石结构特征和磷灰石包裹体分布

图2. 二密侵入岩体内锆石结构分带Hf、Ti成分含量和Th/U、Yb/GdN、Eu/Eu*比值图解

图3. 二密侵入岩体内锆石生长过程中寄主岩浆温度和岩浆氧逸度变化

(2)确定了流体出溶过程是岩浆氧化的主导因素

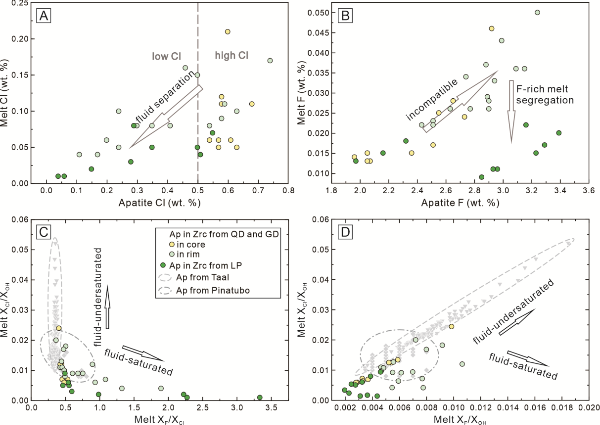

分布于不同锆石结构分带的磷灰石包裹体地球化学成分变化记录了岩浆挥发分饱和状态的转换过程,如计算的熔体 XCl/XOH、XF/XOH和XF/XCl比值之间的协变关系(图4),流体出溶过程启动发生于锆石幔部生长期间;持续的流体出溶和堆积过程中通过脱氢作用(H2O + Fe2+ → Fe3+ + OH− + 1/2H2;Candela, 1986;Loucks & Fiorentini, 2023)造成了岩浆氧逸度的明显提升(图3和4)。

(3)揭示了贫挥发分的岩浆与弱的成矿效应的内在联系

磷灰石包裹体含有较低的SO3含量(≤0.05 wt. %),明显低于全球范围内大型斑岩铜成矿系统内的硫成分含量(磷灰石SO3 > 0.2 wt. %);岩浆内较低的S和Cl含量(较早的磷灰石Cl < 0.8 wt. %;图4)可能与初始镁铁质岩浆内挥发分成分组成有关,明显地降低了岩浆流体出溶过程中Cu元素的抽提效率和斑岩型矿床的规模。

图4. 二密侵入岩体内磷灰石和寄主熔体F、Cl、OH成分相关图解

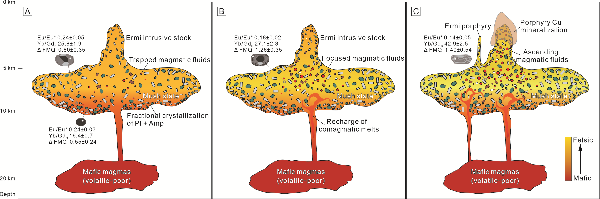

图5. 浅部地壳岩浆演化过程与二密斑岩型铜矿床形成模式图

本文通过对中国东北晚中生代二密斑岩铜成矿系统中不同侵入岩相内锆石和其内的磷灰石包裹体开展地球化学分析和瑞利分馏模拟等工作,揭示了深部地质过程、岩浆氧逸度(fO2)和挥发分(S、Cl和H2O等)在岩浆成矿潜力方面的重要角色,对认识不同构造背景下岩浆的末端成矿效应具有重要意义。通常认为,在俯冲带近端或俯冲过程初-中期挤压背景下大量的挥发分组分(S、Cl、H2O和CO2)被裹挟进入岩石圈地幔而发生熔融,富挥发分、相对氧化的熔体在缓慢上升过程中将经历明显的角闪石矿物结晶分离和岩浆堆积过程(堆积时间+岩浆房体量),最终在浅部巨大岩浆房的供给下形成具有经济价值的斑岩型铜矿床。在远离俯冲带和伸展构造背景下,贫挥发分、相对还原的岩浆倾向于快速上升至浅部而未经历明显的角闪石矿物相分离和长期的堆积过程(图5),在一定程度上制约了岩浆的成矿潜力。

本研究工作受国家自然科学基金项目(92155305)、矿冶科技集团有限公司科研基金(JTKY202427822)等项目联合资助。研究成果近期发表于国际岩石学著名期刊《Journal of Petrology》:

论文信息:

Liu Yang, Yang Zhiming*, Brzozowski Matthew J., Hao Hongda, Sun Jinggui, Zhang Yong, 2025. Magma fO2 and Volatiles in the Sub-Economic Ermi Porphyry Cu System in Northeastern China: Implications for Porphyry Cu Fertility. Journal of Petrology, 66, egaf038.

原文链接:https://doi.org/10.1093/petrology/egaf038

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号