【研究亮点】杨帆、尹继元等—JP:帕米尔东部中新世高Ba–Sr岩浆作用记录的岩石圈演化与深部动力学——揭示高原隆升的深-浅耦合过程

帕米尔位于青藏高原西北部,其在新生代经历了印度-亚洲大陆碰撞及随后的大陆岩石圈俯冲过程,引发了强烈的地幔交代作用和壳-幔相互作用,进而形成了大量碰撞后幔源和壳源岩浆岩。然而,对于地幔衍生岩浆岩的富集物质来源仍存在较大争议,帕米尔陆下地幔的演化过程也尚未厘清,制约了对深部岩石圈地幔演化的动力学过程与帕米尔高原隆升之间的内在联系的认识。

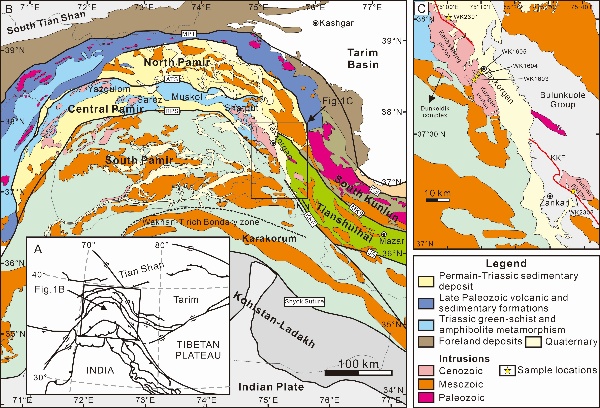

针对上述关键科学问题,中国地质科学院地质研究所尹继元研究员研究团队选取中帕米尔东部塔什库尔干岩体发育的高Ba-Sr正长岩-正长花岗岩-二长花岗岩作为研究对象(图1),并综合同时期岩浆岩的年龄、地球化学和同位素数据,取得的主要认识如下:

图1. (A)帕米尔区域构造简图;(B)帕米尔地质图,显示了主要断层、地体边界和岩浆活动;(C)塔什库尔干(苦子干和卡日巴升)、赞坎岩体地质图

(1)揭示帕米尔高Ba-Sr岩套的成因与富集地幔的演化过程

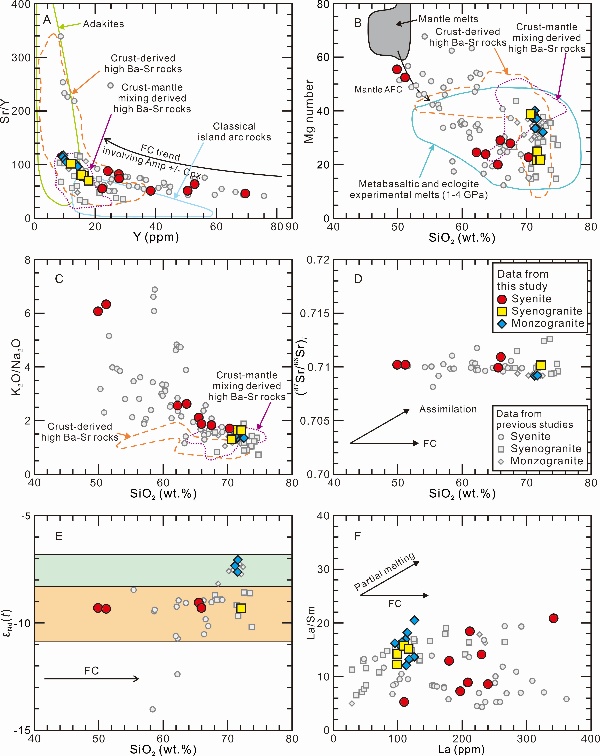

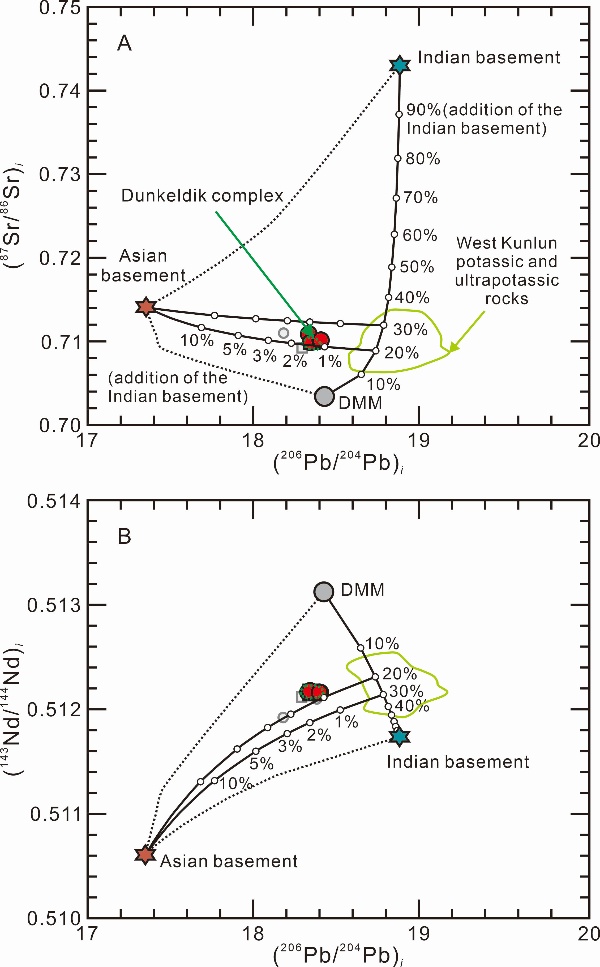

研究发现,塔什库尔干中新世(~11 Ma)高Ba-Sr正长岩和正长花岗岩在微量元素分布型式和同位素组成上高度相似,主量元素特征略有差异,表明正长花岗岩是正长岩经由分离结晶演化形成的派生岩石(图2B、C和F)。正长岩富集的同位素特征((87Sr/86Sr)i = 0.7099 ~ 0.7109;εNd(t) = -9.22 ~-8.87;εHf(t) = -11.8 ~ -6.49;δ18O =9.99‰ ~ 10.9‰;图2B、D和E),结合其高La/Sm和Th/Yb比值,指示其岩浆来源为受俯冲沉积物交代的富集地幔源区。通过Sr-Nd-Pb同位素三端元混合模拟(亏损地幔、亚洲基底和印度)表明,高Ba-Sr正长岩的源区的富集物质来源于~20-30%印度和~1-3%亚洲俯冲岩石圈(图3)。相比于正长岩-正长花岗岩,塔什库尔干的高Ba-Sr二长花岗岩(~11 Ma)具有高SiO2含量、Sr/Y和(La/Yb)N比值、δ18O和εNd(t)值(δ18O =8.75‰ ~ 10.7‰;εNd(t) = -7.46 ~ -6.88),以及更低的K2O/Na2O比值(图2A、C、E),与埃达克岩相似(图2F)。结合主量和微量元素特征,指示这些二长花岗岩起源于帕米尔加厚下地壳中变质杂砂岩在白云母脱水条件下熔融形成。

通过系统的地球化学和Sr-Nd-Pb-Hf-O同位素研究揭示,帕米尔东缘中新世幔源岩浆上涌、分离结晶并加热地壳,最终形成了多源区、多成因的高Ba-Sr岩套。

图2. (A)Sr/Y和Y关系图;(B)SiO2和Mg#值图;(C)SiO2和K2O/Na2O图;(D)SiO2和(87Sr/86Sr)i图;(E)εNd(t)与SiO2关系图;(F)La和La/Sm 关系图

图3. (A)(87Sr/86Sr)i和(B)(143Nd/144Nd)i和(206Pb/204Pb)i关系图

(2)揭示帕米尔新生代自西向东岩浆迁移的深部地球动力学过程

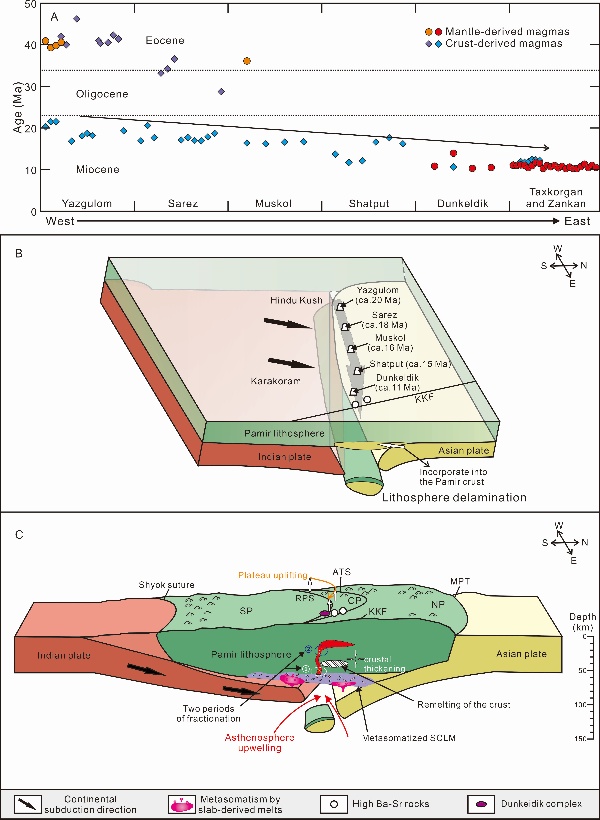

综合帕米尔高原中部新生代岩浆岩的数据及其时空分布特征,揭示中新世帕米尔中部存在由西向东岩浆迁移趋势(图4A)。印度板块在约25 Ma发生断裂,并以约34mm/年的速度以近水平方式继续向北俯冲至南帕米尔-拉萨地体;与此同时,地球物理研究指示亚洲大陆岩石圈开始向南俯冲。二者于中新世晚期在地幔深处自西向东发生最终碰撞,并导致岩石圈西-东向拆沉(图4B)。随着帕米尔岩石圈的拆沉,软流圈上涌加热富集的岩石圈地幔,这些幔源岩浆岩底侵,引发下地壳部分熔融,产生了壳源的二长花岗岩,整体上形成了中新世岩浆活动自西向东的迁移趋势(图4C)。

(3)提出帕米尔中新世岩浆作用与高原演化的耦合模型

低温热年代学和磁性地层学等揭示帕米尔高原经历了四次幕式隆升事件:约50-40 Ma的初始隆升与印度-亚洲碰撞相关; 25-16 Ma第二次隆升;~11 Ma的第三次隆升,以及上新世(<5 Ma)帕米尔东北部的最后一次隆升。其中,本研究提出,印度-亚洲俯冲板块在深部地幔中的持续汇聚,沿帕米尔下沉岩石圈的逆冲作用实现了汇聚应力的吸收,从而促进了岩浆的迁移以及第二次和第三次高原的隆升(图4C)。这一模型为新生代晚期岩浆迁移、深部岩石折返和高原隆升的机制提供了合理的解释。

图4. (A)中帕米尔年龄与距离关系图;(B)帕米尔~25-11 Ma期间的板块透视模型;(C)帕米尔高原的演化模型图

本研究通过对帕米尔中新世高Ba-Sr岩浆岩进行系统的年代学、地球化学和矿物学分析,厘清了中新世岩浆岩的成因机制及其源区特征,建立了新生代以来岩浆活动地球动力学演化过程,进一步揭示了印度-亚洲双向俯冲与岩浆演化及高原抬升之间的深部耦合模型,为理解青藏高原西北部深部地球动力学演化提供了新的视角。

本研究成果获得国家重点研发项目(2022YFC2903302)、第二次青藏高原科学考察与研究计划(2019QZKK0802)和IGCP 662项目联合资助,近期发表在国际岩石学权威刊物《Journal of Petrology》上:

论文信息:

杨帆, 尹继元*, 杨志明, Fowler M., Kerr A.C., Pease V., Strachan R., 陈文, 陶再礼,陈岳龙, 王涛, 肖文交. 2025. Petrogenesis of Late Miocene high Ba-Sr granitoids in eastern Pamir, northwest Tibetan Plateau: Insights into lithospheric mantle evolution and geodynamic processes during India-Asia bidirectional subduction. Journal of Petrology, 66, egaf026.

原文链接:https://doi.org/10.1093/petrology/egaf026

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号