【研究亮点】闫臻等—GSA Bulletin、地质学报—扬子西南缘滇中盆地泥盆纪‒二叠纪沉积作用:富Li铝质黏土岩源区及古地理约束

锂—最轻的金属,广泛应用于电池、航空航天、核反应、医药及农业等领域,是我国当前及未来新兴产业发展不可或缺的战略性关键矿产之一。全球锂矿床主要分为硬岩型、卤水型和黏土型三大类。其中,卤水型与硬岩型锂矿呈现出“相伴相随”的空间分布特征,而黏土型锂矿与铝质黏土岩也表现出“若即若离”的分布关系。尽管黏土型锂矿目前因选冶技术条件限制难以被开发利用,但其因含锂岩系分布广且埋藏较浅,未来可能具有潜在开发价值。深入分析黏土型Li的来源、富集条件及富Li岩系沉积时期的构造‒岩相古地理特征,可为丰富完善锂矿成因理论提供科学依据,并有效指导区域找矿工作。

滇中盆地内的早二叠世倒石头组是近年来在扬子西南缘黏土型锂矿找矿过程中发现的重要含锂岩系,成为研究上述科学问题的理想对象。中国地质科学院地质研究所闫臻研究员研究团队通过系统开展滇中盆地的岩石地层剖面测量、沉积相与沉积环境分析、古水流测量、沉积物源与岩相古地理重建,取得以下主要认识:

(1)确定中泥盆世至二叠纪期间,滇中盆地沉积作用发生于温暖湿润条件下的滨岸潮坪、潟湖及潮间带环境,形成于古特提斯洋扩张背景下的被动大陆边缘。

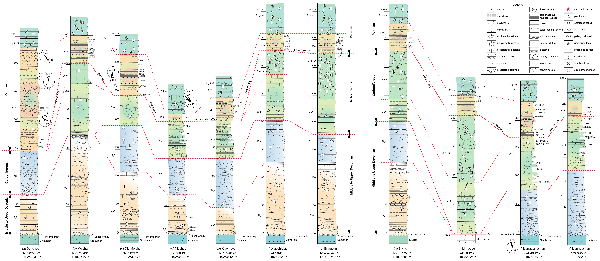

系统的岩石地层剖面测量(图1)与沉积构造组合分析表明,滇中盆地缺失下泥盆统,中‒上泥盆统角度不整合于早古生代地层之上,反映了早泥盆世时期滇中地区处于区域构造抬升并遭受剥蚀状态。盆地内中‒上泥盆统海口组、宰格组和下石炭统大塘组、上石炭统马平威宁组碎屑岩和碳酸盐岩组合,主要形成于滨岸潮坪环境。其中,宰格组沉积过程中,区内曾短暂露出水面而发生暴露;大塘组沉积时水动力条件较强,沉积组合具有典型潮间带特征。早二叠时期,滇中盆地整体处于潟湖环境,形成以含煤、富Li铝质黏土岩及细粒陆源碎屑岩组合为特征的倒石头组;中二叠世时期,沉积水体略有加深,以潮坪沉积为主,表现为栖霞组和茅口组藻屑灰岩、白云质亮晶生物屑灰岩及白云岩组合。此外,宰格组及威宁组、马平组在滇中盆地内部分地段缺失,显示晚泥盆世和晚石炭世时期,滇中地区经历了区域构造抬升,导致盆地内部地层发生剥蚀或缺失沉积。结合区域资料综合分析,滇中盆地泥盆纪‒二叠纪沉积环境与沉积相的演变过程,共同记录了扬子地块西南缘在古特提斯洋扩张背景下的间歇性持续隆升历史。

图1.滇中盆地泥盆系—二叠系沉积结构柱状剖面图

(2)高精度多指标分析,综合确定富Li黏土岩具有典型的“多源、混合”成因特征,由康滇‒牛首山古隆起长英质火山岩经多旋回风化‒再循环形成。

铝质黏土岩和黏土岩呈现出被动大陆边缘沉积的高U、Cs、V以及强烈亏损Sr、P、Cr、Ni、Sc典型地球化学特征,其Al2O3与SiO2含量呈现负相关关系,同时具有高的化学风化指数(CIA为68~100)和Th/U比值(>4)以及较低的成分变化指数(ICV<1),共同指示其沉积物源区经历了中等至强烈的风化作用和显著的沉积‒再循环作用。Th/Sc(2.2)、La/Th(2.1)、Zr/Th(34.6)等主要参数,进一步揭示了被动陆缘基底隆起中的碎屑物质发生沉积‒再循环的典型特征。高的Al2O3/TiO2(22.48)和Zr/Sc(77.9)、低Cr/Th(7.79)值以及LREE富集,共同表明其源区岩石类型以长英质成分为主。

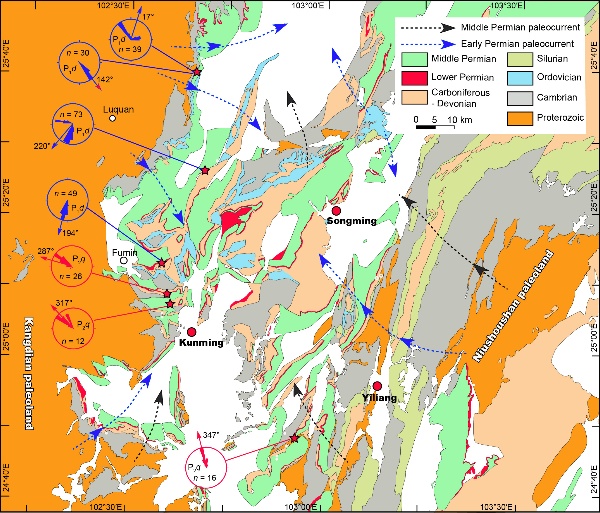

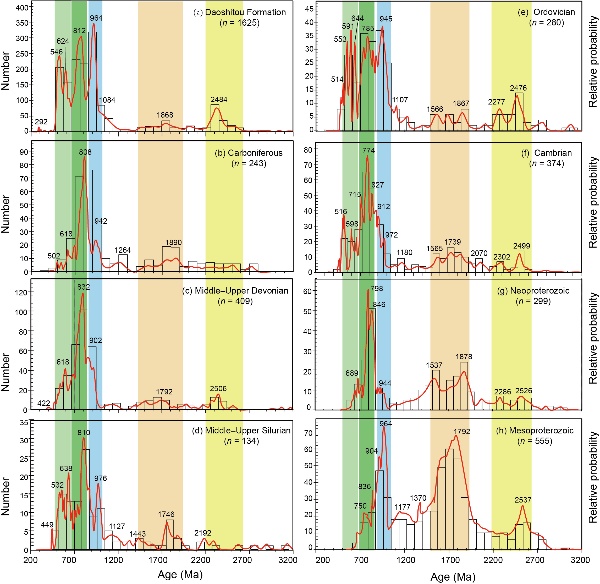

古水流显示,二叠纪时期滇中盆地呈近南北向展布于牛首山与康滇古陆之间的古地理(图2)。倒石头组与奥陶系、泥盆系和石炭系碎屑岩与牛首山和康滇古陆碎屑岩均分别具有相一致的碎屑锆石U-Pb年龄频谱曲线(图3),说明奥陶系碎屑岩是扬子西南缘倒石头组富Li黏土岩的主要源区,且康滇和牛首山古陆964~812 Ma长英质火山岩是滇中盆地泥盆纪至二叠纪沉积以及其下伏的寒武系、奥陶系和志留系的共同物源区。部分624~546 Ma碎屑组分可能来自扬子地块内部埃迪卡拉纪凝灰岩夹层。这些新元古代火山岩在寒武纪时期发生剥蚀并成为寒武纪沉积的主要物源,其后的碎屑沉积物随同寒武纪地层一起经历奥陶纪至石炭纪多个地质时期的风化和再搬运过程,最终为倒石头组提供了沉积物来源。

图2. 滇中盆地二叠纪古地理示意图

图3. 滇中盆地元古代和古生代沉积岩中碎屑锆石年龄分布对比图

(3)指出铝质黏土岩中Li的富集受源区成分、化学风化强度以及潟湖沉积环境等多因素联合控制,是“多旋回深循环内外生一体化”成矿机制的体现。

空间上,滇中盆地倒石头组铝质黏土岩层数及厚度在其西南部康滇古陆一侧明显增多增厚(图1),其顶部通常伴随有劣质煤层,显示典型的潟湖沉积特征;其铝质黏土岩和铝土矿中Li的含量明显高于其它类型岩石,且Li和Al的含量也均远高于其北侧潮坪环境的黏土岩。黏土岩中Li含量与Al2O3、TiO2含量以及CIA间呈现显著的正相关关系,说明Li含量受风化作用强度影响;致密块状铝土岩或铝质黏土岩Li的含量高于松散状/土状铝土岩,且剖面上Li含量呈现明显的“下富上贫”垂向分带特点,表明岩性结构特征与后期风化等影响黏土岩Li含量变化。结合碎屑锆石U-Pb年龄以及沉积相与沉积环境分析结果,认为滇中盆地倒石头组铝质黏土岩是源区岩石经历强化学风化后,形成的碎屑物质经过长距离搬运通过“多旋回深循环”将所释放出的Li和Al携带至远离海浪、潮汐作用影响的滨岸潟湖中,发生沉积并富集。

本研究通过对滇中盆地泥盆系‒下二叠统开展沉积学、地球化学和年代学分析,结合区域资料与超大陆重建结果,深入分析了古特提斯洋伸展阶段扬子陆块西南缘滇中盆地的岩相‒古地理演化,揭示了黏土型Li矿的沉积环境和物质来源,研究结果为黏土岩系中Li富集机制和区域找矿提供了关键科学依据。

本研究工作获得国家重点研发计划课题“西部伟晶岩型粘土型锂等稀有金属成矿背景”(项目编号:2021YFC2901901)的资助。成果发表在国际地学期刊《GSA Bulletin》和《地质学报》上:

Zhen Yan*, Changlei Fu, Hui Chen, Jonathan C. Aitchison, Chuandong Xue, Jiahui Zhang, Lei Chen, Denghong Wang, Xiaohu Wang, and Renjie Zhou. 2025. Devonian–Permian sedimentation in the Central Yunnan basin, SW Yangtze block (South China): Insights into provenance and paleogeography of Li-rich bauxitic claystone. Geological Society of America Bulletin, 137(5-6): 2523~2544.

原文链接:https://doi.org/10.1130/B37896.1

张佳慧, 闫臻*, 薛传东, 俞良军, 魏爱英, 付长垒, 王维, 王宇, 周红琳. 2025. 滇中盆地石炭纪‒中二叠世沉积‒古地理特征与富Li黏土岩物源分析. 地质学报, 99(4): 1120~1133.

原文链接:http://www.geojournals.cn/dzxb/dzxb/article/abstract/2023432

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号