【研究亮点】翟庆国研究员团队等—GSA Bulletin:古特提斯洋的最终闭合:来自藏北三叠纪岩浆岩的约束

特提斯是诞生地球科学理论的摇篮,是全球油气和关键矿产资源的富集区,是固体地球科学关注和研究的热点和前沿。古特提斯洋作为特提斯的最重要组成部分,是古生代期间存在于冈瓦纳和劳亚两个超大陆之间的全球性大洋,对探究全球大洋形成演化、洋-陆俯冲和转换过程等具有重要的科学意义。青藏高原及其邻区是古特提斯造山作用发育并保存最为完整的地区。近年来,国内外学者针对古特提斯造山带的形成演化过程已开展了大量研究工作,初步限定了古特提斯洋寒武纪打开,并连续演化贯穿整个古生代,到三叠纪中晚期最终闭合。古特提斯洋的形成演化轮廓已日趋清晰,然而,对一些关键演化阶段的精细化约束仍然明显不足,尤其是洋盆最终关闭时间和动力过程依然不清楚,已成为制约青藏高原特提斯演化研究的主要瓶颈之一。

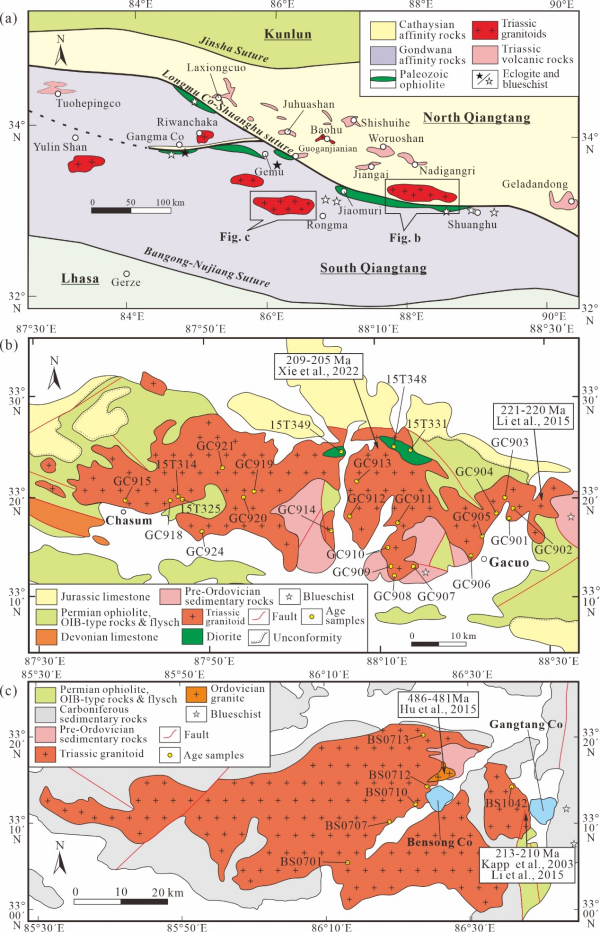

藏北羌塘中部龙木错-双湖缝合带是古特提斯洋的主洋盆缝合带,是反演古特提斯洋形成演化过程的最佳载体。针对上述关键科学问题,翟庆国研究员团队选择龙木错-双湖板块缝合带一线的三叠纪花岗岩进行了立典研究,在1: 25万和1: 5万地质填图基础上(图1),对羌塘中部缝合带两侧的两个最大复式岩基(北侧的嘎错岩基和南侧的本松错岩基)开展了系统的岩石学、年代学和地球化学研究(31件锆石U-Pb年龄和Hf同位素,22件Sr-Nd同位素和100全岩地球化学数据),取得以下主要认识如下:

图1. 藏北羌塘中部龙木错-双湖缝合带三叠纪岩浆岩时空分布地质简图

(1)精确厘定了龙木错-双湖缝合带三叠纪岩浆岩的时空分布规律

通过精细的野外地质调查和锆石U-Pb定年,确定了羌塘中部两个最大花岗岩复式岩基的时代。花岗岩均侵入于前奥陶纪片麻岩或石炭纪-二叠纪沉积岩中,局部地区可见暗色包裹体。龙木错-双湖缝合带北侧的嘎错岩体主要由二长花岗岩、花岗闪长岩,以及少量闪长岩组成,时代集中于223-209 Ma;而南侧的本松错岩体主要由二长花岗岩组成,部分岩石中含有大量斜长石巨斑,呈似斑状构造,时代集中于213-203 Ma。因此,花岗岩岩体大致呈现出缝合带北侧老而南侧新的空间展布特征。

(2)揭示了南、北羌塘三叠纪岩浆岩的成因差异

通过系统的地球化学和Sr-Nd-Hf同位素研究揭示,嘎错与本松错岩体在地球化学组成和岩石成因差异上存在较大差异。嘎错岩体花岗岩类型以I型花岗岩为主,其岩浆源区可能为北羌塘地块古老沉积物的部分熔融,且源区混入了0-30%的幔源物质;而本松错岩体花岗岩具有A型花岗岩的特征,可能是南羌塘地块中元古代地壳部分熔融的产物,并且其岩浆源区没有明显幔源物质的加入(<5%)。

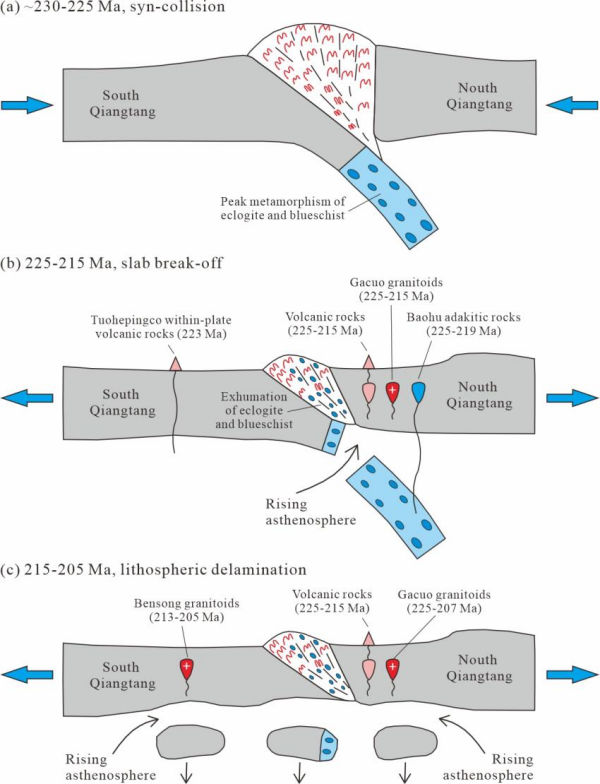

(3)构建了古特提斯洋关闭、碰撞造山及其深部动力学过程

藏北羌塘中部嘎错和本松错岩体作为龙木错-双湖古特提斯主洋盆缝合带两侧的两个最大、最代表性的岩体,它们的形成与古特提斯洋的关闭及其随后的碰撞造山作用密切相关。已有资料显示,羌塘中部低温-高压变质榴辉岩峰期高压变质作用的时代为237-232 Ma,而冷却折返的时代为<220 Ma。结合区域地区地质资料,推测该地区古特提斯洋关闭并发生陆-陆碰撞的时代在230-225 Ma左右,北羌塘嘎错岩体形成与陆-陆碰撞过程中北向俯冲的古特提斯洋板块的断离有关,较高的幔源组分记录了此时发生了软流圈物质的大规模上涌;而本松错岩体形成与陆-陆碰撞后的加厚岩石圈的拆沉有关,其类似于A型花岗岩的地球化学的特征,可能与此时发生了大规模地壳伸展作用,同时导致高压变质岩石的冷却折返(图2)。

图2. 藏北羌塘中部古特提斯洋闭合及其碰撞造山过程构造模型

综上所述,本研究通过对藏北羌塘中部龙木错-双湖古特提斯洋主洋盆缝合带两侧三叠纪岩浆岩的研究,查明了该岩浆岩的时空分布特征、成因和源区性质,构建了古特提斯洋最终闭合阶段的构造演化模型,为深入理解全球特提斯演化提供了关键地质证据。

本研究得到了国家自然科学基金(42241205, 42072268)、第二次青藏高原科学考察与研究项目(STEP)(2019QZKK0703)、中国地质科学院地质研究所基本科研业务费项目(J2202)和中国地质调查局地质调查项目(DD20221630)的联合资助。相关论文近期发表在国际权威期刊GSA Bulletin上:Zhai Qingguo *(翟庆国*), Hu Peiyuan(胡培远), Liu Yiming(刘一鸣), Tang Yue(唐跃), Haoyang Lee. 2024. Final closure of the Paleo-Tethys Ocean: Insights from Triassic granitoids in the central Qiangtang area, northern Tibetan Plateau. Geological Society of America Bulletin, 136: 5075-5090.

链接:https://doi.org/10.1130/B37682.1

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号