【研究亮点】张洪瑞、侯增谦等—JSG:青藏高原东南缘陆块旋转与白秧坪脉状多金属矿化

陆块旋转是板块运动过程中的一种普遍现象,通常伴随着斜向造山带内递进剪切变形而发生,会造成岩石破裂,促进流体迁移,并为矿体就位提供空间。由于缺乏陆块旋转与成矿关系的研究实例,陆块旋转变形与成矿过程的耦合关系还未得到有效揭示。兰坪盆地位于青藏高原东南缘,受印度—欧亚大陆碰撞影响,在渐新世以来发生了80-90°顺时针旋转,并赋存有众多矿床,成为研究陆块旋转与成矿作用相互关系的理想地区。

针对以上科学问题,中国地质科学院地质研究所张洪瑞研究员、中国地质科学院侯增谦院士与英国卡迪夫大学Thomas Blenkinsop教授选择兰坪盆地北部白秧坪脉状多金属矿集区,通过详细的野外地质填图、矿硐编录和显微观察,结合矿脉碳、氧同位素地球化学分析,取得了以下主要认识:

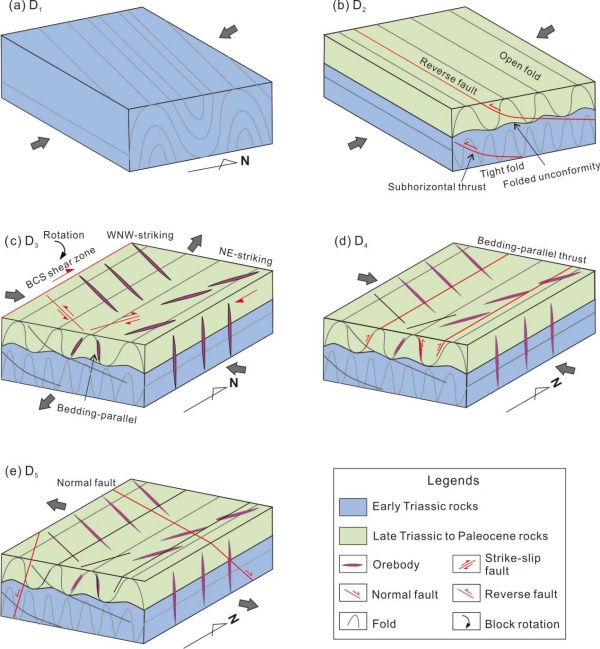

(1)野外填图工作揭示构造变形期次:通过填图工作识别出白秧坪矿集区发育有五期变形构造(图1),分别是中三叠世紧闭褶皱(D1)、古新世开阔褶皱(D2)、渐新世剪切破裂(D3)、中新世逆断层(D4)和上新世以来的正断层(D5)。这些构造变形事件依次形成于古特提斯洋盆闭合、印度—欧亚大陆初始碰撞、陆块旋转、硬碰撞以及后碰撞等构造背景。

图1.白秧坪矿集区变形序列示意图

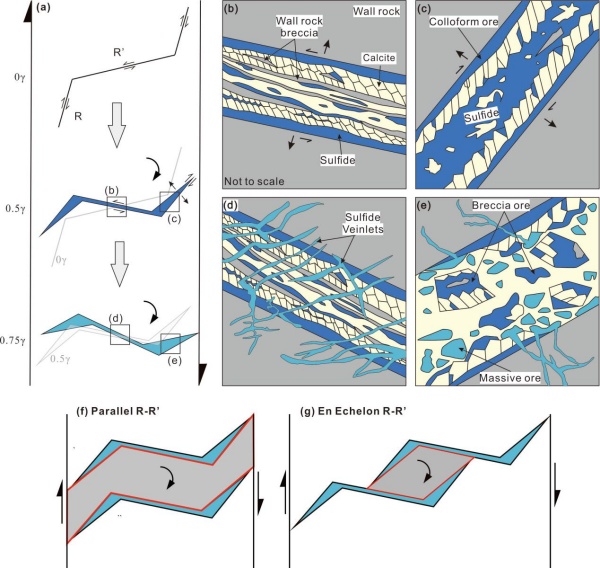

(2)矿脉受控于构造变形事件:矿脉主要由西北西向、东北向的两组共轭脉和与层理平行的南北向脉构成。在渐新世(D3),随着递进剪切变形及陆块旋转,Riedel剪切破裂(R和R')和顺层破裂逐渐旋转、张开,成矿流体充填胶结,如此循环往复,形成了白秧坪脉状多金属矿床(图2)。矿体就位于递进简单剪切作用有关的张剪性破裂。

图2.旋转有关的破裂发育过程(a)、相关矿石构造(b-e)以及可能的矿脉分布型式(f-g)

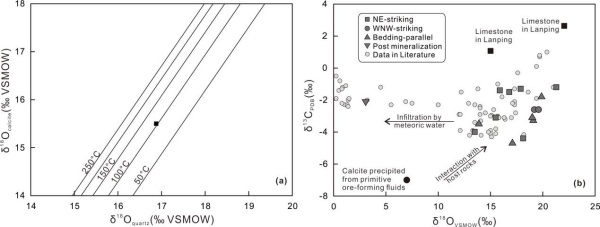

(3)碳氧同位素示踪成矿流体信息:基于模拟计算结果,表明白秧坪矿集区矿脉C-O同位素基本达到了平衡状态(图3a)。成矿流体与围岩反应,导致矿脉中方解石的δ13CPDB值升高;成矿后大气降水的加入导致矿脉中O同位素的降低(图3b)。

图3.同位素平衡计算(a)与白秧坪矿集区矿脉C-O同位素特征(b)

该研究通过野外填图、矿相学和地球化学综合研究,查明了斜向碰撞带内陆块旋转导致的构造变形样式,揭示了板块构造尺度陆块旋转与露头尺度矿脉就位机制之间的内在联系,建立了完整的陆块旋转控矿模型,深化了陆块旋转与成矿作用耦合关系的认识。

本研究得到国家重点研发计划项目(2022YFF0800903)和国家自然科学基金(42261144669和42273073)的联合资助,研究成果近期发表在国际知名期刊《Journal of Structural Geology》上。

Zhang, H., Blenkinsop, T., Hou, Z., 2024. The Baiyangping vein-type polymetallic mineralization as a response to shear zone development and block rotation in SE Tibetan Plateau. Journal of Structural Geology 189, 105272.

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jsg.2024.105272

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号