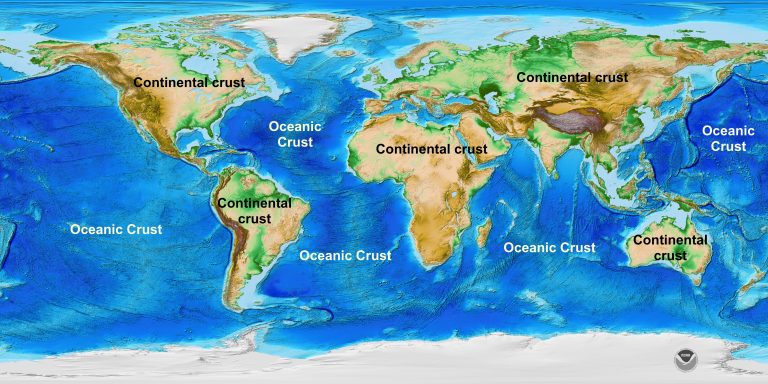

地球是太阳系中众多类地行星中唯一一个既有水又有大陆地壳的行星。地球表明具有双峰式的高程分布的特点,即大陆地壳和大洋地壳(图1)。大洋地壳密度较大,在重力上不稳定,因此较年轻(180-0 Ma)。大陆地壳相对较轻,能够被保存下来(4000-0 Ma),同时大陆地壳也是人类赖以生存的家园。在神话故事中也将地球之神(盖娅)认为是众神之母。

大陆地壳记录了地球的演化历史,包括大气圈、水圈和生物圈等的演化历史。因此,破解大陆的形成历史及其记录的地球演化历史,是研究生命起源、大气圈氧气含量的变化、古气候变化、生物灭绝的重要基础。大陆地壳形成与演化研究的科学问题包括:大陆地壳是什么时间形成的?大陆地壳是如何形成的?大陆地壳在地球历史上形成的量是如何变化的?地球历史上多个超大陆事件与地壳生长的关系如何?本文将以科普的语言介绍大陆地壳的相关知识,并探讨上述问题。

图1 地球上大陆地壳和大洋地壳的分布

一、大陆地壳的基本知识

我们首先需要了解的是莫霍面。莫霍面,是地壳同地幔间的分界面,也就是镁铁质的下地壳和超镁铁质的地幔橄榄岩的界面,是克罗地亚地震学家莫霍洛维奇于1909年发现,故以他的名字命名,称为莫霍洛维奇不连续面,简称莫霍面(或莫氏面)。地球的莫霍面是定义为地震P波的跳跃面,他在研究1909年的一次地震时发现某些地震波到达观测站比预计的快。在该界面附近,纵波的速度从7.0km/s左右突然增加到8.1km/s左右;其出现的深度在大陆之下平均为33km。在大洋之下平均为7km,平均深度为17km。

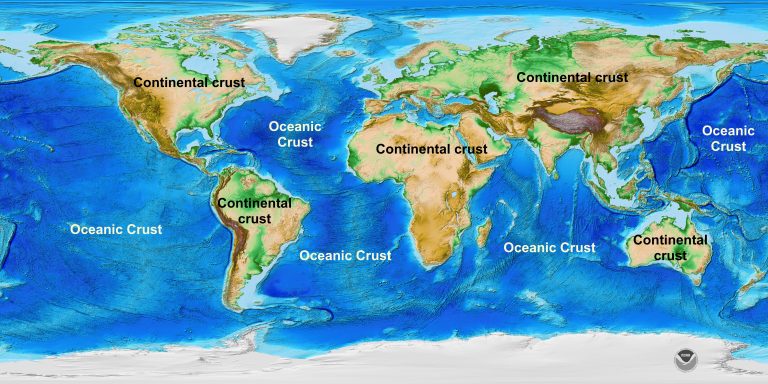

大陆地壳的总面积为210.4*106km2,占地球表面积的41%。大陆地壳的平均高程为125m,31%的大陆实际上在海平面以下。大陆地壳的厚度从20-70km变化,平均厚度为35-40km(图2)。

图2 全球大陆地壳厚度变化等值线图

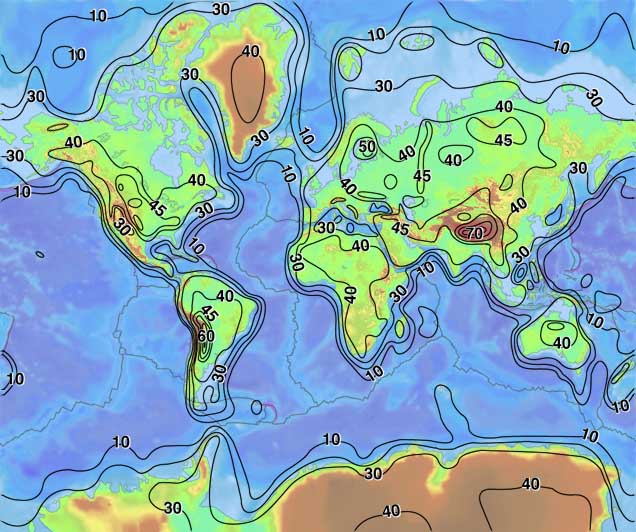

大陆包括稳定的克拉通区域、造山带和裂谷区域。造山带的形成包括多期次的沉积、岩浆和变质变形事件,通常导致地壳的加厚和变稳定。克拉通是长期的、不再活动而且稳定的区域,通常是自太古代以来稳定存在,分为地盾和地台。地盾是出露结晶的火成岩或变质岩的区域,而地台是被未变形的沉积序列覆盖的地区。大陆地壳可以分为三个部分:长英质的上地壳,由沉积岩和花岗岩组成;中地壳,由角闪岩相至低麻粒岩相变质的正变质岩和副变质岩组成;下地壳,由麻粒岩相变质的基性侵入岩和堆晶岩和围岩组成(图3)。上地壳和中地壳通常各占地壳总厚度的30%,下地壳占总厚度的40%。

图3 大陆地壳剖面图

二、大陆地壳的形成和生长

大陆地壳的总体成分相当于安山岩。它的形成过程经历了两个阶段,一是形成地幔来源的基性岩浆,二是发生进一步的分离结晶或重熔作用。分离结晶的堆晶体或部分熔融的残留体会返回地幔中去。太古代的克拉通具有厚的岩石圈厚度(200–250 km),而显生宙的岩石圈厚度<100 km。在显生宙地体的的地幔包体中缺少石榴石,反映了其岩石圈厚度大体上小于 60–80 km。厚的岩石圈还出现活动变形区,被成为大陆核,例如青藏高原,代表了正在形成的克拉通。太古代克拉通下的岩石圈地幔是高度亏损的。

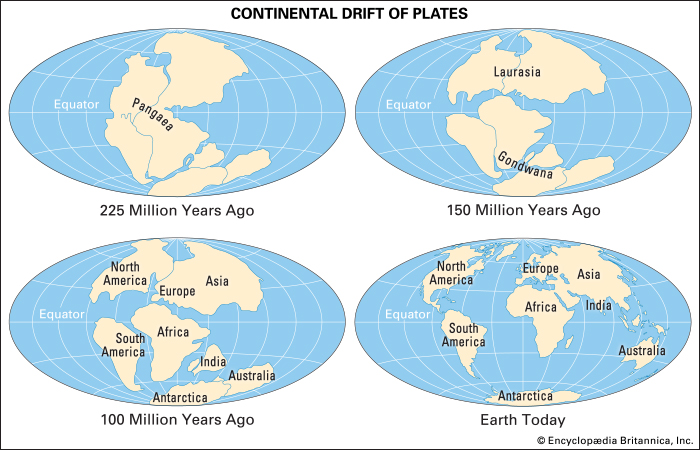

新生大陆地壳的形成通过地幔来源岩浆的侵位。大陆地壳的循环是通过沉积物在俯冲带再循环进如地幔或者大陆根部的拆沉进入地幔。大陆地壳的再造发生的在地壳内部,原有地壳的部分熔融、剥蚀沉积等。大陆地壳的生长是指新生的地壳体积大于再循环的体积。但是,实际上,大陆地壳生长的量很难计算,通常通过估计地幔的亏损程度体现,因为大陆地壳的形成会导致来源地幔的亏损。超大陆是指地球上几乎所有的大陆汇聚在一起,在地球历史上周期的出现(图4)。这些证据通常来自大陆边缘和古老造山带地质记录的切断,以及各个大陆构造热事件的时空分布特征。

图4 Pangaea是地球历史上最近的超大陆,也是地质学家最早恢复的超大陆

大陆地壳的生长时间和速度总体上分为两种观点:一种认为地壳在地球早期有一个快速生长期,之后进入了稳定状态,甚至减少。另外一种观点认为地壳生长是一个持续的过程。最新的研究发现地壳生长存在明显的幕次的特征,在地球历史上的某一个时期,地壳生长强度明显,并与超大陆汇聚和地幔柱活动有一定相关性。例如显示出2.7–2.4 Ga (Superia 和 Sclavia), 2.1–1.7 Ga (Nuna), 1.3–0.95 Ga (Rodinia), 0.7–0.5 Ga (Gondwana) 和0.35–0.18 Ga (Pangea)等峰值。因此,科学家认为岩浆弧是大陆地壳生长的主要来源,并且俯冲作用驱动了超大陆的汇聚。同时科学家也指出岩浆岩也是大陆地壳循环和再造的主要场所,跟超大陆汇聚的关联性恰恰反映了,大陆汇聚过程对新生大陆地壳的保存能力。因此地壳生长的年龄峰值是超大陆演化过程的综合反映,包括俯冲、汇聚和裂解的不同阶段。在俯冲阶段,岩浆活动高于碰撞和裂解阶段,但是,俯冲后期和碰撞阶段的地壳保存能力最高。由于岩浆岩和变质岩的出露和保存能力,沉积岩记录更多地被用来反映地壳的演化历史。它的成分和同位素组成和模式年龄,反映了地壳的组成和历史。同时,沉积岩可能来源于多种原岩,能提供由于剥蚀、分解和叠加改造而丢失的记录。

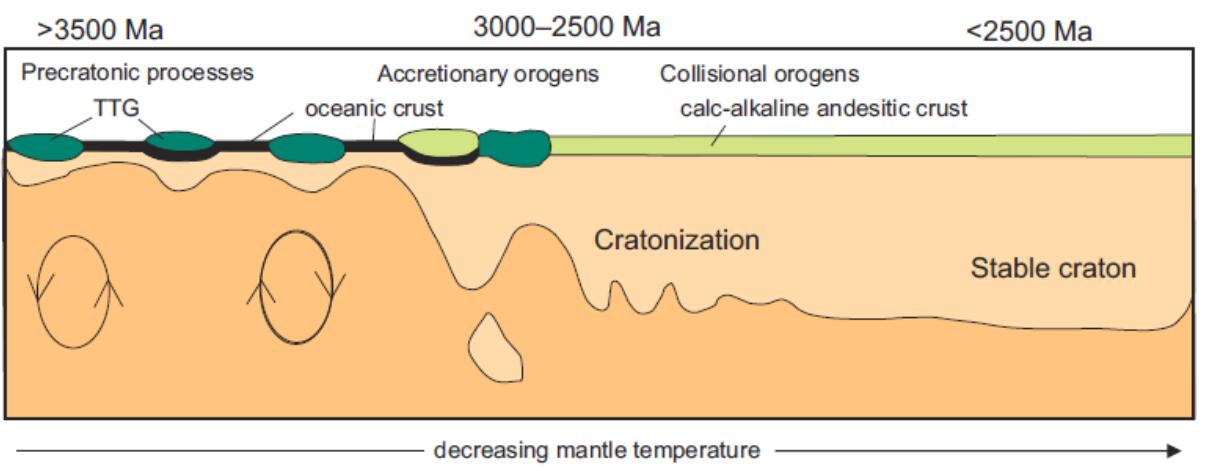

在地球的早期(>3.0 Ga),初始大陆地壳以TTG和绿岩为主,具有双峰式的成分特征。这之后形成的大陆地壳具有安山质的成分(图5)。但是太古代的地壳和年轻的地壳,都具有Nb的异常,类似于俯冲带的岩浆特点。但是,这种微量元素判别特征是为基性岩石建立的,对基性岩石或基性岩石演化的岩石组有效。双峰式的成分特征以及Nb异常可以由镁铁质岩石熔融形成,或者只是源区岩石的反映,因此对于酸性岩来说,并不是可靠的构造环境指示。TTG岩石的Nb异常也可以解释为源区部分熔融的金红石残留或存在角闪石。另外一个难以解释的,就是TTG岩石的源区的水的来源和Pb的正异常。因此,是俯冲的构造环境还是地幔柱有关的构造环境一直存在争议。

图5 早期地球岩石圈的演化

三、结束语

我们对大陆地壳形成与演化的理解,随着技术的进步,研究的进展,而逐步深入。但是,许多不确定性和挑战仍然存在,尤其是对早期地球和地壳的演化历史的认识上。下面是我们需要进一步理解的问题:

1、区分岩石记录的主要和次要信息。如何区分对构造敏感和不敏感的信息?幕次的年龄分布特征是与大陆地壳生长还是与保存有关?

2、基性岩的记录。目前的大陆体积模式多基于酸性岩石,因此是最小体积。计算镁铁质和超镁铁质大陆地壳可以通过研究斜锆石等含U矿物。

3、早期大陆地壳的形成过程。早期大陆地壳形成的构造环境是仍然存在争议的问题,地球化学数据也存在模棱两可的情况。早期大陆地壳和现在大陆地壳的区别与地球热演化的联系如何?什么时间和如何大陆地壳从双峰式的成分特征转变为联系变化的成分特征?

4、大陆地壳循环的过程。地壳循环过程可能在整个地球历史上都是活动的,现在的地壳循环通过俯冲板片携带的沉积物完成,在大陆碰撞的早期阶段通过板片断离,并可能带有部分大陆岩石圈地幔。但是,在太古代是否也是这种方式?

中国地质调查项目“造山带关键构造调查与试点填图”(编号:DD20160201)资助。