从海洋深处到地质记录:放射虫的生命旅程

我没有名字。

如果你非要给我一个,也许可以叫我“DGK-4号化石样本”,这是某研究所实验室的冰冷显微镜台下,一个冰冷的编号。

我生活在一万年前的海洋。那时的海洋环境比现在更温暖,南极区域的冰盖尚未成型,赤道地带阳光极为炽热。温暖适宜的环境加上充足光照条件,使得浮游植物大规模繁衍,我就栖息于这片由光合作用构筑起的悬浮“森林”之中。

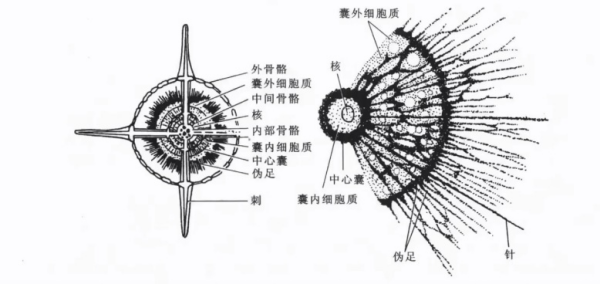

我没有心脏与眼睛这类器官,属于单细胞生物的范畴,身体直径仅为0.1-2.5毫米,群生的可大于15毫米。我的外壳是由二氧化硅组成的,形态多样且结构复杂,有的呈现星形,有的仿若刺球,有的像几何螺旋状。这些精妙独特的结构并非是为了美观,而是我赖以生存的工具,他能够帮助我抵御水压、分散重力,维持自身的形态,我才得以在危险的海洋环境中生存。

我虽属于原生生物界,但我与其他原生生物却有着很大的区别,在我的身体中央有一个球形、梨形或圆盘状的“中心囊”。中心囊表面覆有几丁质或类似蛋白质的薄膜,将细胞质分为囊内和囊外两部分。囊内和囊外的细胞质通过中心囊膜表面的小孔相互沟通。囊内有一个或多个细胞核和各种细胞器,司营养和生殖功能。囊外细胞质多泡,可以增加浮力,帮助我浮游在大海中。

我通过放射状的伪足来捕食水体中的微型藻类,伪足是细长的细胞延伸物,在显微镜下几乎难以辨认,但他却十分灵活。凭借着这些伪足,我可以在水中自在的漂浮,感知水流的变化,并成功捕获猎物。那时的海洋环境稳定温度适宜,浮游生物大量繁衍、放射虫的数量也急剧增多。我是这庞大放射虫群体中的一员,成千上万个我,在水中悠扬摆动,就像一场静谧无声的舞蹈盛宴。

我的生命历程颇为短暂,放射虫的生命周期,通常仅有短短几周或者数月。某一天,我的伪足不再像往日那般自在的舒展,细胞的活动也悄然停止,身体开始缓缓下沉,从海洋的表层坠入中层,接着又继续向深海沉去,越过早已化为遗骸的同类,海底那细腻的泥沙把我悄然掩埋……我们的遗骸层层叠叠地沉积在地质记录之中,那一刻,我的旅程并没有结束,而是开启了另一段时空的对话。

后来,我成了化石。

人类发现我时,已是在遥远的未来。他们用钻探装置穿越漫长岁月的地层隧道,发现了我的踪迹,将我采样带到显微镜下,给我拍照,测量我的壳,分析我沉积的位置、伴生的微体化石等等。凭借这些细致入微的研究,他们从中推断当时的海水温度、养分含量、洋流方向,甚至是大气成分的变化趋势。通过稳定同位素分析和群落统计学研究,科学家们甚至能够重建出数千万年前的海洋图景。

人类称我为“生物地层指示化石”——这意味着我和我的同类在时间轴上留下了清晰的印记。我们就像一本页码分明的书籍,记录着地质时代的更迭变迁,清晰呈现着谁先谁后、何种放射虫于哪段时期现身又于何时消逝,构成了一张巨大的时间坐标图,标记着过去和未来,人们从我的壳体之中解读出流动不息的历史脉络。我从没想过自己有何种“价值”,如今的我被视为证据、线索、甚至是历史的叙述者,我为渺小的自己却为人类创造价值而骄傲。

在特定的海域,如深海沉积盆地,我们的遗骸常能形成厚厚的硅质软泥,经过漫长的成岩作用,最终演变成硅质岩。这些沉积物不仅为地质研究提供了宝贵资料,也展示了放射虫在海洋物质循环中的重要地位。

虽然很多人从未听说过放射虫,但我们从未真正的消失。直到今天,现代放射虫仍然漂浮在海洋表层,它们是几亿年前生命的延续,它们默默的生长,繁衍,直至死亡。有些种类和我很是相似,仿佛时间从未流逝,透过它们,我清晰地看到了过去与未来的交织重叠。正是这些看不见的生命构筑起了海洋的根基,也奠定了时间的基石。倘若没有我们,人类想要解读地球的过往、精准预测它的未来,将会困难重重。

我曾真实地活过。在人类研究历史的过程中,我和我的同类成为了重要的线索。我用无声的言语,讲述了地球的过去和未来,我笨拙的为科学研究献出生命中最后的一道光。我曾短暂地活过,也悄然地沉睡。但在石化的外壳里,我依旧在讲述:关于海洋,关于气候,关于地球漫长的历史。

当科学家透过显微镜凝视这些精巧的骨架时,他们看到的不只是美丽的几何形态,更是地球历史的一段证据。放射虫化石不仅是研究古环境的工具,更是地球演化历史的见证者。在板块运动、洋流变化和全球气候事件的驱动下,放射虫的群落组成也在不断调整。正因如此,它们的化石成为地质学家研究地球演化的重要证据。

放射虫的旅程,从海洋深处到地质记录,是一场跨越千万年的时空对话。它们让我们明白:地球的历史,不仅写在高山与大河之间,也写在这最微小的生灵身上。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号