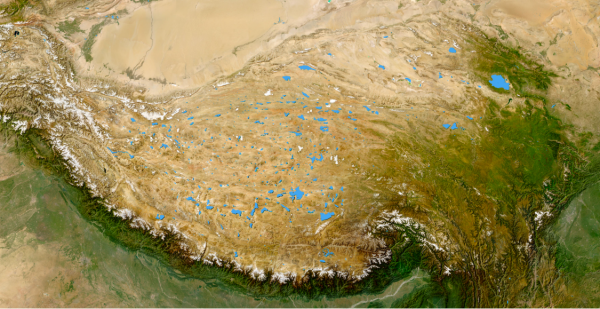

科普文章三等奖:青藏高原湖泊:高寒世界的水域明珠

青藏高原被誉为“世界屋脊”和“地球第三极”,是地球上平均海拔最高、地质活动最活跃的地区之一。这里不仅拥有辽阔的高原风光,还有着比江南水乡数量更多、水量更大、密度更高的湖泊群,湖泊群总面积约占全国湖泊总面积的一半以上,其中面积超过1平方公里的湖泊有1500多个。这些湖泊如同嵌在高原上的宝石,不仅景色壮美,还对当地的气候、水资源以及生态系统具有重要影响,是气候变化和生态变迁的“指示器”。

图 1青藏高原湖泊

(底图源于ESRI卫星影像;湖泊数据引自张国庆(2019).中国湖泊数据集(1960-2020))

青藏高原的湖泊种类繁多,数量庞大。根据水质,湖泊可分为咸水湖和淡水湖。咸水湖是指水体中含有较高浓度的溶解盐分,青藏高原的咸水湖多位于高原中西部的内陆封闭盆地中,由于降水少、蒸发量大以及湖泊缺乏外流河道,水体中的矿物质逐渐浓缩,形成咸水湖,如色林错、纳木错等。淡水湖是指湖水中溶解盐类物质的含量较低,适宜动植物生存的湖泊。青藏高原的淡水湖多分布在高山冰雪融水和河流补给区,这些湖泊水质清澈,是当地生态系统的重要组成部分,如玛旁雍错、班公错等。

图 2冬季水面结冰的纳木错(图片为作者本人拍摄)

图 3班公错(图片为作者本人拍摄)

从成因上来说,高原上的湖泊按照大多又可归于构造湖,这些湖泊是受历史时期地质构造运动作用而形成,它们多分布在高原的断陷盆地或断层谷地中,因地壳运动引起的地形变化或地壳的拉张和沉降并接受水源汇入而形成,如龙木错、依布茶卡等。这些湖泊不仅是高原水系的重要组成部分,也在研究高原隆升、地质构造和气候环境变化中具有重要的科学价值。

图 4龙木错(图片为作者本人拍摄)

图 5依布茶卡(图片为作者本人拍摄)

青藏高原湖泊不仅地理特征独特,还对区域生态系统有着深远影响。它们位于平均海拔4000米以上的高寒地区,湖水温度低、矿物质含量高,对特有生物种群形成了独特的生态环境。这些湖泊是高原动植物的重要栖息地,为藏羚羊、黑颈鹤等珍稀物种提供了生存条件。此外,湖泊也是高原水资源的重要组成部分,调节着河流水量,影响着周边地区的农业、牧业和人类生活。

图 6普尔错旁迁徙的藏原羚(图片为作者本人拍摄)

图 7崩错旁放牧的牧民(图片为作者本人拍摄)

近年来,青藏高原湖泊的变迁明显反映了气候变化的影响。尽管近年来一些高原湖泊面积经历了一定的扩展,但在历史时期,它们也曾经历过水面逐渐向湖心退缩的过程,形成一系列阶梯状的古湖岸线。古湖岸线通常由沉积物、鹅卵石或沙质土壤组成,呈现出环绕湖泊的弧形带状结构。由于湖泊水位的波动,这些湖岸线可以形成多个层级,高低错落、层次分明,在高原众多湖泊周围均可清晰地看到三至五条不同高度的古湖岸线,每条湖岸线都标志着历史上湖水的最高水位位置。这些湖岸线记录了湖泊历史上的水位变迁,揭示了过去冰川融水和降水变化对湖泊水量的深刻影响,反映了青藏高原气候的长期波动,是科学家研究气候变化的重要证据。

图 8崩错旁湖岸线(图片为作者本人拍摄)

湖泊退缩及其古湖岸线的形成不仅对地质学和气候学研究具有重要价值,也对当地生态环境产生深远影响。随着湖泊水量的减少,湖岸附近的湿地生态系统逐渐退化,水生植物减少,水鸟和鱼类的栖息地也随之消失。同时,湖水退缩使得沿湖农牧业用水受到限制,影响了当地居民的生产和生活。

青藏高原湖泊中生活着许多高原特有鱼类,由于高海拔、低温、贫氧等极端环境条件,湖泊中的鱼类演化出了独特的生存策略和适应性。这些鱼类不仅是高原生态系统的重要组成部分,对维护湖泊生态平衡起着重要作用,也是当地居民生产生活的重要资源,青海湖裸鲤、高原裸裂尻鱼、玛旁裂腹鱼、色林裂腹鱼等。然而,收到过度捕捞、栖息地退化、外来物种入侵、环境污染等影响,高原鱼类的生存环境也收到了挑战。例如某些湖泊,气候变化和人类活动导致湖泊水位下降、湖泊面积缩小,生境条件恶化,使得一些鱼类的栖息地受到了严重威胁。湖泊周边湿地的退化也影响了鱼类的繁殖和生存。

保护青藏高原湖泊及其生态系统至关重要。青藏高原湖泊不仅是大自然的瑰宝,更是研究气候变化和生态系统演变的重要窗口。保护这些湖泊不仅关系到当地生态平衡,也对全球环境研究具有重要意义。未来,希望通过更有效的保护措施和公众参与,让这些高原明珠继续闪耀在“世界屋脊”之上。

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号